Eine Salzburger Kulturinstitution im Nationalsozialismus Die aus dem 1841 gegründeten Dommusikverein und Mozarteum hervorgegangene Internationale Stiftung Mozarteum in Salzburg gilt seit 140 Jahren als führende Kulturinstitution weltweiter Mozartpflege. Auf der Grundlage erstmals ausgewerteter Quellen beleuchtet der Band die Aktivitäten der Stiftung Mozarteum unter ihrem Präsidenten Albert Reitter während der NS-Zeit. Die Stiftung profitierte von der NS-Kulturpolitik, die Mozart als Heroen des "arischen Deutschtums" umdeutete. Aufgrund der großen propagandistischen Bedeutung der Stiftung wurde die geplante Gesamtausgabe der Werke Mozarts sogar von der "Kanzlei des Führers" finanziert. Der Band stellt den Wahn der "Machbarkeit" überzogener Projektziele vor und analysiert die Hintergründe des überdurchschnittlich angepassten Verhaltens führender Akteure und Mitarbeiter der "Stiftung" während des NS Terrorregimes. Das Ende ist unrühmlich. Bei zunehmend schwindenden Ressourcen und im NS-spezifischen Konkurrenzkampf um die Vorherrschaft am "deutschen Mozart" wurde der Salzburger Komponist schließlich zum Vehikel einer willkürlichen Kulturpolitik instrumentalisiert. Beiträge zur nationalsozialistischen Vereinnahmung Mozarts Bilder und Dokumente aus Archiven Zweiter Band in Bearbeitung ( Konzertwesen, Auslandsbeziehungen, Nachkriegsentwicklung)

Alexander Pinwinkler Knihy

Die Gründergeneration der Universität Salzburg

Biographien, Netzwerke, Berufungspolitik, 1960-1975

Die „Gründergeneration“ der Universität SalzburgDie Universität Salzburg, ursprünglich 1622 gegründet und 1810 aufgelassen, wurde 1962 offiziell wiedererrichtet. Alexander Pinwinkler untersucht in dieser Studie die Biografien, Netzwerke und Karriereverläufe der „Gründergeneration" der Professorinnen und Professoren.Damit leistet er nicht nur einen Beitrag zur Universitätsgeschichte, sondern auch zur österreichischen Zeitgeschichte von den 1930er- bis zu den 1970er-Jahren. Das politisch-ideologische Profil der Universität Salzburg spiegelte sich wesentlich in den Berufungen von ProfessorInnen und in akademischen Ehrungen und Festakten wider. Warum wurden noch in den frühen 1960er-Jahren häufig katholisch-konservative und ehemals nationalsozialistische Wissenschaftler an die Universität Salzburg berufen bzw. von dieser geehrt? Inwiefern veränderten sich diese Praktiken infolge verstärkten politischen und gesellschaftlichen Wandels?

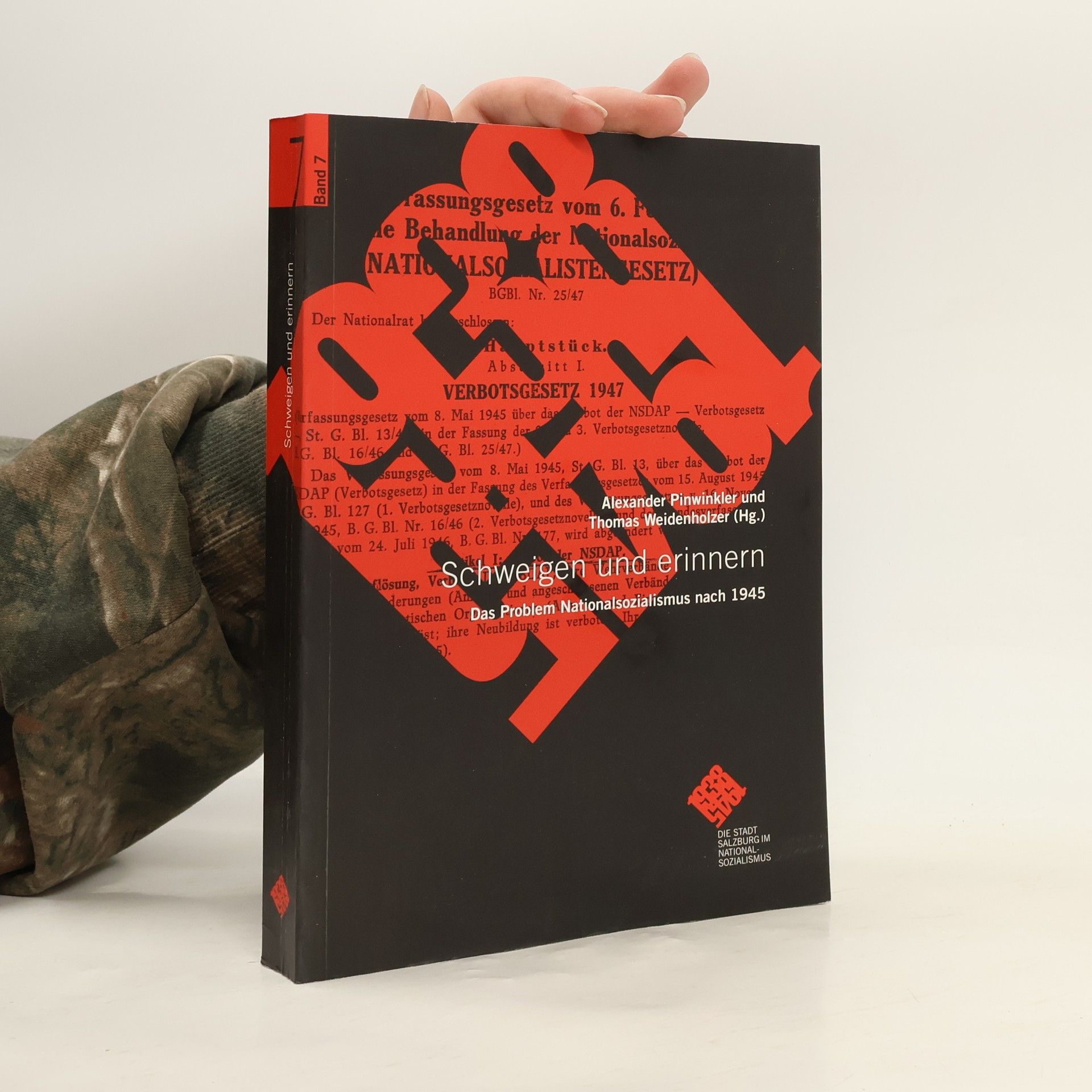

Schweigen und erinnern

Das Problem Nationalsozialismus nach 1945