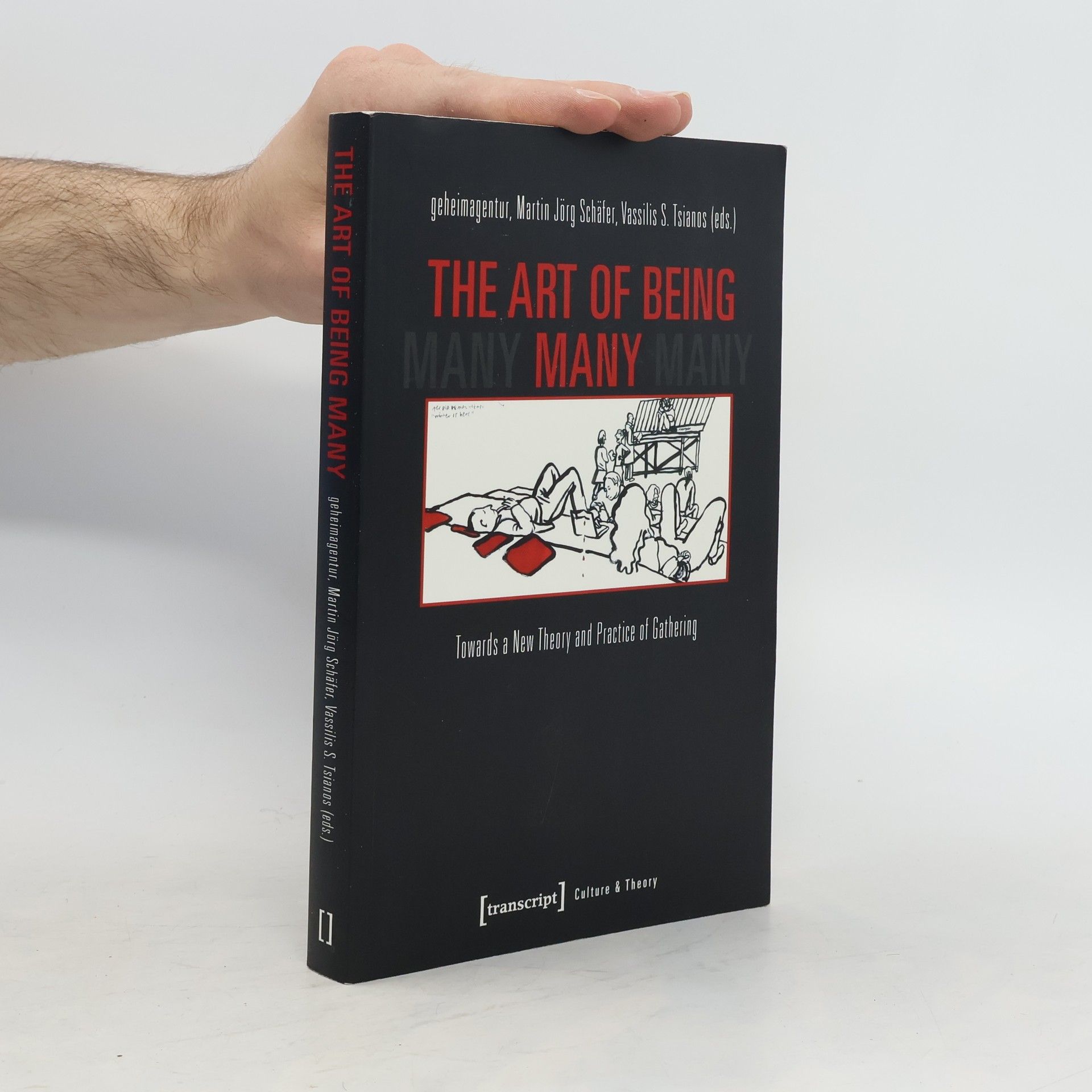

The art of being many

- 250 stránek

- 9 hodin čtení

Since 2010 we have witnessed new ways of assembling, which have made the word »democracy« sound important again. These practices may not have led to the political changes we had hoped for. Nevertheless, we are convinced of their importance. This book wants to acknowledge them as a starting point for a new art of being many: The »many« invoke new concepts of collectivity by renegotiating their modes of participation and (self-)presentation and by rewriting rhetorical, choreographical, and material scripts of assembling. This volume is inspired and informed by the square-occupations and neighborhood assemblies of the »real democracy« movements as well as by recent explorations of the assembly form in performance art and participatory theatre.