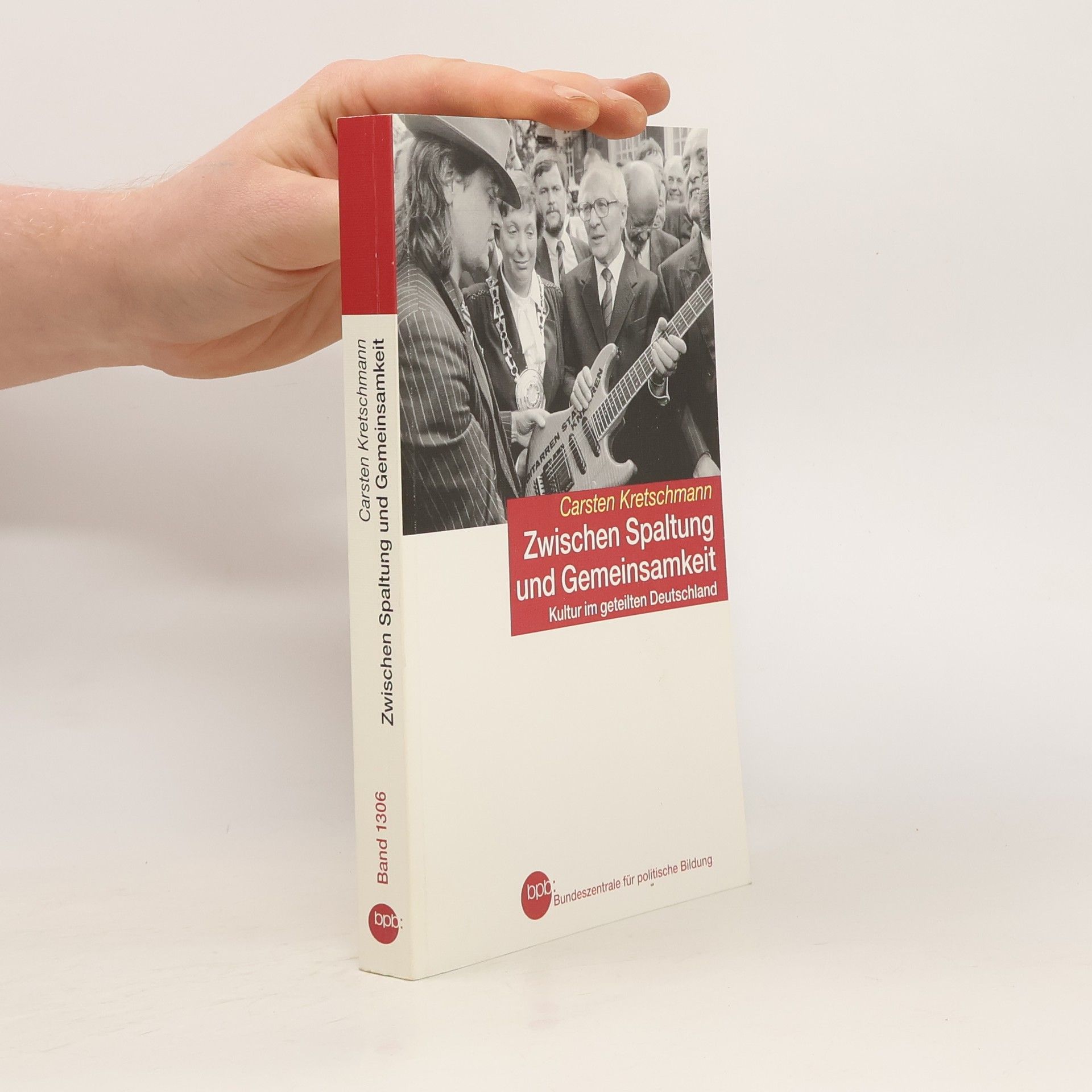

Diese deutsch-deutsche Kulturgeschichte nimmt erstmals die Entwicklungen in Ost und West vom Ausgang des Zweiten Weltkriegs bis zur Wiedervereinigung gemeinsam in den Blick. Am Beispiel von Kunst, Literatur und Musik, aber auch anhand der Phänomene von Massen- und Populärkultur analysiert Carsten Kretschmann übergreifende kulturelle Prägungen und Mentalitäten und beschreibt das spannungsreiche Verhältnis zwischen Kultur und Politik. Mit der Reihe »Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert« wendet sich erstmals eine junge Generation von Historikern dem gerade zu Ende gegangenen »deutschen Jahrhundert« zu. In 16 populär geschriebenen Bänden werfen sie einen unverstellten Blick auf Alltag, Kultur, Politik und Wirtschaft vom Kaiserreich bis zur Berliner Republik. »… die komplexe deutsche Geschichte vom Kaiserreich bis zur Berliner Republik kurz, verständlich und ansprechend …« Süddeutsche Zeitung

Carsten Kretschmann Knihy

Die Biographie von Otto von Bismarck, verfasst von Carsten Kretschmann, beleuchtet die komplexe Persönlichkeit des Staatsmannes. Sie zeigt Bismarck als konservativen Reichsgründer, pragmatischen Politstrategen und skrupellosen Machtmenschen. Die Darstellung umfasst seine Ambivalenzen und das grandiose Scheitern in der modernen Politik.