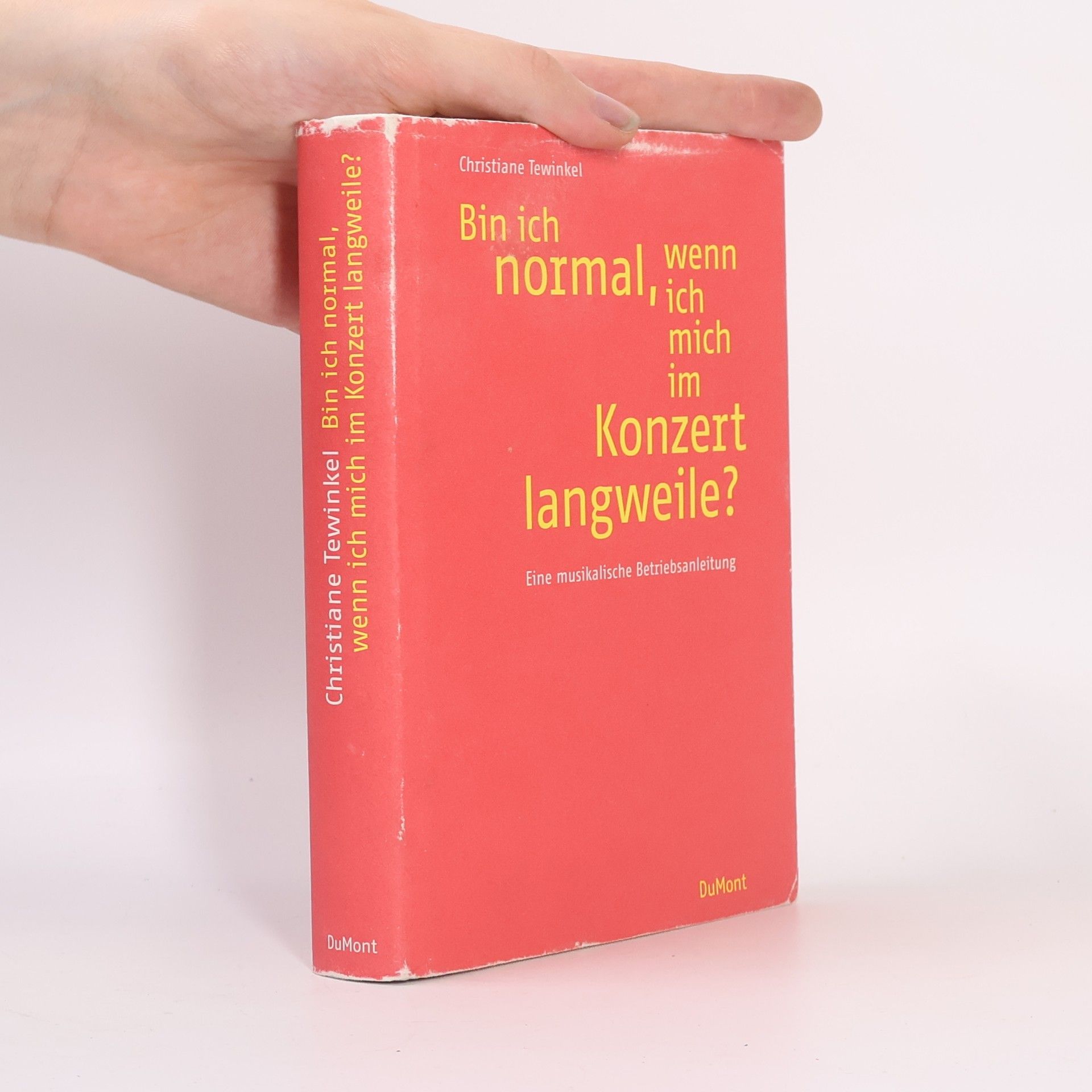

Christiane Tewinkel, geboren 1969, studierte in Freiburg Schulmusik, Germanistik und Anglistik, an der Harvard University Musikwissenschaft und Musiktheorie und wurde in Würzburg promoviert. Sie arbeitet als Musikwissenschaftlerin in Berlin und schreibt für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und den Tagesspiegel über Musik. Bei DuMont erschienen ›Bin ich normal, wenn ich mich im Konzert langweile?‹ (2004), ›Eine kurze Geschichte der Musik‹ (2007) und zuletzt ›Das Kleine Schwarze‹ (2009).

Christiane Tewinkel Knihy

Eine kurze Geschichte der Musik

- 245 stránek

- 9 hodin čtení

Hätten Sie gewusst, dass Mozart sich fürchterlich über die Einfallslosigkeit seiner Kompositionsschüler aufregen konnte? Dass Händel als Opernproduzent tätig war und mehrfach bankrott ging? Dass Beethoven trotz Taubheit noch dirigierte? Christiane Tewinkels Streifzug durch die Musikgeschichte führt zu klassisch gewordenen Meisterwerken und zu den großen Männern und Frauen, die sie geschrieben haben – von den alten Griechen bis in unsere Zeit. Ihr Rundgang lädt aber auch dazu ein, all jene kennen zu lernen, die im Hintergrund mitspielten: die singenden Mönche und findigen Klavierbauer, die Königinnen und Wunderkinder, die schönen Musen und selbst die Musikkritiker. „Eine kurze Geschichte der Musik" ist ohne Vorwissen lesbar: Christiane Tewinkel erzählt vergnüglich, lehrreich und höchst lebendig die Geschichten hinter der Musik, erklärt die wichtigsten Entwicklungen und macht überaus neugierig aufs Hören und Wiederhören der Musik aller Zeiten.