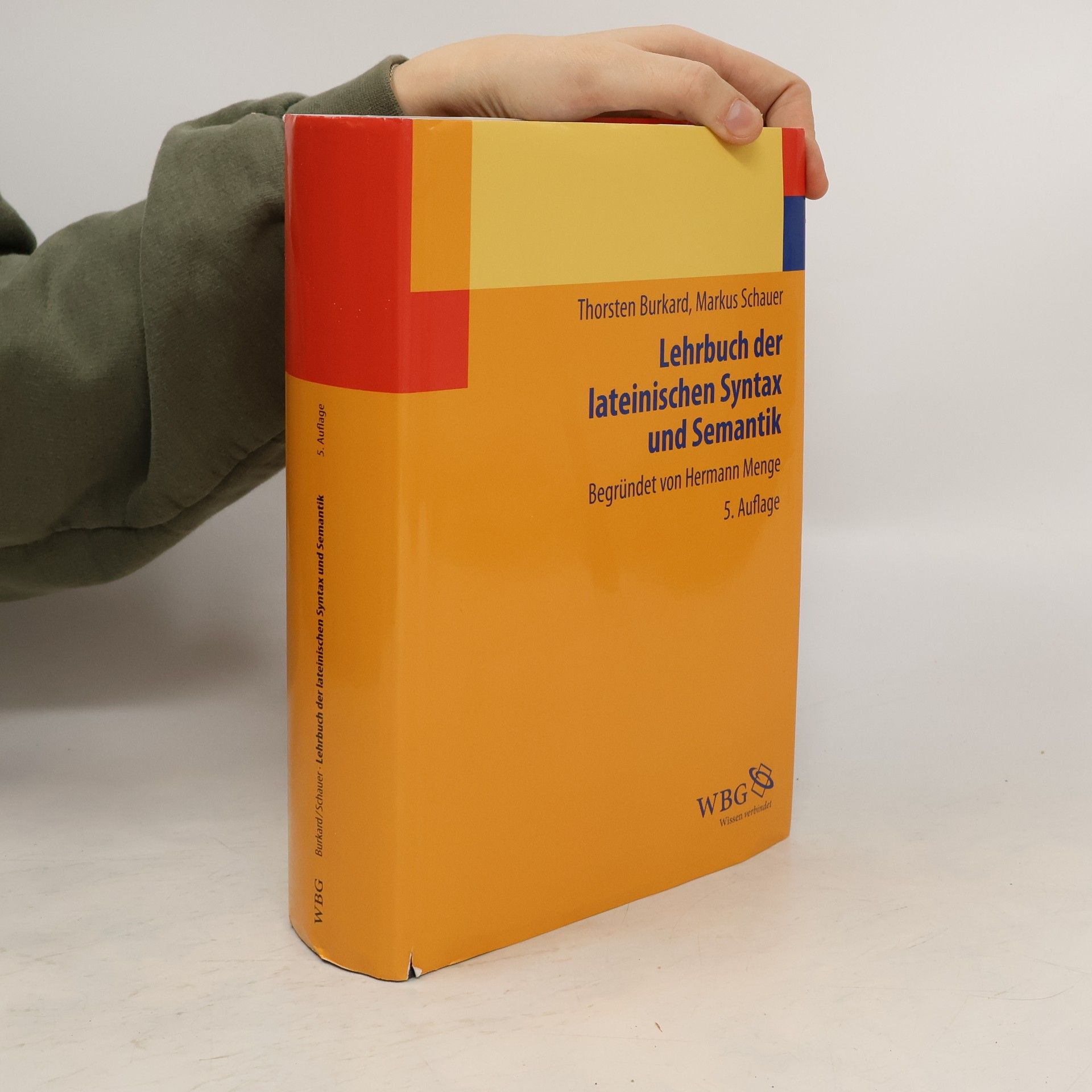

Hermann Menges' ›Repetitorium der lateinischen Syntax und Stilistik‹ ist ein umfassendes Lehrbuch zur lateinischen Grammatik, das sich auf die Texte von Cicero und Caesar stützt. Die Neubearbeitung verbessert Layout und Lesbarkeit und bietet eine präzise Beschreibung grammatikalischer Erscheinungen. Sie dient sowohl Wissenschaftlern als auch Studierenden der Klassischen Philologie.

Thorsten Burkard Knihy

Erasmus von Rotterdam. Moriae encomium

Studienkommentar

Daniel Georg Morhof (1639–1691) wurde im Gründungsjahr der Christian-Albrechts-Universität auf den Lehrstuhl für Eloquenz und Poesie berufen. Obwohl er im norddeutschen Raum seinerzeit als Gelehrter höchstes Ansehen genoss, wurden seine lateinischen Gedichte von der Forschung bisher ignoriert. Zur Universitätsgründung im Jahr 1665 verfasste er in einem virtuosen Latein unter dem Titel Primitiae Parnassi Kiloniensis (frei übersetzt: „Die Anfänge der Kieler Universität“) 25 panegyrische Gedichte. Diese Sammlung wird hier erstmals kritisch ediert, übersetzt, kommentiert und in einer ausführlichen Einleitung vorgestellt. Die Gedichtkollektion ist nicht nur literaturwissenschaftlich bedeutsam, sondern auch eine wichtige Quelle für die Universitätsgeschichte des 17. Jahrhunderts und für die dichterische Verherrlichung barocker Herrschergestalten.