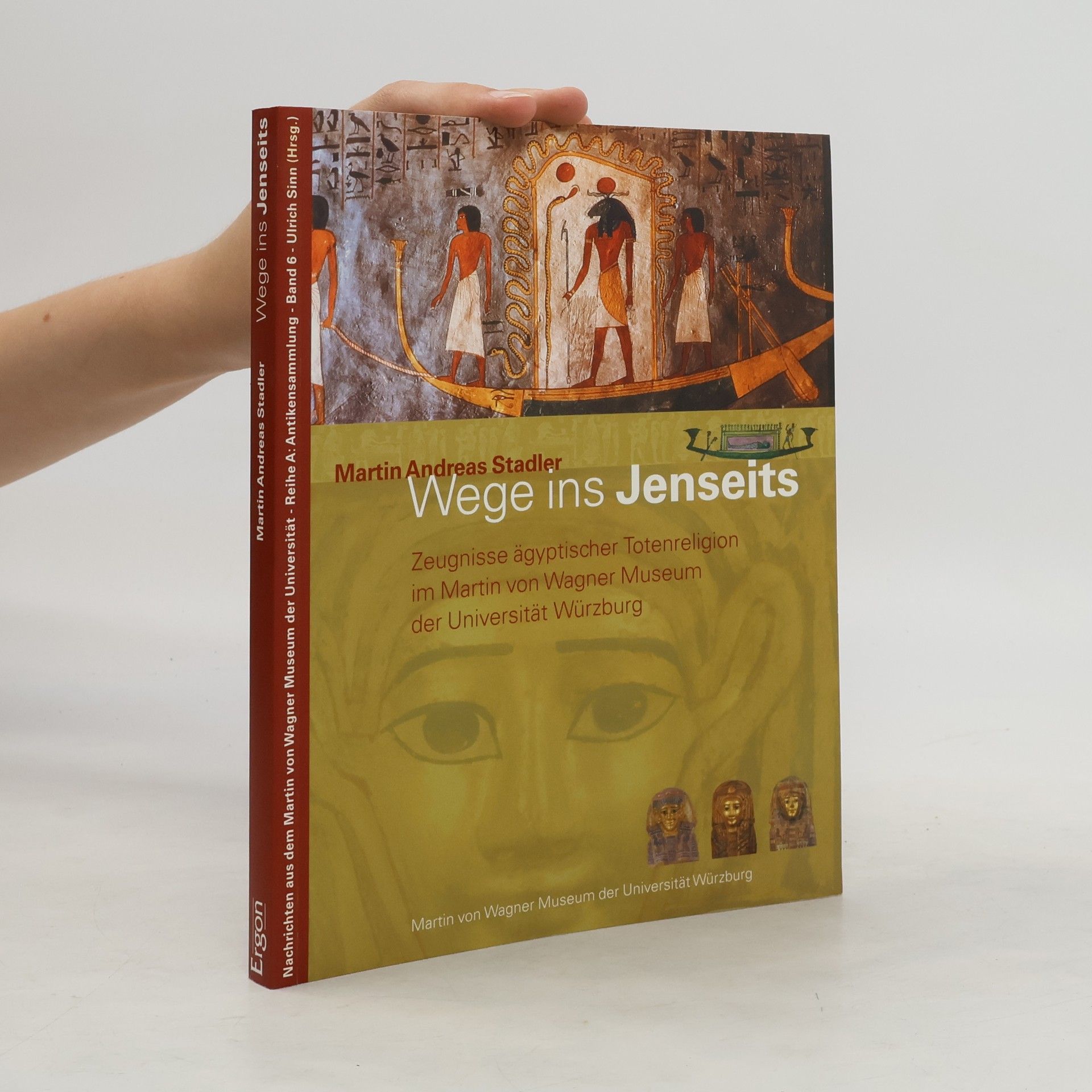

Wege ins Jenseits

- 167 stránek

- 6 hodin čtení

In diesem Band mit zahlreichen Abbildungen werden Zeugnisse ägyptischer Totenreligion im Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg behandelt.

In diesem Band mit zahlreichen Abbildungen werden Zeugnisse ägyptischer Totenreligion im Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg behandelt.