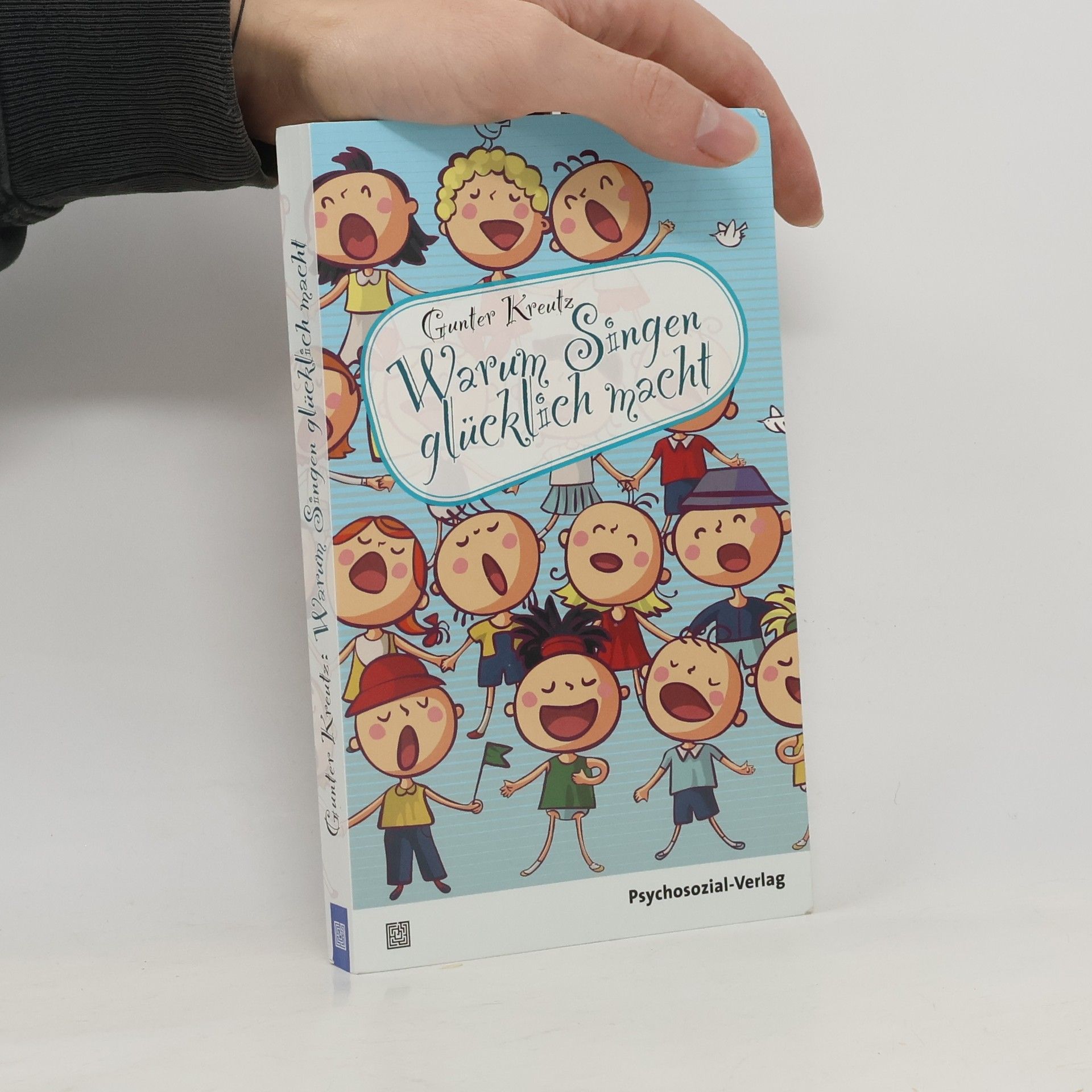

Warum singen wir so gerne miteinander? Sind Menschen glücklicher, die über Jahre und Jahrzehnte in einen Chor gehen? Ist Singen vielleicht sogar gesund? Singen – und zwar nicht nur an Geburtstagen oder zu Weihnachten – ist weder aus der Evolution des Menschen noch aus seiner Entwicklung vom Säugling bis ins hohe Alter wegzudenken. Mehr noch: Gemeinsames Singen steigert das Wohlbefinden, stärkt Abwehrkräfte und Atmung, schützt vor Stimmproblemen und verbindet uns über alle Generationen und Lebenslagen hinweg miteinander. Singen im Chor ist also nicht nur etwas für Überzeugungstäter, sondern kann helfen, wenn es uns einmal schlecht geht. So können Menschen mit gesundheitlichen Problemen das Singen als rezeptfreie und nebenwirkungsarme Therapie mit Spaßfaktor entdecken. Dieses Buch bringt die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Psychologie und Hirnforschung auf den Punkt und verrät, wie und warum Singen glücklich macht.

Gunter Kreutz Knihy