Wir Nicht-Erben

Kleiner Ratgeber zum Umgang mit tabuisierten Gefühlen

Kleiner Ratgeber zum Umgang mit tabuisierten Gefühlen

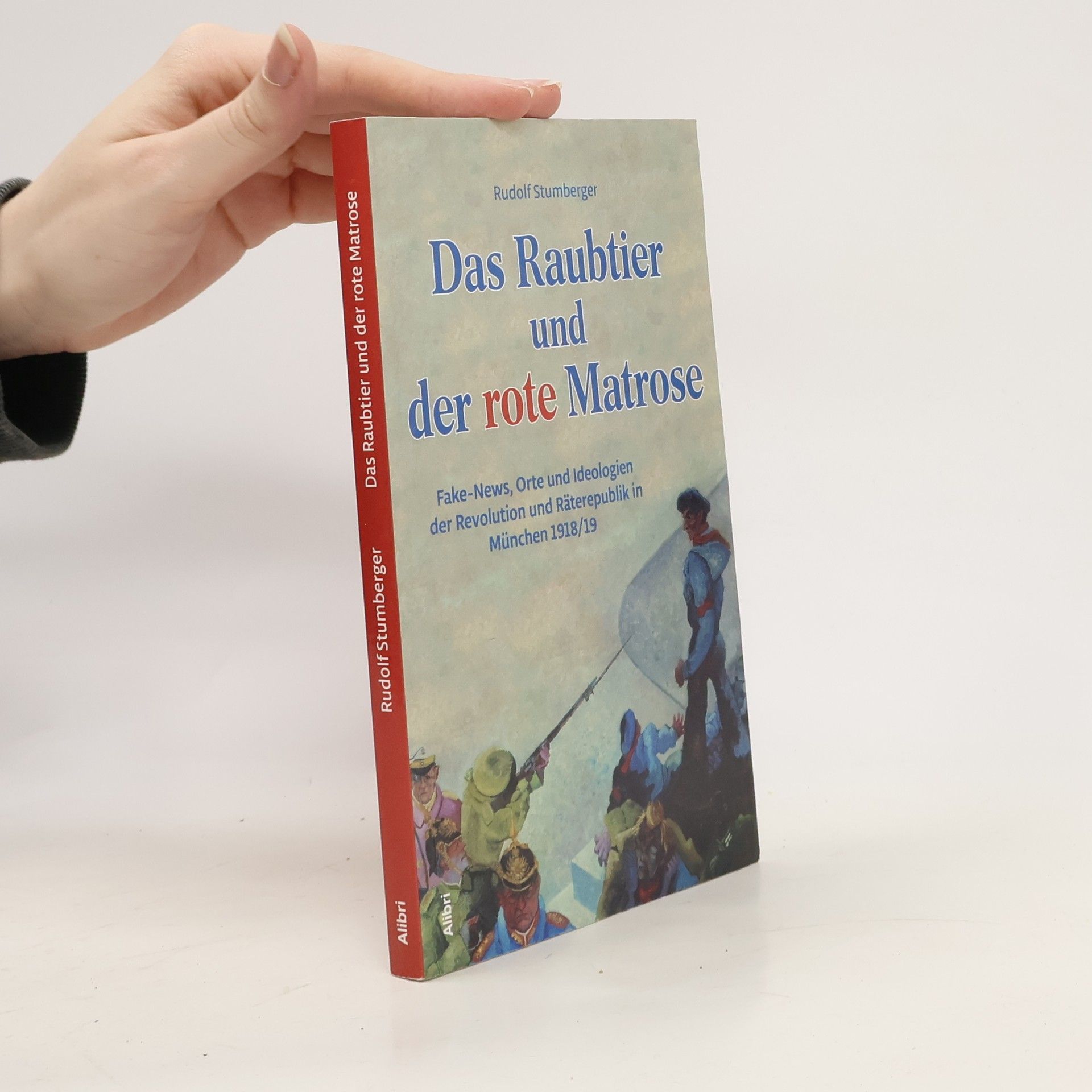

Fake-News, Orte und Ideologien der Revolution und Räterepublik in München 1918/19

Am 22. April 1919 marschierten mehr als zehntausend Angehörige der Roten Armee in Bayern durch die Münchner Ludwigstraße, vorbei an ihrem Kommandanten, dem roten Matrosen Rudolf Egelhofer – eines der vielen vergessenen und verdrängten Details in der Geschichte von Novemberrevolution 1918 und bayerischer Räterepublik 1919. Rudolf Stumberger lässt diese revolutionären Monate in fünf biographischen Skizzen lebendig werden: von Kurt Eisner, der in Bayern die Republik ausrief, über den Kulturpessimisten Oswald Spengler, der vor der Revolution „Ekel“ empfand, bis hin zu zwei Akteuren der Räterepublik, dem Anarchisten Gustav Landauer und dem Matrosen Egelhofer – und von dem Sozialdemokraten Heinrich Hoffmann, der die gewaltsame Niederschlagung der Räterepublik zu verantworten hatte. Dieser Kampf wurde auch mit „Fake News“ geführt. Rudolf Stumberger beschreibt dazu detailliert die rassistische, antisemitische Hetze und Gräuelpropaganda der damaligen Mehrheits-SPD, die schließlich in einem verzerrten und entstellenden Geschichtsbild der historischen Ereignisse mündeten. Damit diese Geschichte erfahrbar wird, führt das Buch auch an die Orte des Geschehens, vom Wohnhaus Eisners am Waldfriedhof über die Schützengräben von Dachau bis zum vergessenen Egelhofer-Grab am Nordfriedhof.