Friedrich Möbius Knihy

Die karolingische Reichsklosterkirche Centula (Saint-Riquier) und ihr Reliquienschatz

- 173 stránek

- 7 hodin čtení

Angilbert, Schwiegersohn Karls des Großen und bedeutende Führungskraft des karolingischen Imperiums, gestaltete das Reichskloster Centula (heute Saint-Riquier) mit herausragenden Kirchengebäuden frühmittelalterlicher Architektur. Der in die verlorengegangenen Gotteshäuser integrierte Reliquienschatz und dessen liturgische Verehrung werden als eine sublime Form der Sakralisierung karlischer Herrschaft interpretiert. Theologische Überzeugungen und archaische Glaubensvorstellungen ermöglichten es dem Abt, das Kloster als irdisches Abbild der apokalyptischen Himmelsstadt zu konzipieren. Diese Untersuchung leistet einen besonderen Beitrag zum Karlsjubiläum 2014. Zudem wird ein grundlegender Quellentext der frühmittelalterlichen Geistes-, Religions- und Architekturgeschichte erstmals in seiner Gesamtheit gewürdigt. Reliquien des Mittelalters gelten oft als Produkte einer von magisch-abergläubischen Denkweisen geprägten Volksreligiosität. Der Autor, ein Architekturhistoriker, bietet eine erweiterte Deutung dieser Reliquien, die neben ihrer religiösen Funktion auch Teil der zeitgenössischen Gedächtniskultur waren. Der strukturierte Umgang der Klosterbewohner mit historischen und legendären Gestalten der Kirchengeschichte stärkte ihr Geschichtsbewusstsein. Der Autor schlägt ein semiotisches Verständnis von Glaubens-, Erinnerungs- und Gedächtnissymbolen vor, das in die Lebenspraxis der Menschen und die Gestaltung von Architektur einflie

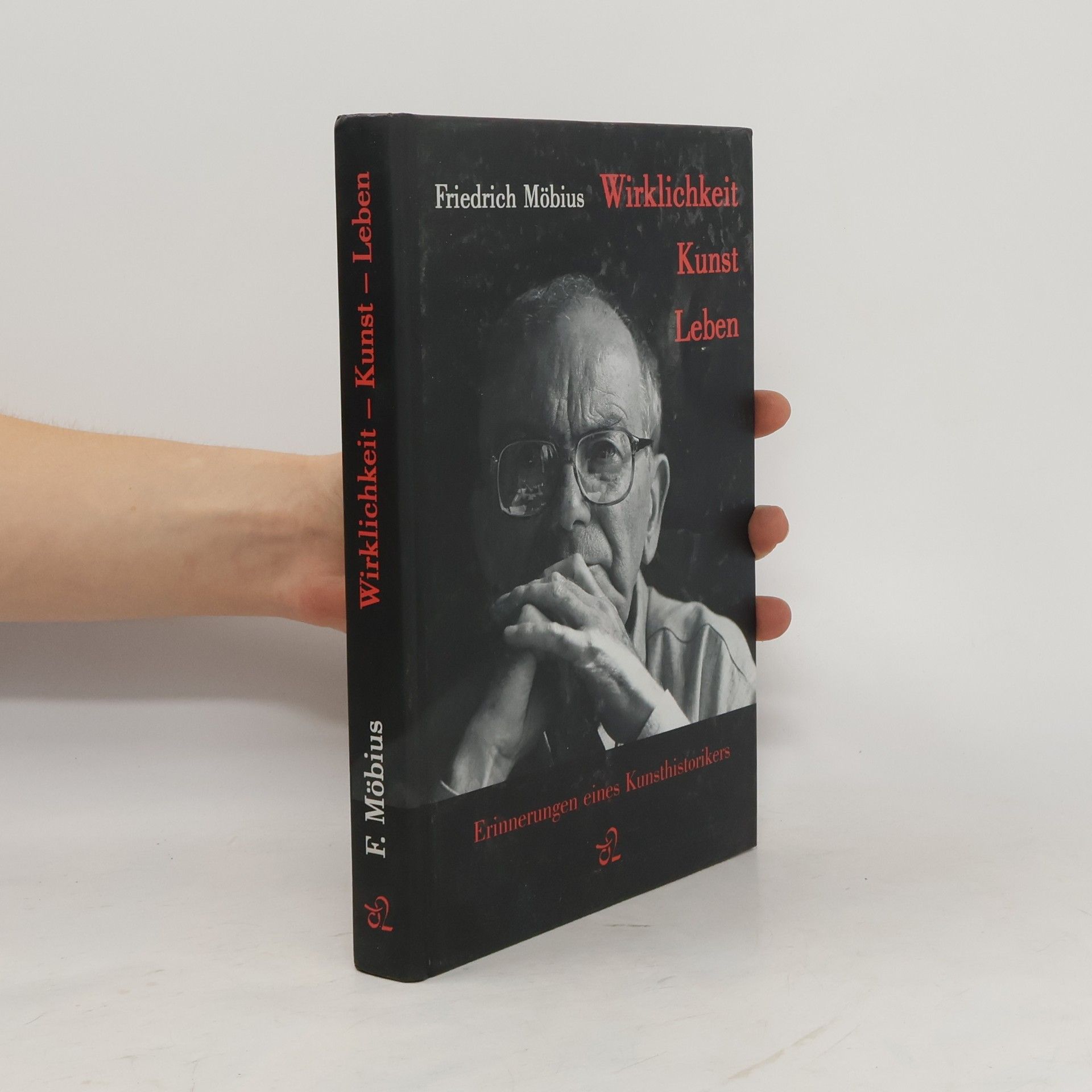

Wirklichkeit - Kunst - Leben

Erinnerungen eines Kunsthistorikers

Friedrich Möbius, promovierte 1958 in Jena und war dort von 1976 bis 1991 Professor für Kunstgeschichte.

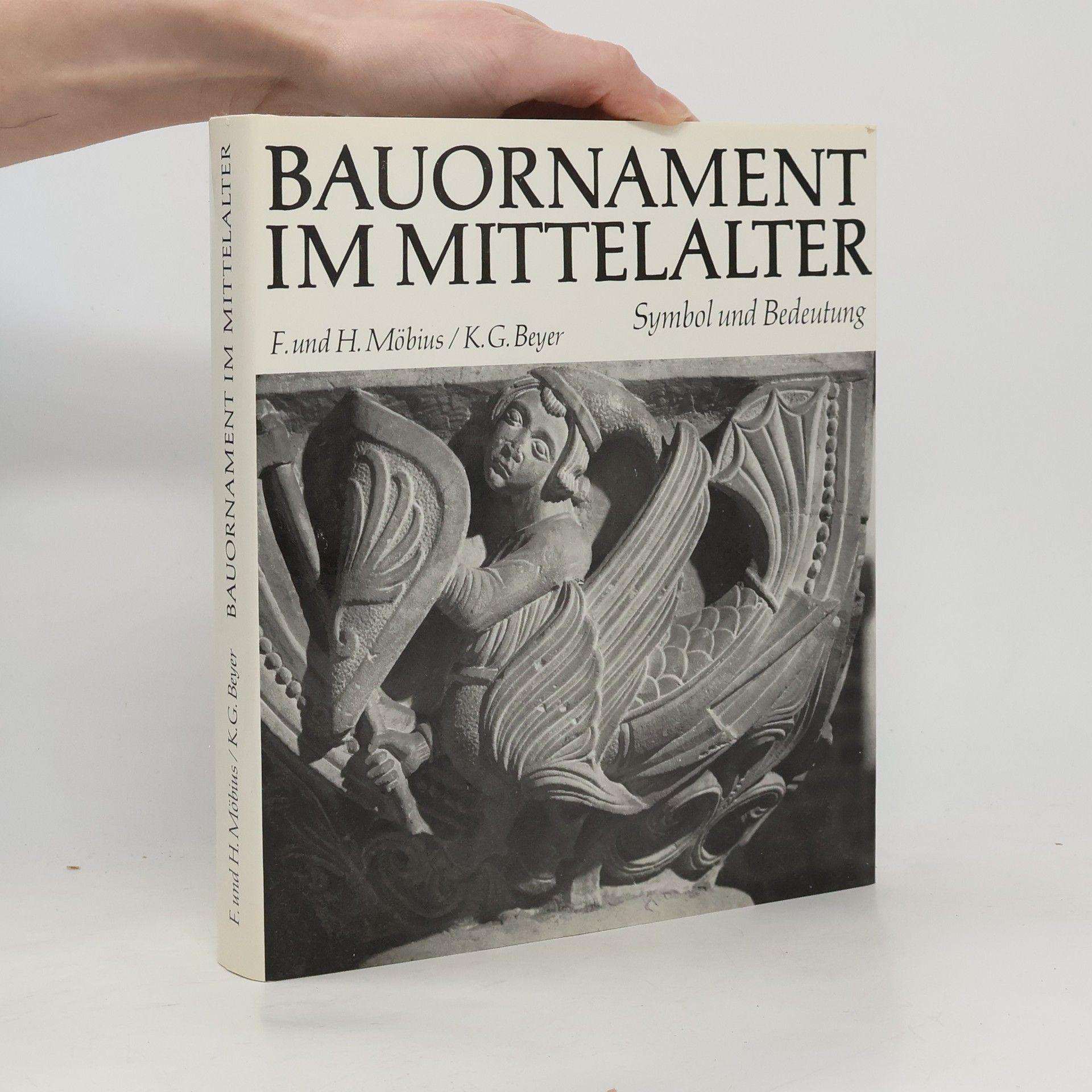

Bauornament im Mittelalter

- 274 stránek

- 10 hodin čtení

Sakrale Baukunst

Mittelalterliche Kirchen in der Deutschen Demokratischen Republik