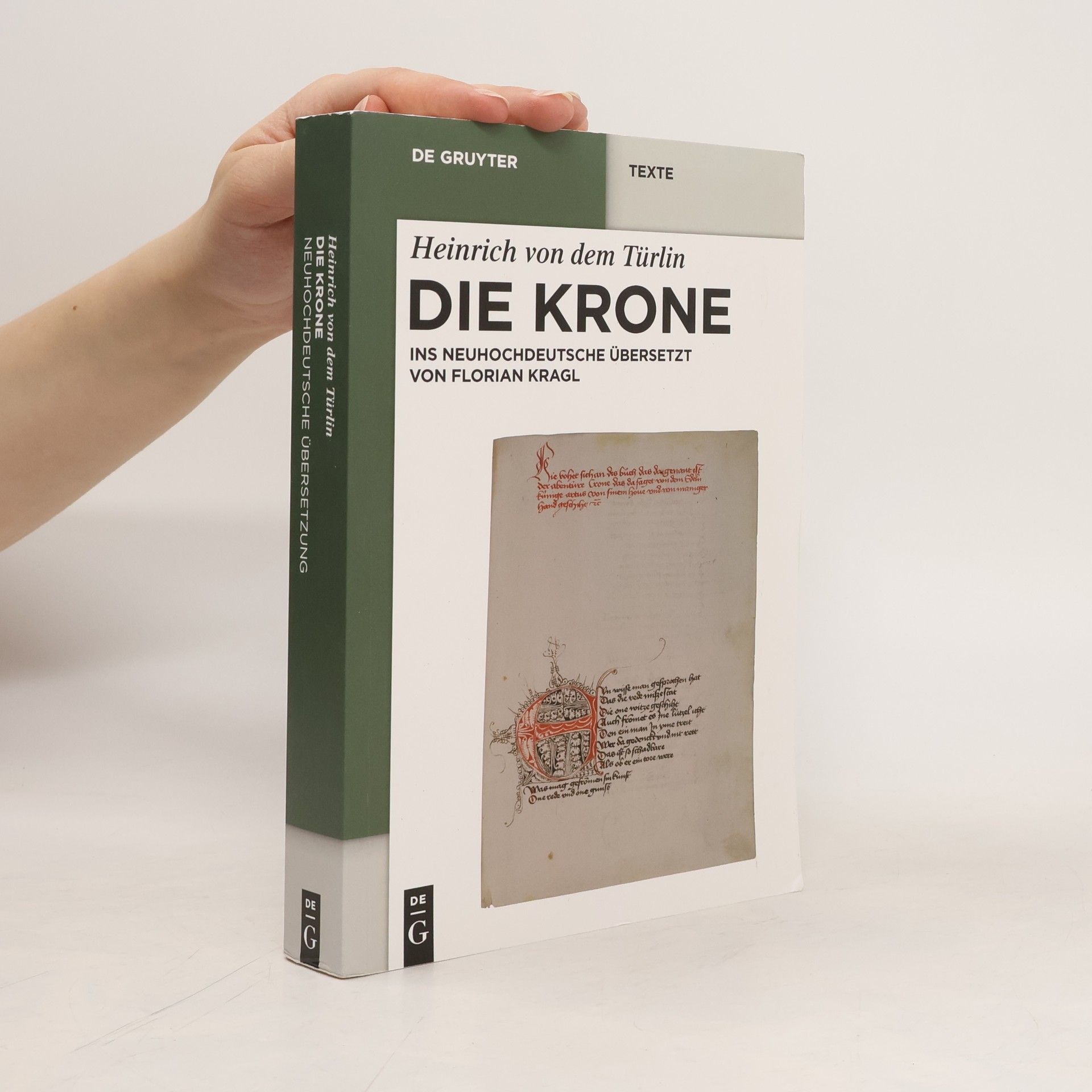

Die Krone Heinrichs von dem Türlin, einst als epigonal und moralisch anstößig abgetan, wird heute als komplexer und poetischer Artusroman geschätzt. Der Band bietet eine neuhochdeutsche Übersetzung des Textes und richtet sich an Studierende sowie ein breiteres Publikum, ergänzt durch ein Nachwort und eine Auswahlbibliographie.

Florian Kragl Knihy

1507/8 schreibt Elia Levita Bachur, der große humanistische Hebräischgelehrte, wahrscheinlich in Padua als noch junger Mann ein Stanzenepos in altjiddischer Sprache: den ›Bovo dʼAntona‹. Die kühne Mixtur aus Heldenepos und Ritterroman rund um das Liebespaar Bovo und Druseiane erinnert mit ihrem flotten Handlungsreichtum an Abenteuerromane. Der lakonisch-ironische Ton aber ist typisch renaissancehaft – ein einzigartiges Zeugnis jüdischer Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit, zugleich Urszene der jiddischen epischen Dichtung. Hier erscheint dieser frühe Höhepunkt europäischer Literatur erstmals in deutscher Übertragung, die nicht nur philologisch den Inhalt des Gedichts transportiert, sondern auch dessen poetische ›Stimmung‹ greifbar macht.