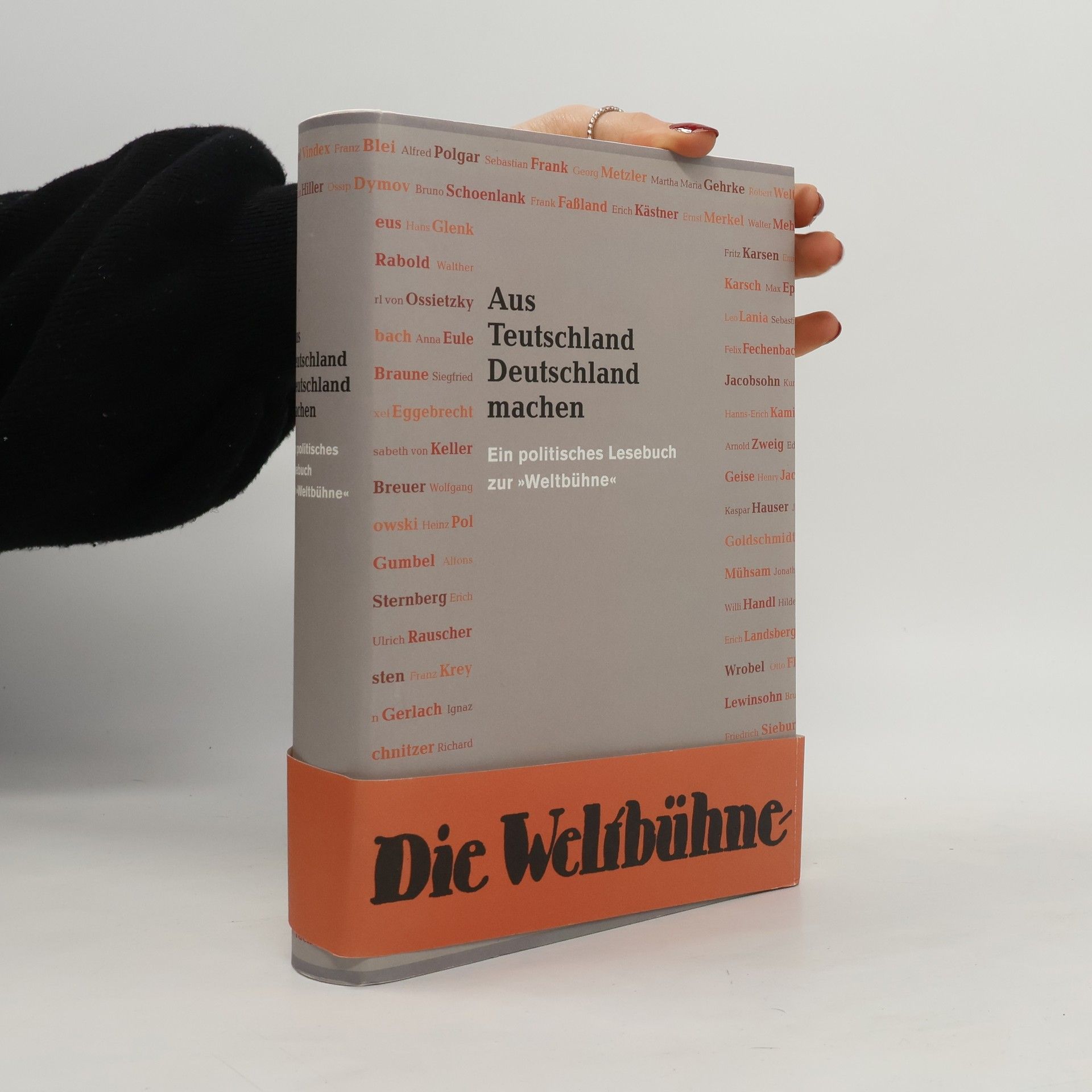

Aus Teutschland Deutschland machen

- 540 stránek

- 19 hodin čtení

„Ein kleiner dicker Berliner wollte mit der Schreibmaschine eine Katastrophe aufhalten.“ So charakterisierte Erich Kästner nach dem Zweiten Weltkrieg seinen einsam im Exil gestorbenen Weltbühne-Kollegen Kurt Tucholsky. Doch nicht nur dieser schrieb in der Weimarer Republik gegen den Faschismus an. Zu den linken Publizisten, deren Kampf gegen den Aufstieg Hitlers und der Nationalsozialisten in diesem Band beschrieben wird, gehörten auch Carl von Ossietzky, Kurt Hiller, Erich Mühsam und Friedrich Wolf. Neben Tucholsky haben Ossietzky und Mühsam das Ende der Katastrophe, die am 30. Januar 1933 ihren Anfang nahm, ebenfalls nicht mehr erlebt. Über die Einzelporträts hinaus werden drei Streitschriften vorgestellt, die zu Beginn der dreißiger Jahre die Nazi-Bewegung untersuchten und vor dem Sieg des Faschismus warnten. Dass die linke Publizistik in dieser Epoche alles andere als geeint dem gemeinsamen Feind gegenüberstand, ist ebenfalls Gegenstand der Analyse. Mit Beiträgen von Kurt Pätzold, Ian King, Walter Fähnders, Dieter Schiller, Roland Links, Friedhelm Greis, Wolfgang Beutin, Günther Bruns und Hermann Haarmann.