Plattdeutsch entschlüsselt: döppen, puspeln, hassebassen

- 160 stránek

- 6 hodin čtení

Dieser Band der sprach- und kulturwissenschaftlich ausgerichteten Reihe "Niederdeutsche Studien" widmet sich der historischen Wortbildung des Niederdeutschen mit dem Schwerpunkt Mittelniederdeutsch, um die wissenschaftliche Diskussion zu diesem Thema zu beleben. Thematisiert werden die explizite Derivation, die Bildung des Adverbs, Kollektivbildungen, das Wortbildungsmuster -(er)îe, Partikelverben, Fugenelemente sowie der Wortbildungswandel im Kontext des Schreibsprachenwechsels vom Niederdeutschen zum Hochdeutschen. Die Beiträge leisten einen grundlegenden Beitrag dazu, die Diskussion über die Herausbildung und den Wandel von Wortbildungsmustern um die niederdeutsche Perspektive zu ergänzen.0Die Beiträge basieren auf Vorträgen, die bei dem von Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala und der Kommission für Mundart- und Namenforschung Westfalens vom 28. 30. Juni 2018 in Uppsala veranstalteten Workshop Historische Wortbildung des Niederdeutschen gehalten wurden.

Die Textsorte Bauernkomödie und die darin enthaltenen fiktionalen literarischen Gespräche gehören zu den wichtigsten Quellen, die Rückschlüsse auf die historisch gesprochene Sprache des 17. Jahrhunderts erlauben. Die Beiträge dieses Sammelbandes der sprach- und kulturwissenschaftlichen Reihe "Niederdeutsche Studien" beschäftigen sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem sprach- und literarhistorischen Potenzial der Bauernkomödien. Die ihnen eigene inszenierte Dialogizität ermöglicht Analysen zu Gesprächssorten und Gesprächsverläufen, zu bestimmten sprachlichen Handlungen und anderen sprachpragmatischen, aber auch soziolinguistischen und grammatischen Merkmalen, wie sie für interaktionelles Sprechen charakteristisch sind. Das Besondere an den Bauernkomödien des 17. Jahrhunderts sind die häufig enthaltenen derben und drastischen Dialoge mit Flüchen, Beleidigungen oder Vorwürfen - sprachliche Aktivitäten, die in anderen Quellen kaum überliefert sind.

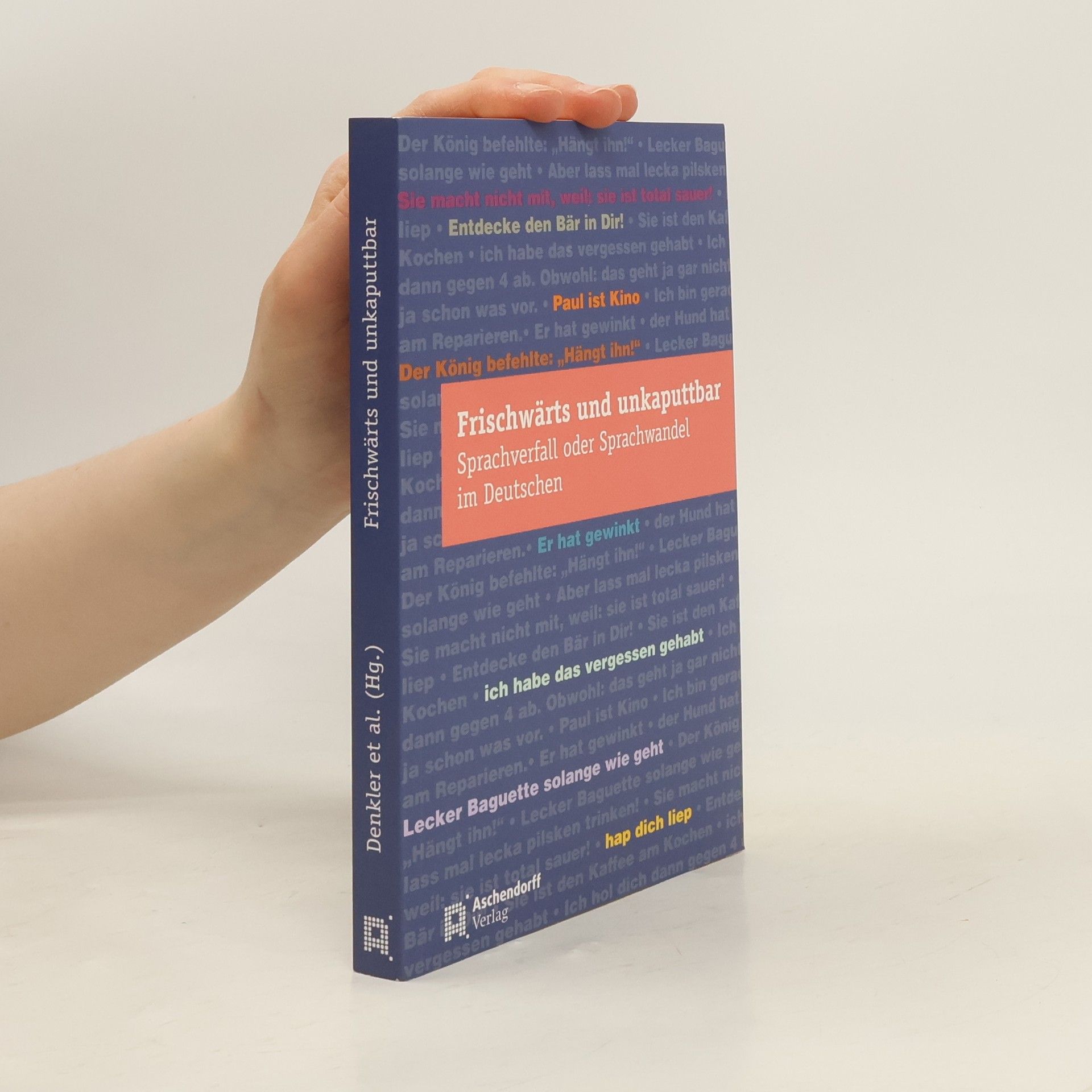

Sätze wie „Sie macht nicht mit, weil: sie ist total sauer!“ oder „Ich hol dich dann gegen 4 ab“ sind mittlerweile alltäglich. Einladungen wie „Wollen wir heute ein lecker Bierchen trinken gehen?“ zeigen, wie sehr den Deutschen ihre Sprache am Herzen liegt. Seit der Neuregelung der Rechtschreibung ist die Diskussion über den Zustand der deutschen Sprache emotionaler denn je. Eine Vortrags- und Diskussionsreihe 2007 in Münster, an der Vertreter aus Schule, Wissenschaft und Medien teilnahmen, beleuchtete Themen wie Anglizismen, Mediennutzung und sprachhistorische Einsichten. Die Frage, wie flexibel wir auf die als „Sprachverlotterung“ bezeichneten Veränderungen reagieren sollten, wurde intensiv diskutiert. Vergleicht man die Duden-Grammatiken, fällt auf, dass früher als falsch geltende Formen heute toleriert werden. Lehrer müssen auf diesen Wandel reagieren, da nicht mehr klar zwischen „richtigem“ und „falschem“ Deutsch unterschieden werden kann. Der Band bietet wichtige Anregungen zu neuen Wegen im Umgang mit der Sprache. Die Beiträge behandeln unter anderem die „Verlotterung“ der deutschen Sprache, sprachliche Entwicklungen in der Umgangssprache, die Rolle der Jugendsprache im Unterricht und die Notwendigkeit von Grammatik im Deutschunterricht.