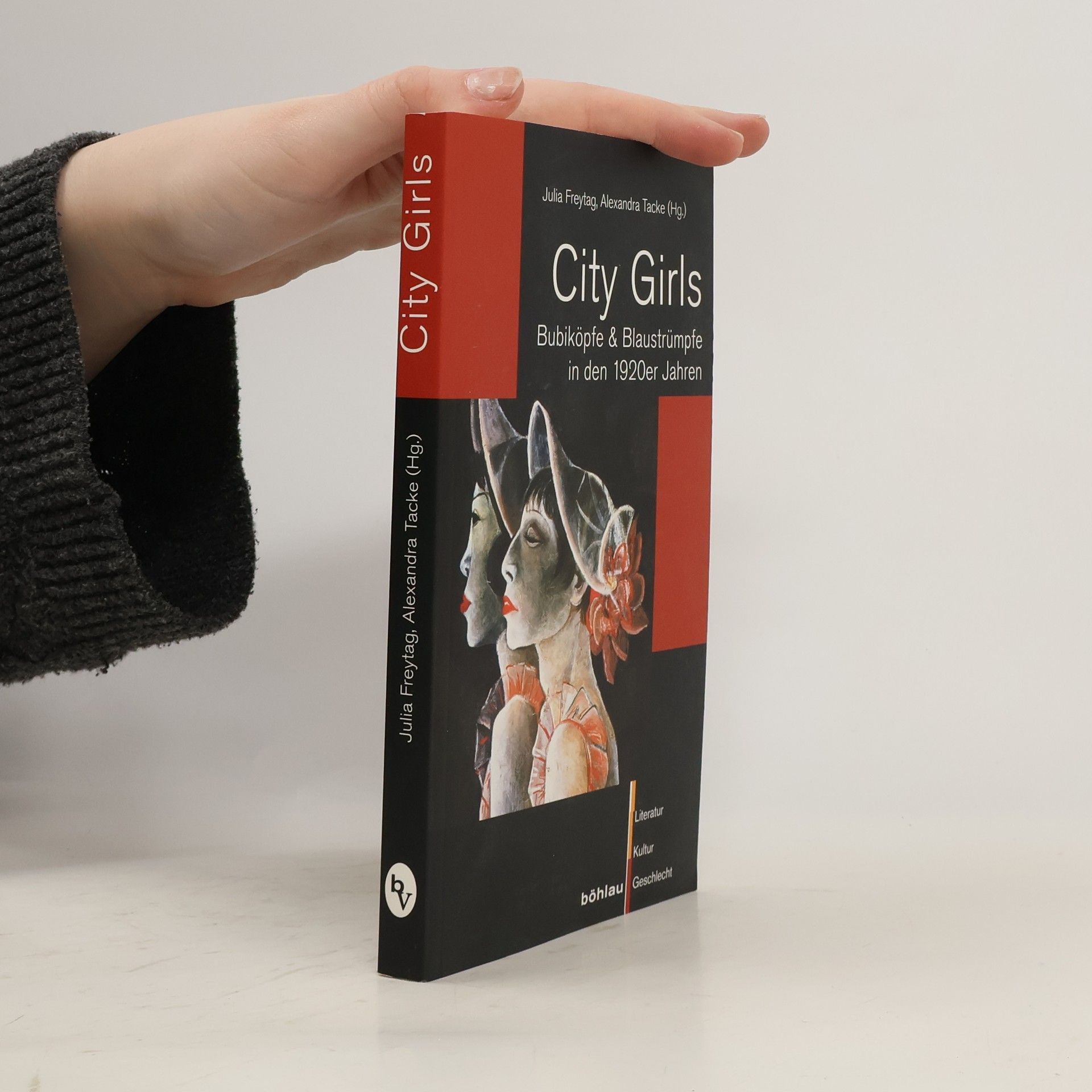

In den 1920er Jahren erobern die »City Girls« die Medien und Metropolen. Sie treten in einem neuen Look auf: mit Bubikopf, kurzem Rock und mit Zigarette. Ihr Schauplatz ist die Großstadt. Die Bubiköpfe, Blaustrümpfe, Working Girls und Tippmamsells sind Ausdruck eines veränderten Rollenverständnisses der Frau zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Rastlosigkeit, Tanzwut und Exzess kreieren für eine kurze Zeitperiode einen verrückten Kosmos. Weiblichkeit, Großstadt und Moderne verdichten sich zum Mythos der »Neuen Frau«. Ihr Leben ist nicht mehr von den drei »K’s« (Kinder, Küche, Kirche), sondern von den drei »M’s« (Mode, Metropole, Medien) geprägt. Weibliche Selbstständigkeit und wirtschaftliche Unabhängigkeit durch Berufstätigkeit führen aber auch in die »Fröste der Freiheit«. Film und Photographie, Literatur und bildende Kunst nehmen diese Veränderungen im Geschlechterverhältnis auf und reflektieren die Darstellung dieses neuen Frauentyps. Das Bild der »Neuen Frau« als internationales, interkulturelles und intermediales Phänomen der Moderne steht im Vordergrund des vorliegenden Bandes.

Julia Freytag Knihy