Wie eine fröhliche, unberechenbare Kinderschar ihre Mutter in Trab hält, hat Una Troy in ihrem heiteren Erfolgsroman «Wir sind sieben» beschrieben. Daß es auch umgekehrt sein kann, zeigt sie in diesem Buch. Hier ist es die temperamentvolle Mutter, die ihre erwachsenen Sprößlinge in Aufregung versetzt. Täglich haben ihre drei Kinder mit neuen Überraschungen zu rechnen, und wirklich aufatmen können sie erst, als ihnen nach lauter kleinen bis mittleren Katastrophen endlich wieder jemand die Verantwortung für ihre unmögliche Mutter abnimmt ... (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)

Susanne Lepsius Knihy

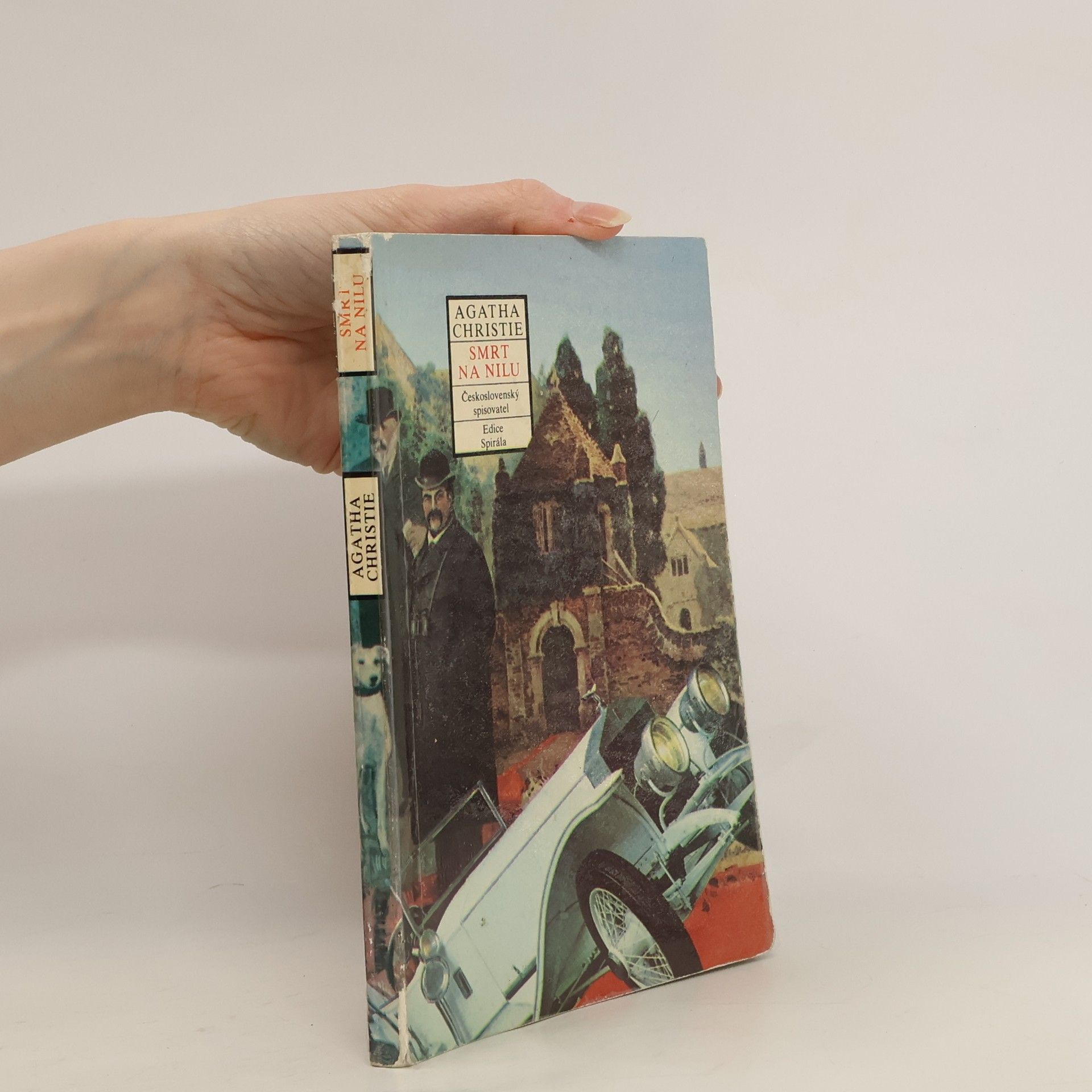

Smrt na Nilu je dramatický detektivní příběh z třicátých let odehrávající se na palubě lodi, s níž skupina bohatých Američanů a Angličanů podniká výlet do exotického prostředí horního Nilu. Mezi výletníky je i Hercule Poirot, který přijel do Egypta strávit dovolenou. Není mu však souzeno, aby se oddal touženému odpočinku. Mladá americká milionářka Linnet Doylová, která se vydala do těchto míst na svatební cestu, je jednoho dne nalezena mrtva ve své kajutě. Vyšetřování její vraždy, po níž krátce na to následují další dvě, a navíc krádež drahocenné šňůry perel, se ujímá Hercule Poirot se svým přítelem plukovníkem Racem. Objevuje široký okruh podezřelých s nejrůznějšími pohnutkami, ale svou osvědčenou logikou nachází nakonec pachatele.

Juristische Glossierungstechniken als Mittel rechtswissenschaftlicher Rationalisierungen

Erfahrungen aus dem europäischen Mittelalter - vor und neben den großen 'Glossae ordinariae'

- 333 stránek

- 12 hodin čtení

Rechtstexte zu glossieren und zu kommentieren steht am Anfang der europäischen Rechtswissenschaft. Wie die Beiträge dieses Bandes zeigen, wurde diese rechtswissenschaftliche Methode nicht nur in Form der Standardglossen zum römischen und kanonischen Recht entwickelt, sondern auch von Rechtspraktikern erfolgreich auf die neuen regionalen Gesetzbücher und einheimische Rechtssammlungen in ganz Europa angewendet. Selbst in der Universitätsstadt Bologna war nicht ausgemacht, dass sich ausgerechnet die Glosse des Accursius als 'glossa ordinaria' zum römischen Recht durchsetzen würde.In diesem Band werden Glossen im europäischen Zuschnitt behandelt. Während die Formen der Glossen weithin dem Bologneser Modell entsprachen, unterschieden sich die Erkenntnisinteressen, der Argumentationsstil, aber auch die Adressaten sonstiger Glossen deutlich von Standardglossen nach Bologneser Vorbild.Die Autorinnen und Autoren reflektieren anhand der behandelten unterschiedlichen juristischen Glossen die historiographischen Prämissen, die zur Gleichsetzung der europäischen Rechtswissenschaft mit den Bologneser Glossenapparaten führten. Sie erörtern auch, wie man juristische Glossen mit heutigen Methoden erschließen und edieren kann.