Nach oben

- 128 stránek

- 5 hodin čtení

Nach oben - Die Geschichte einer Freundschaft - bk1320; Gerth Medien; Melanie Weber; pocket_book; 2005

Nach oben - Die Geschichte einer Freundschaft - bk1320; Gerth Medien; Melanie Weber; pocket_book; 2005

Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Didaktik für das Fach Französisch - Literatur, Werke, Note: 1,3, Universität Mannheim (Romanisches Seminar), Veranstaltung: Geschlechterdebatten in der Romania Geschlechterforschung in der Romanistik, Sprache: Deutsch, Abstract: Christine de Pizan gilt als Vorreiterin der Frauenrechtsbewegung und hat mit ihrem Rosenroman und dem Buch von der Stadt der Frauen entscheidende Grundlagen gelegt, auf die sich später Autorinnen wie J. Butler rückbeziehen. Die Debatten um die Gleichstellung von Mann und Frau sind auch heute noch von äußerster Brisanz und Aktualität. Im Folgenden wird der Auftakt zur Querelle des Femmes untersucht, indem die Werke von Christine de Pizan sowie das zweigeteilte Werk von Guillaume de Lorris und Jean de Meun, Le Roman de la Rose, betrachtet werden. Letzteres gilt als Auslöser jenes großen und bis heute andauernden literarischen Streits über die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Christine bezieht in mehreren Werken Stellung zur später sogenannten Querelle des Femmes, unter anderem in Le Livre de la Cité des Dames. Sie ist die erste Dichterin Frankreichs, die mit dem Schreiben ihren Lebensunterhalt verdienen konnte. Ihre Werke, die teilweise stark autobiografisch angelegt sind, fordern und beschreiben fortwährend die Gleichwertigkeit von Frau und Mann und geben einen Einblick in Frankreichs Gesellschaft zur Zeit des Hundertjährigen Krieges.

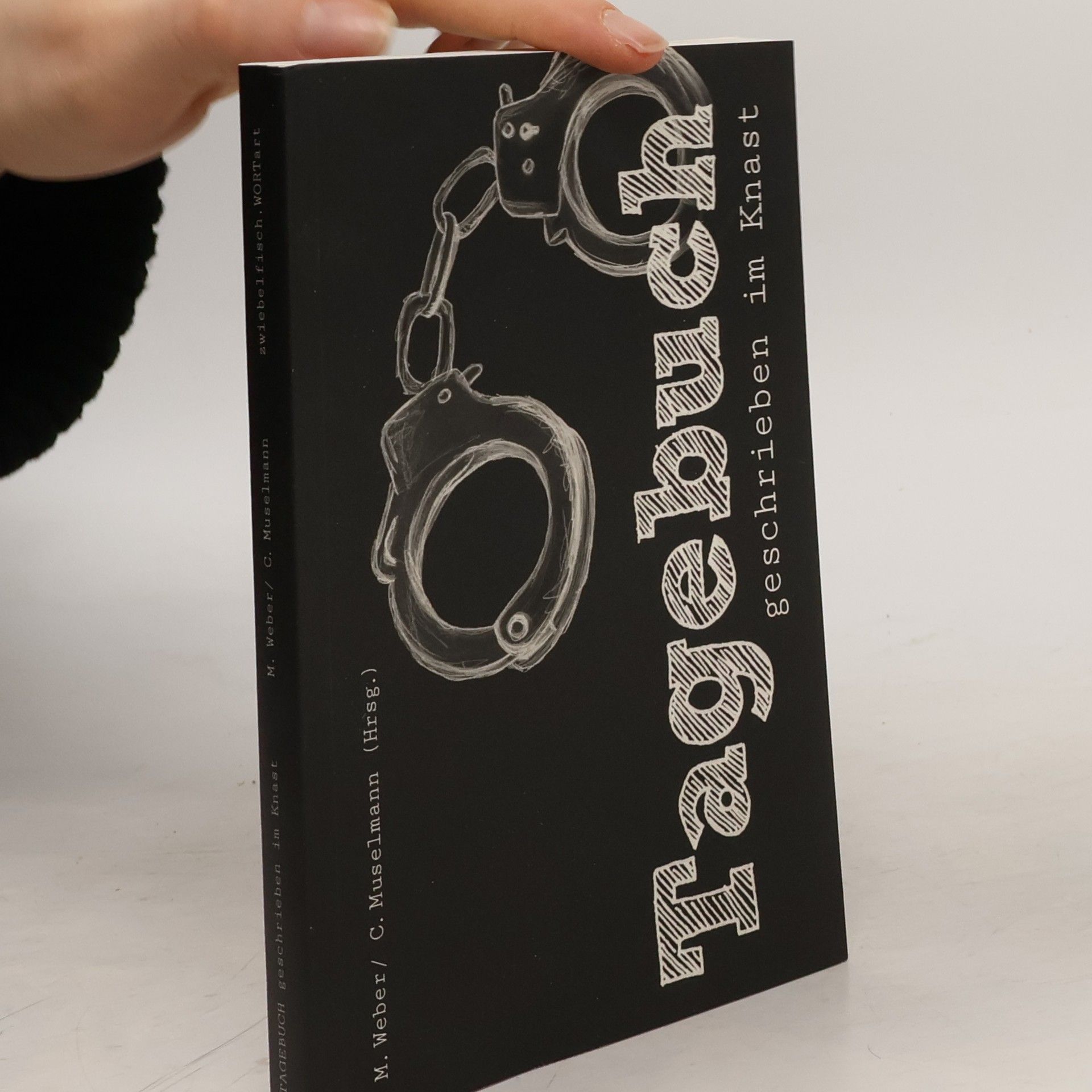

In einem Schreibwerkstatt-Projekt im Rahmen der Freizeitangebote der JVA Rottenburg am Neckar entstand eine Vielzahl unterschiedlichster Texte, die einen Einblick in die Welt der Inhaftierten erlauben und in diesem Buch dokumentiert sind.