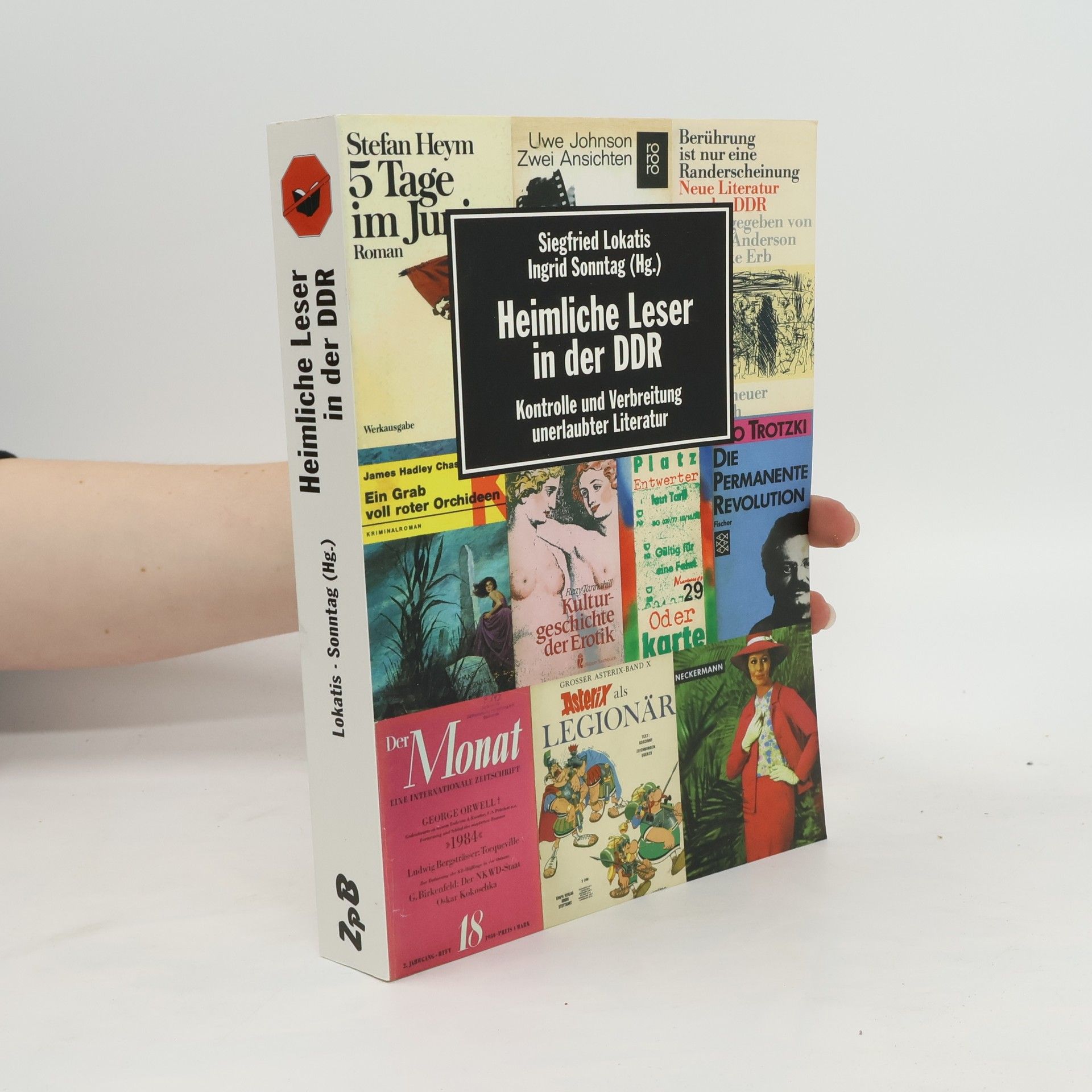

Auf abenteuerliche Weise versuchten DDR-Bürger, an Literatur heranzukommen, die im Lande ausgegrenzt oder verboten war. Dabei ging es nicht nur um Bücher von Biermann, Bahro oder Orwell, sondern auch um Versandhauskataloge, Zeitschriften und Erotika. Bei den Schmuggelgeschichten aus dem „Leseland“ erfährt man, wie 4000 Broschüren in die Hohlräume eines Kleinbusses passen und wie man Bücher am besten in der Toilette eines Eisenbahnwaggons verstecken konnte. Zugleich geht es um die unwiderstehliche Anziehungskraft von Giftschränken in Bibliotheken und den Diebstahl von Westliteratur auf der Leipziger Buchmesse. Im vorliegenden Band berichten Bücherschmuggler und ehemalige Zolloffiziere, Dissidenten und Postkontrolleure der Stasi über ihre unterschiedlichen Erfahrungen mit unerlaubter Literatur. Buchwissenschaftler geben nach eingehenden Aktenanalysen und Zeitzeugenbefragungen überraschende Einblicke in eine Welt leidenschaftlicher Leser.

Siegfried Lokatis Knihy

Leipziger Inselplakate

- 92 stránek

- 4 hodiny čtení

100 Jahre Kiepenheuer-Verlage

- 320 stránek

- 12 hodin čtení

Vierzig Autoren stellen eine der spannendsten deutschen Verlagsgeschichten des 20. Jahrhunderts vor, die auf einzigartige Weise mehrere politische Systeme spiegelt. 1910 von Gustav Kiepenheuer gegründet, avancierte der Verlag in der Weimarer Republik mit Autoren wie Anna Seghers, Bertolt Brecht, Georg Kaiser, Joseph Roth und Arnold Zweig zu einem kulturellen Leitverlag, der für Expressionismus und Neue Sachlichkeit stand. Nach der Bücherverbrennung von 1933 gingen wichtige Lektoren ins Exil, Kiepenheuer versuchte sich im Land zu behaupten. Die Teilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg spaltete auch den Verlag. Neben dem Stammsitz in Weimar entstand der Verlag Kiepenheuer & Witsch in Köln, und in Berlin nahm der Kiepenheuer Bühnenvertrieb seine Arbeit eigenständig auf. In Leipzig wurde unter Regie der SED 1977 die Verlagsgruppe Gustav Kiepenheuer (mit den Verlagen Insel, List und Dieterich) geschaffen, die nach der deutschen Einheit in den Strudel der Privatisierung geriet. Archivdokumente und historische Fotos, Texte von Buchwissenschaftlern, Germanisten und Kulturhistorikern sowie die Erinnerungen beteiligter Zeitzeugen verweben sich hier auf höchst unterhaltsame Weise zu einer gesamtdeutschen Geschichte.

Der rote Faden

- 391 stránek

- 14 hodin čtení

Warum widmete Walter Ulbricht zehn Jahre lang seine knapp bemessene Freizeit parteigeschichtlichen Fragen? Hatte das Politbüro nichts Besseres zu tun, als über die Redaktion der Briefe Thälmanns zu beraten? Was stand dahinter, wenn Otto Grotewohls fünfbändige Geburtstagsausgabe an einer einzigen Fußnote scheiterte, und weshalb schmolz die Pieck-Ausgabe von fünfzehn Bänden auf sechs zusammen? Welche Geheimnisse verbargen sich hinter dem Streit um den richtigen »Charakter der Novemberrevolution«, was durfte man wann über Stalins »Personenkult« schreiben, und warum lautete die einzig richtige Reihenfolge »Karl und Rosa«? Im ideologischen Kernbereich der SED konnte jedes falsche Komma ein politischer Fehler sein und ein gestrichener Name einen Kurswechsel andeuten. »Der rote Faden« führt den Leser in ein untergegangenes Diskurs-Labyrinth, in dem parteigeschichtliche Texte sehr, sehr ernst genommen wurden. Im Mittelpunkt steht dabei die achtbändige »Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung« von 1966, eine mit einzigartigem Aufwand fabrizierte und verbreitete »Heilige Schrift« der SED.