Jeder Mensch ist mehrsprachig. Wir alle pendeln täglich zwischen mehreren Sprachen: Dialekt, Schreibsprache, Fremdsprache. Mehrsprachigkeit ist denn auch in Bildung, Kultur, Medien, Wirtschaft, aber auch in der Kindererziehung ein viel diskutiertes Thema. Brigitta Busch präsentiert aktuelle Zugänge, Entwicklungen und Tendenzen der Mehrsprachigkeitsforschung aus soziolinguistischer Sicht. Sie arbeitet die soziale und diskursive Konstruiertheit sprachlicher Kategorien heraus und nimmt sprachliche Praktiken in unterschiedlichen sozialen Kontexten in den Blick. Wer erforschen will, wie wir Sprachen erlernen, Sprachen erleben und Sprachen gebrauchen, findet in diesem Band gut erprobte Instrumente zur eigenen Anwendung (Sprachenporträts, linguistic landscapes etc.). Neben Studierenden der Linguistik erhalten auch Personen in Ausbildung zu Lehr- und Sozialberufen wertvolle Hilfestellung für ihre zukünftige Arbeit in unserer multilingualen Gesellschaft.

Brigitta Busch Knihy

Sprachen im Disput

Eine sprachenpolitische Studie zu Medien in multilingualen Gesellschaften

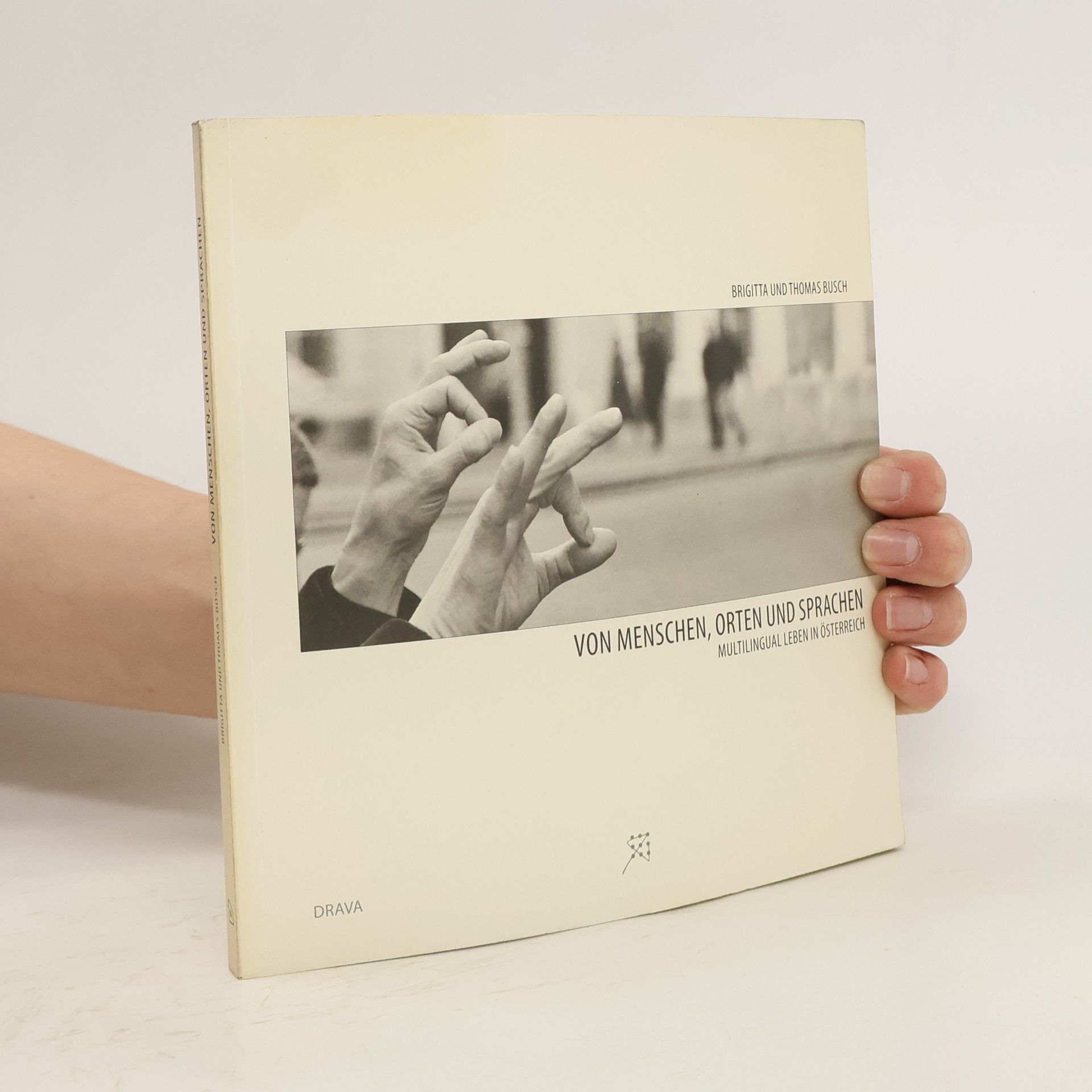

Im ersten Teil des Buches gewähren in Österreich lebende Menschen Einblick, wie sie ihren Lebensalltag in verschiedenen Sprachen bewältigen und gestalten. Sie erzählen, wie sie zu ihren Sprachen gekommen sind, was sie dabei erlebt haben, welche Vorstellungen von der Welt und von sich selbst sie damit verknüpfen. Teil zwei ist der Erkundung von Orten gewidmet – eine städtische Bücherei, eine mehrsprachige Schule, eine sozialmedizinische Einrichtung, ein Freies Radio: öffentliche Räume, in denen Mehrsprachigkeit Platz gegriffen hat, wo sich von der monolingual dominierten Norm abweichende kommunikative und sprachliche Praktiken etablieren. Teil drei spürt einigen in Österreich gesprochenen Sprachen nach: in welchen Ländern sie in unterschiedlichen Varietäten gesprochen werden, welche anderen Sprachen dort präsent sind, welche Verbreitung sie in Österreich haben, aber auch wo man mehr über die Sprachen und ihre Literaturen in Erfahrung bringen kann. In der Art eines Lesebuches vermitteln die Texte, dass die Lebenswelten multilingualer Menschen sehr viel komplexer und heterogener sind, als Begriffe wie ›Muttersprache‹, ›Herkunft‹ oder ›Sprachgemeinschaft‹ es glauben machen. Damit liefert das Buch Anhaltspunkte für eine Sprachenpolitik ›von unten‹, die darauf zielt, die gesellschaftlich vorhandene Vielsprachigkeit zu fördern und nutzbar zu machen.