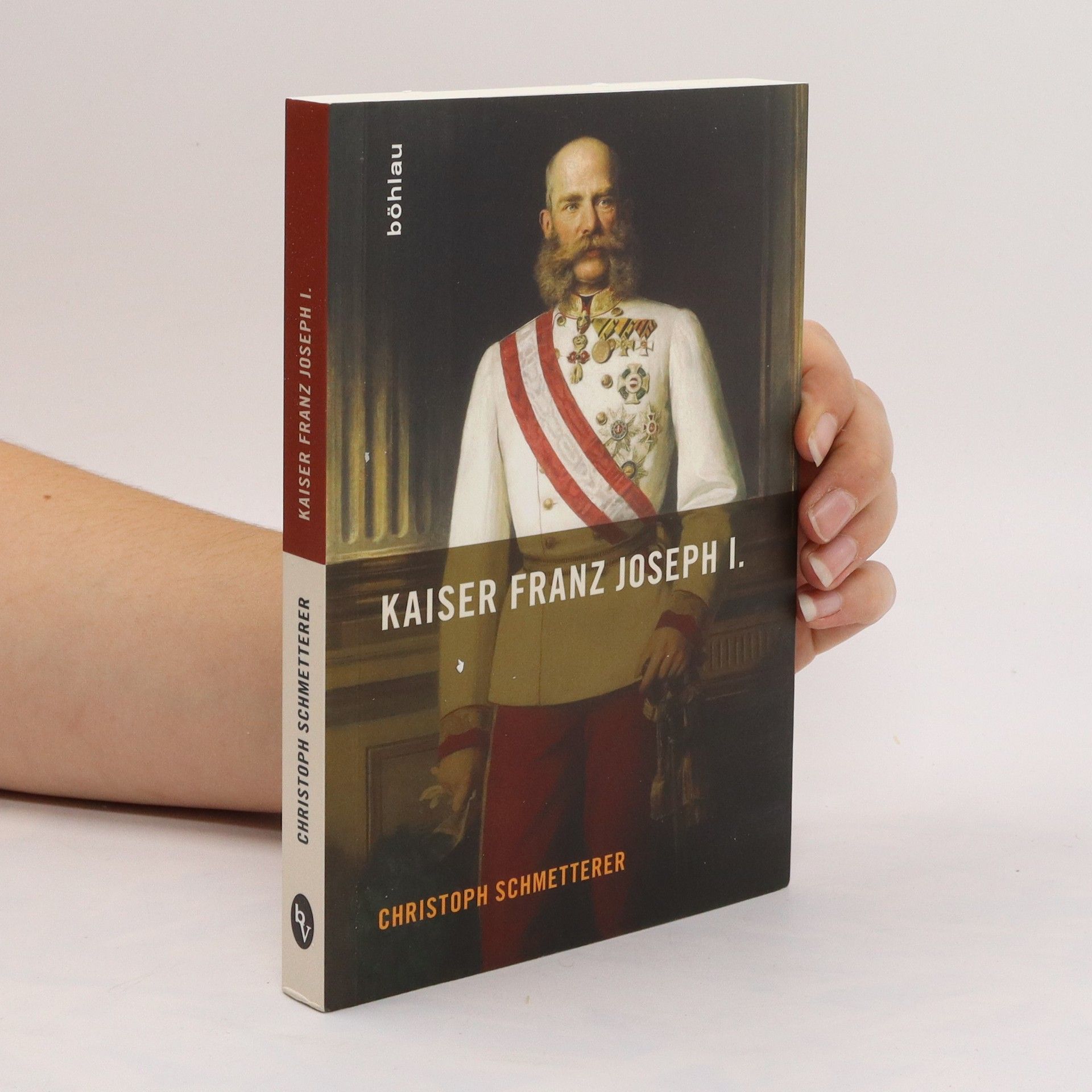

Im November 1916 starb der Kaiser von Österreich Franz Joseph I. im hohen Alter nach nahezu 68-jähriger Regierungszeit. Christoph Schmetterer liefert mit dieser Biographie einen prägnanten Überblick, der die verschiedenen Facetten des langen Lebens und Wirkens des Monarchen informativ und eingängig darstellt. Mitte des 19. Jahrhunderts, zu Beginn der Regierungszeit von Kaiser Franz Joseph I., war Wien noch von Stadtmauern umgeben und die Bauern der Habsburgermonarchie waren mehrheitlich Untertanen adliger Grundherren. Fast sieben Jahrzehnte später starb der Kaiser in einer veränderten Welt: Das allgemeine Männerwahlrecht war eingeführt und das Habsburgerreich befand sich mitten im Ersten Weltkrieg, dessen Ende Franz Joseph nicht mehr erleben sollte. Christoph Schmetterer verwebt die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in der Regierungszeit Kaiser Franz Josephs I. mit dessen Persönlichkeit und Selbstverständnis als Oberhaupt des Hauses Habsburg. Er beleuchtet die Beziehungen des Monarchen zu Familie und Wegbegleitern ebenso wie sein Verhältnis zu Kirche, Kunst und Militär. Diese fundierte Biographie richtet den Blick auf Person und politische Bedeutung und zeichnet das Bild einer wechselvollen Epoche.

Christoph Schmetterer Knihy

Arbeitsbuch Rechtsgeschichte

- 108 stránek

- 4 hodiny čtení

In der Mitte des 19. Jahrhunderts standen das Kaisertum Österreich und die USA politischen Gegensätzen gegenüber: das konservative monarchische Prinzip in Österreich und die demokratische Republik in den USA. Die sklavenhaltenden Südstaaten betrachteten sich als den konservativeren Teil der USA und hofften, bei ihrer Abspaltung von den Nordstaaten 1860/61 auf die Unterstützung konservativer europäischer Mächte. Diese Hoffnung erwies sich jedoch als falsch, da Österreich im amerikanischen Bürgerkrieg strikt neutral blieb und innerhalb dieser Neutralität eindeutig die Nordstaaten favorisierte. Diese Entscheidung war weniger auf den Bürgerkrieg in Nordamerika zurückzuführen als auf die europäische Situation. Österreich lehnte revolutionäre Bewegungen ab, da es selbst 1848/49 durch solche bedroht war. Aus österreichischer Sicht war die Sezession der Südstaaten eine revolutionäre Bewegung gegen die legitime Obrigkeit. Daher unterstützte Österreich den Norden, nicht aus Sympathie für die republikanische Demokratie, sondern aus einem Prinzip heraus. Die Studie untersucht nicht nur die Wahrnehmung des Bürgerkriegs durch die österreichische Diplomatie, sondern analysiert auch detailliert, wie und warum Österreich auf diesen Konflikt reagierte.