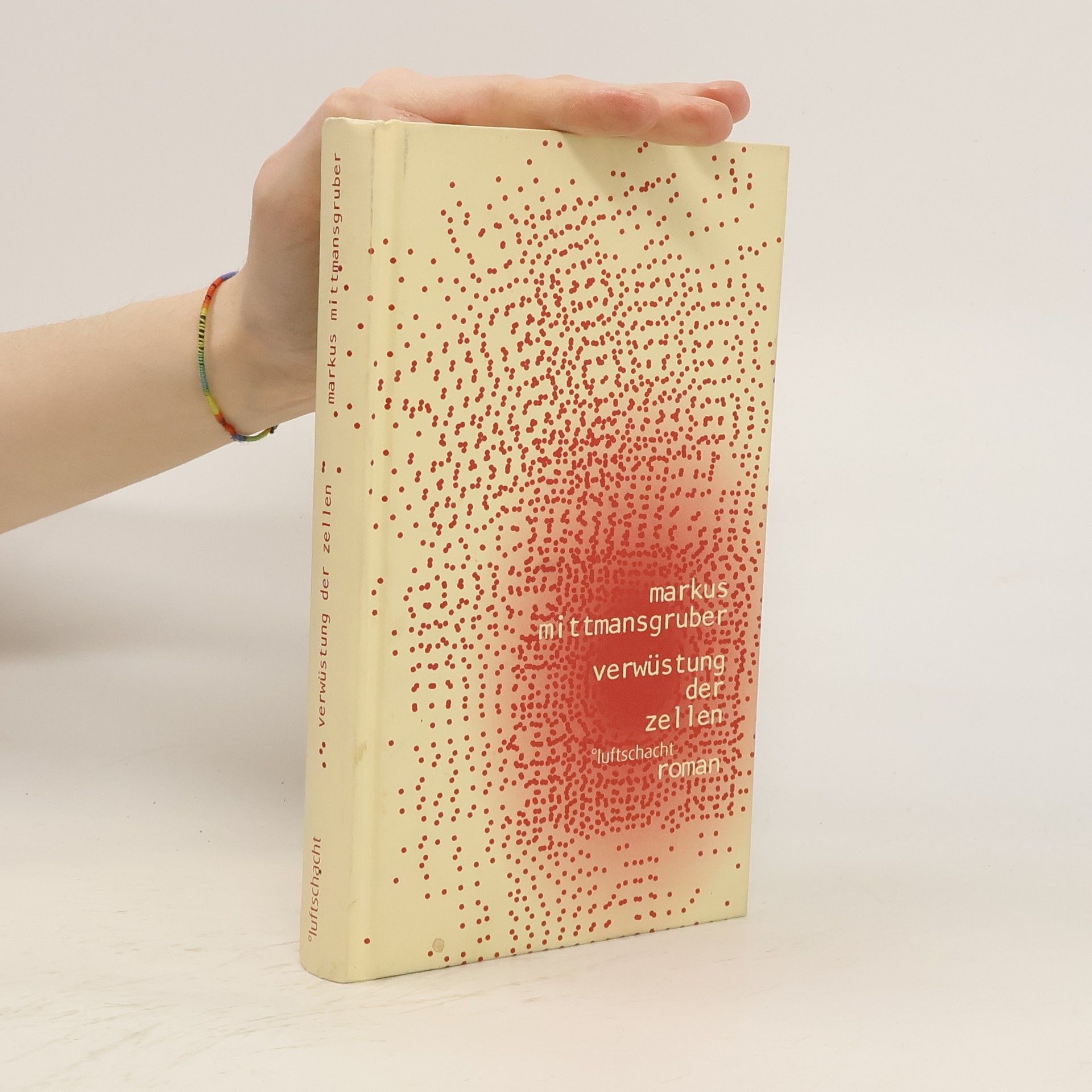

Eine existenzielle Verfallsgeschichte ist immer auch eine körperliche Verfallsgeschichte. In zwei miteinander verknüpften Erzählsträngen berichtet Markus Mittmansgruber in seinem Debütroman Verwüstung der Zellen vom Niedergang einer Familie. Der Vater, gezeichnet von schwerer, degenerativer Krankheit, spricht seinen Nächsten unter Selbstmorddrohung das Recht auf weitere Besuche ab. Während die Mutter dieses Gebot bedingungslos zu akzeptieren scheint und sich zunehmend isoliert, wird der Sohn von Phantomgeräuschen und Angstgefühlen geplagt; er vermutet ein großes, unausgesprochenes Familiengeheimnis und macht sich auf die Suche ... Sprachlich prägnant und ungerührt zeigt Mittmansgruber nicht nur die familiären Verwerfungen der Protagonisten auf, sondern hinterfragt – vor allem durch die Einführung eines Wiedergängers, der als tatsächliche oder metaphorische Figur gelesen werden kann – Brüche und Verödungen in unserer heutigen Gesellschaft.

Markus Mittmansgruber Knihy