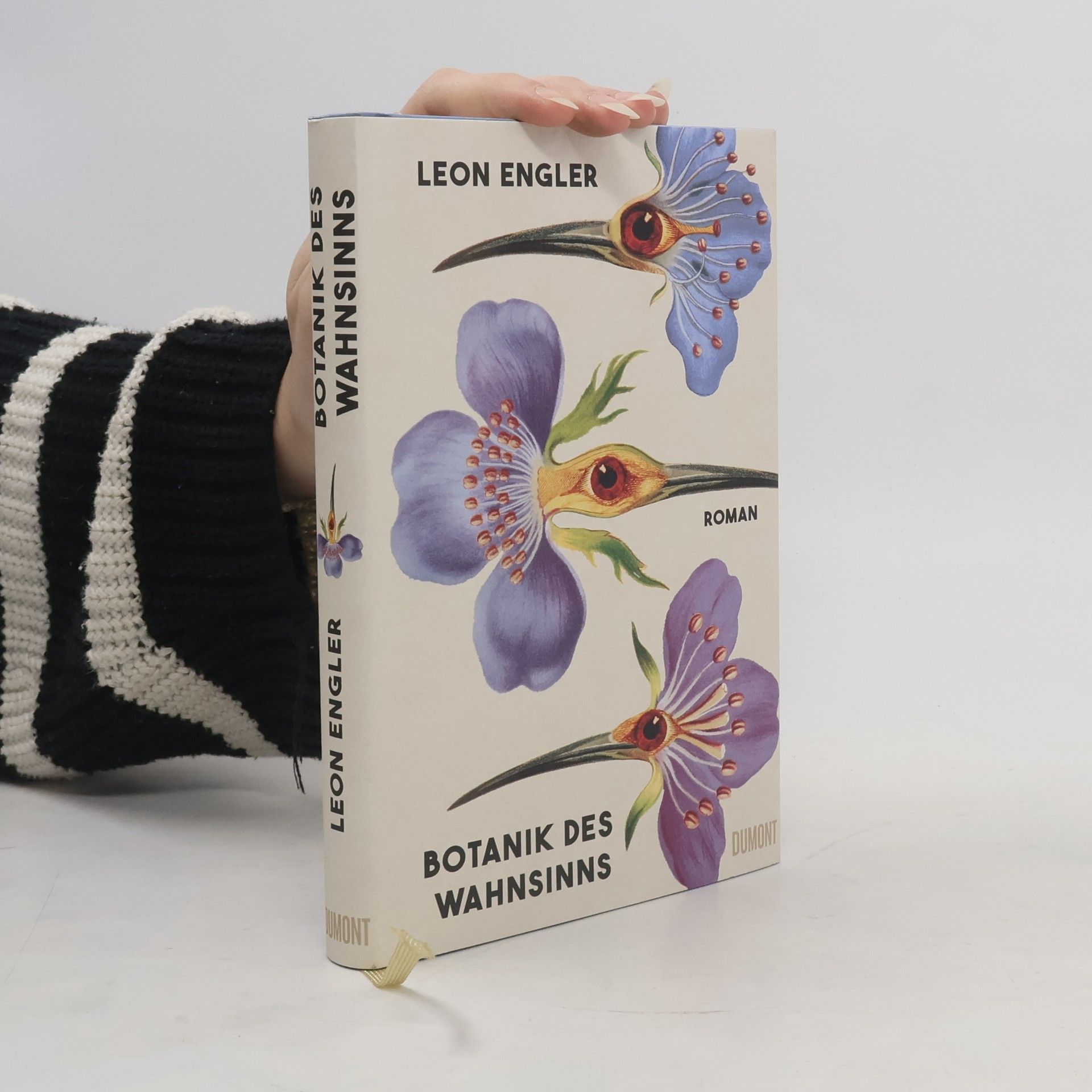

Als bei der Zwangsräumung der Wohnung seiner Mutter durch eine Verwechslung alles von Wert in die Müllverbrennungsanlage wandert, bleibt dem Erzähler wortwörtlich nur der Abfall der eigenen Familiengeschichte. Wie hat es so weit kommen können? Der Erzähler blickt auf die Biografie seiner Familie: ein Stammbaum des Wahnsinns. Die Großmutter bipolar, zwölf Suizidversuche, der Großvater Stammkunde in Steinhof, die Mutter Alkoholikerin, der Vater depressiv. Und er blickt auf seinen eigenen Weg: Eine Kindheit im Münchner Arbeiterviertel. Die frühe Angst, verrückt zu werden. Die Flucht vor der Familie ins entfernte New York. Jahre in Wien mit Freud im Kaffeehaus. Und wie er schließlich doch in der Anstalt landet – als Psychologe. Bei der Arbeit mit den Patienten lernt er, dass ein Mensch immer mehr ist als seine Krankheit, dass Zuhören wichtiger ist als Diagnostizieren. Vor allem aber muss er sich bald die Frage stellen, was das sein soll: ein normaler Mensch.Eine aus dem Ruder gelaufene Familienanamnese? Ein Schelmenroman? Ein Lehrstück in Empathie? Leon Englers Debüt ist all das und mehr, ein zärtlicher Befreiungsschlag, die Geschichte einer Versöhnung.

Leon Engler Knihy