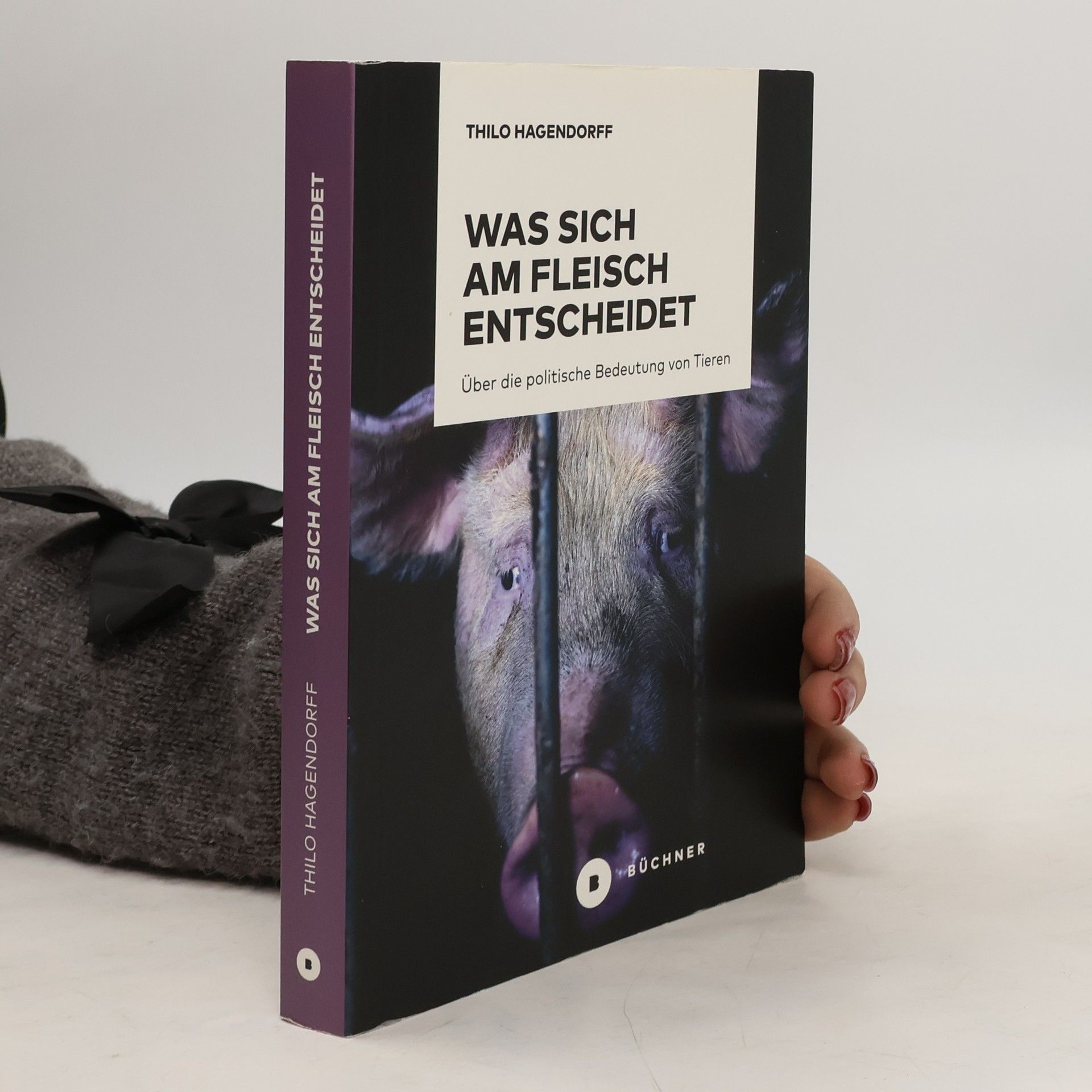

Was sich am Fleisch entscheidet

Über die politische Bedeutung von Tieren

Die Gesellschaft erlebt sich in einem Krisenmodus, ausgelöst durch eine Vielzahl ökologischer, sozialer und politischer Fehlentwicklungen. Was treibt diese an und wie können sie abgewendet werden? Bei der Beantwortung dieser Fragen wendet sich der Sozialwissenschaftler und Ethiker Thilo Hagendorff einem zentralen und dennoch kaum beachteten Aspekt zu: dem menschlichen Verhältnis zu Tieren. Denn gerade die industrielle Nutzung und Tötung von Tieren hat versteckte, aber weitreichende Implikationen für alle der genannten Fehlentwicklungen.Hagendorff zeigt die ideologischen wie psychologischen Mechanismen auf, die nicht nur zur Akzeptanz und Unterstützung von Gewalt gegenüber Tieren, sondern auch gegenüber Menschen führen. Mit Rückgriff auf zahlreiche wissenschaftliche Erkenntnisse macht er deutlich, dass die Abwendung aktueller Krisen untrennbar mit einem veränderten Umgang mit Tieren verknüpft ist. Eine von Frieden und gegenseitigem Respekt geprägte Gesellschaft ist ohne die Beendigung der globalen Tierindustrie nicht denkbar.