Wolfgang Meighörner Knihy

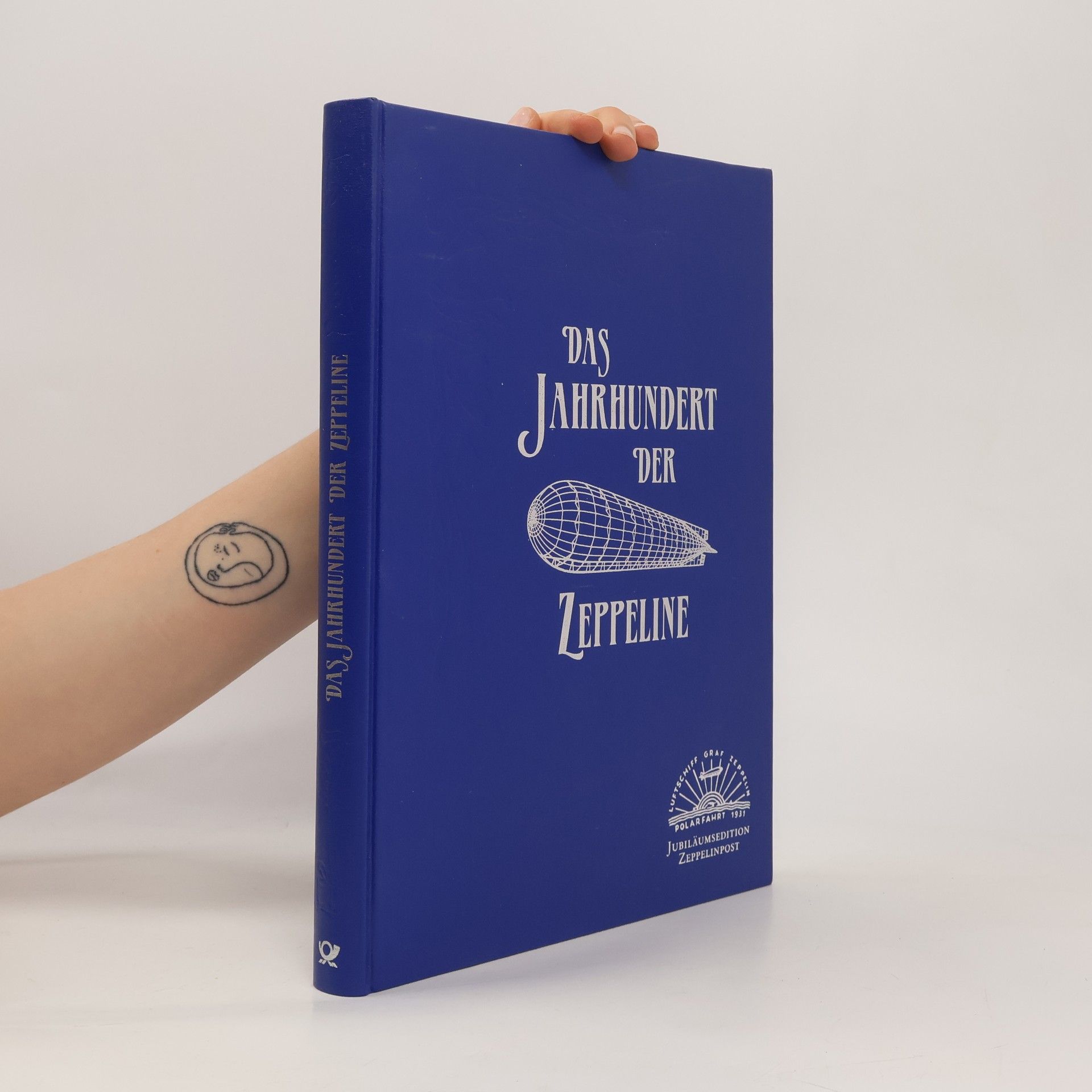

Das Jahrhundert der Zeppeline

Jubiläumsedition Zeppelinpost

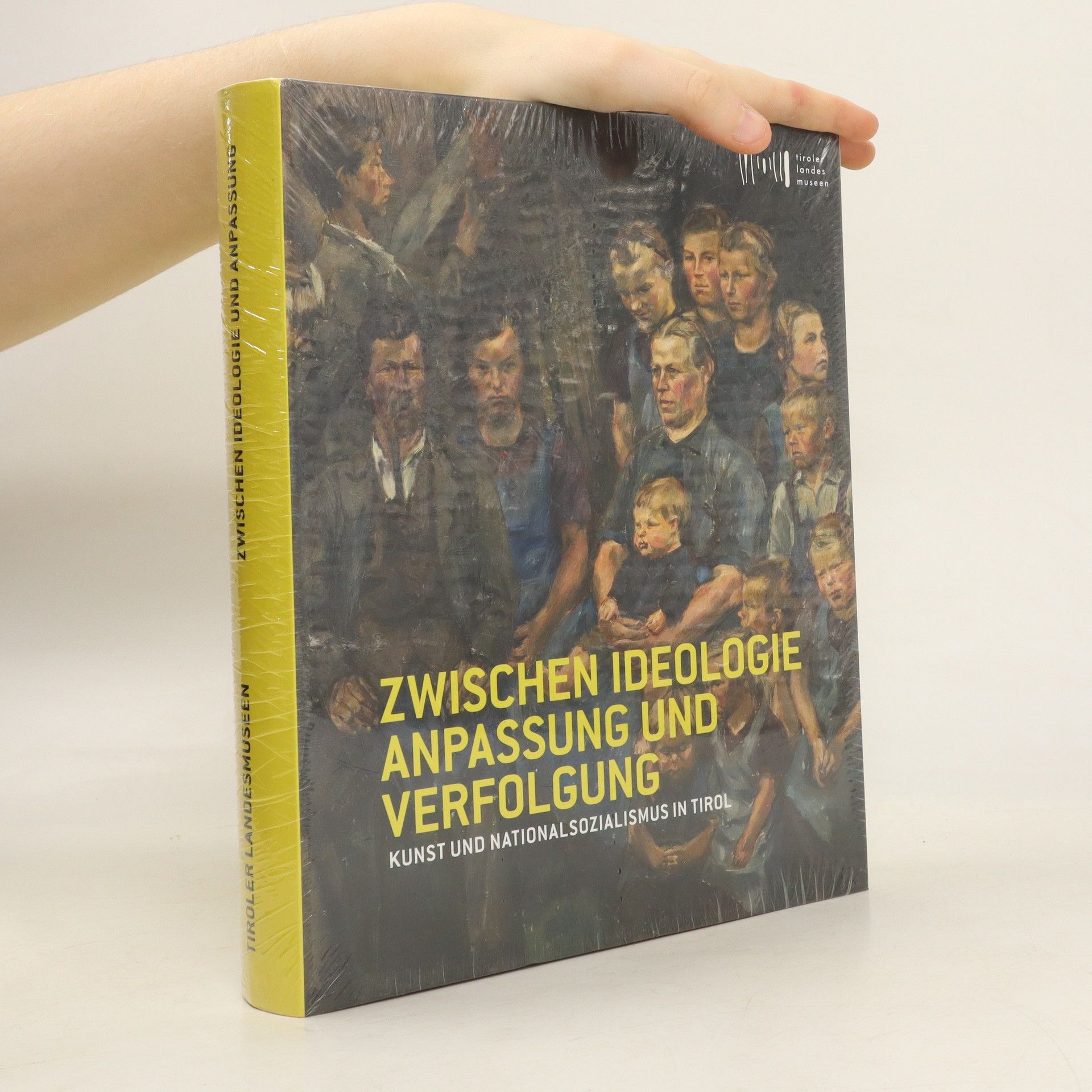

Zwischen Ideologie, Anpassung und Verfolgung

- 440 stránek

- 16 hodin čtení

Die Ausstellung „Zwischen Ideologie, Anpassung und Verfolgung: Kunst und Nationalsozialismus in Tirol“ im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, vom 14. Dezember 2018 bis 7. April 2019, beleuchtet die schwierige Situation für Künstler in Tirol während der NS-Zeit. Mit der Etablierung des Ständestaates und dem zunehmenden Einfluss der Nationalsozialisten sahen sich viele Künstler gezwungen, sich anzupassen oder zurückzuziehen. Einige traten bereits in den frühen 1930er Jahren der NSDAP bei, während andere emigrierten. Die Ausstellung untersucht die Rollen von Künstlern als Mitläufer, Nazi-Künstler, Opfer oder Täter und bietet Einblicke in die Jahre 1938 bis 1945. Sie beginnt mit der Verbindung von Kunst und Ideologie, den Kriegsbildern und der Rolle des Museums in dieser Zeit. Die Präsentation umfasst Malerei, Skulptur, Heimatfotografie und Architektur, einschließlich des Gauhauses. Besonders eindrücklich sind die Zeichnungen von Harald Pickert, die seine Erfahrungen in den Konzentrationslagern Dachau und Mauthausen thematisieren. Zeitgenössische Künstler wie Heimrad Bäcker und Johanna Tinzl sind ebenfalls vertreten. Der Begleitband zur Ausstellung enthält wissenschaftliche Beiträge zu Kulturpolitik, nationalsozialistischer Kunstverwaltung und Bildanalysen, die die komplexe Beziehung zwischen Kunst und Ideologie während dieser dunklen Zeit reflektieren.

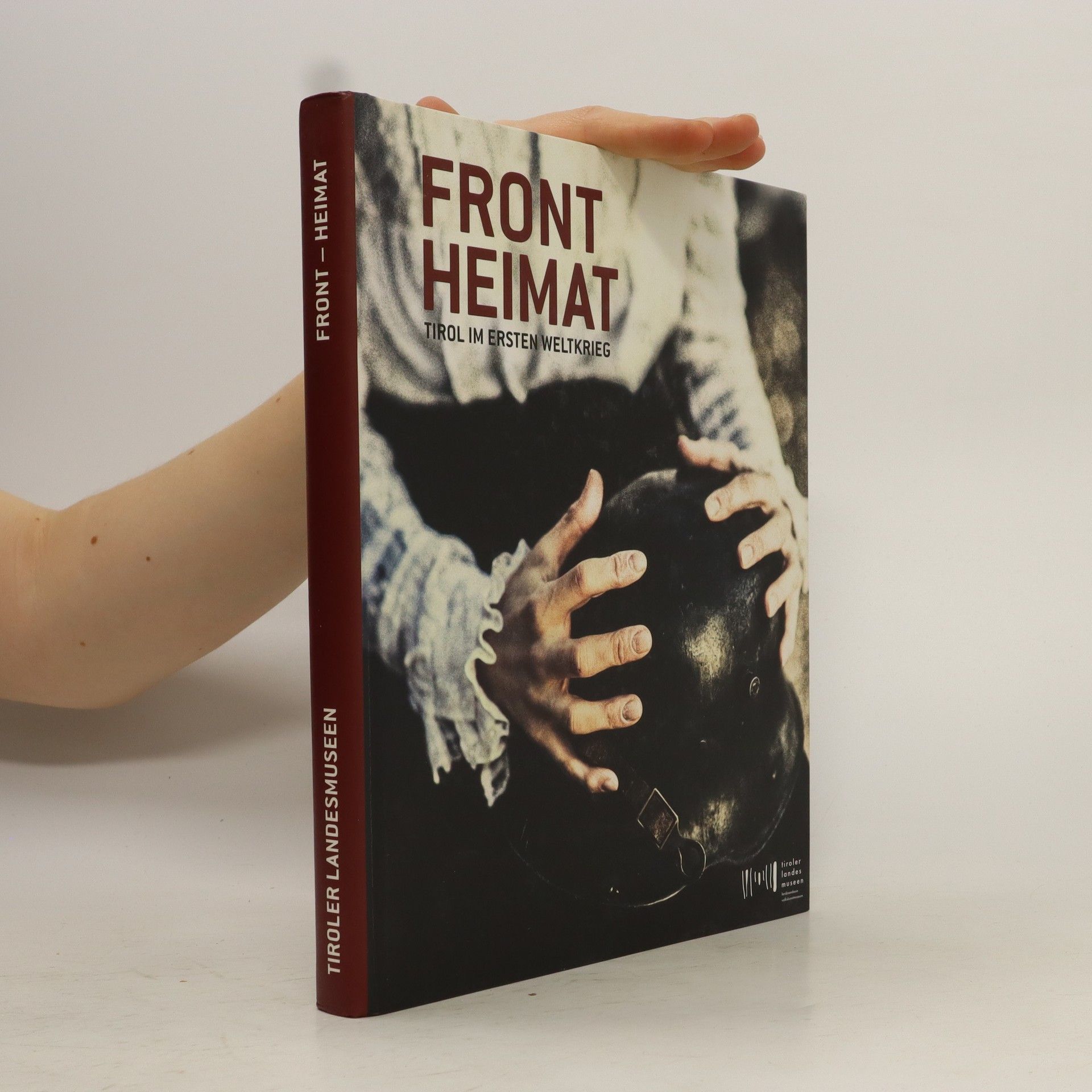

Der vorliegende Band entstand anlässlich der im Ferdinandeum in Innsbruck gezeigten, von Dr. Claudia Sporer-Heis kuratierten Sonderausstellung „Front - Heimat. Tirol im Ersten Weltkrieg“. Im Mai 1915 wurde auch Tirol zum Kriegsschauplatz des Ersten Weltkriegs, wobei der Krieg nicht nur das Leben der Soldaten an der Front, sondern auch der Bevölkerung, zumal der verbliebenen Frauen und Kinder wie Alten im Hinterland prägte. Welche Informationen erhielt man an der Front, welche in der Heimat; wie funktionierte das Postwesen in Kriegszeiten; zu welchen Mitteln griff die Kriegspropaganda; welche Rolle spielten die bildenden Künstler (wie z. B. Albin Egger-Lienz oder Alfons Walde, aber auch Artur Nikodem), welche die Schriftsteller (z. B. Franz Karl Ginzkey), welche die Militärmusikkapellen? Einblick in die Kriegsereignisse an der Front geben Fundstücke, die planvoll - im Rahmen archäologischer Grabungen (z. B. im Ortler-Massiv) - oder zufällig in einst zwischen österreichisch-ungarischen und italienischen Soldaten umkämpften Frontgebieten gefunden werden. Menschlich berührend ist die ausschnittweise Veröffentlichung eines Tagebuches einer in Kriegslazaretten eingesetzten Tiroler Krankenschwester. Die 15 Beträge greifen in der Literatur zum Ersten Weltkrieg z. T. noch nie, bzw. nur am Rande gestellte Fragen auf.

Dreck im Tiroler Volkskunstmuseum

- 175 stránek

- 7 hodin čtení

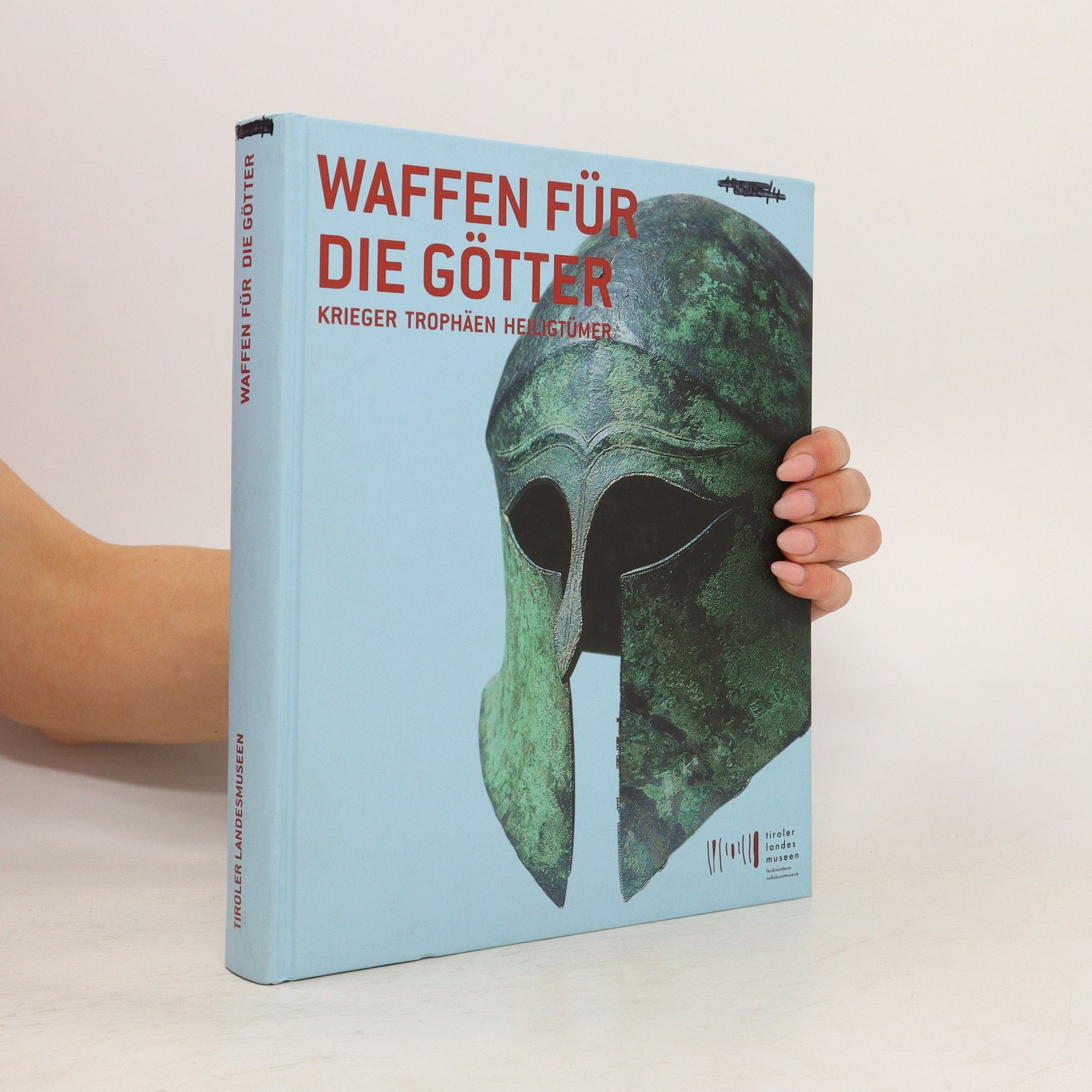

Waffen für die Götter

- 280 stránek

- 10 hodin čtení

WAFFEN FÜR DIE GÖTTER. KRIEGER – TROPHÄEN – HEILIGTÜMER Die Publikation versteht sich als Begleitband zur gleichnamigen Sonderausstellung, die im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum vom 7. Dezember 2012 bis zum 31. März 2013 zu sehen ist. Ihr Konzept wurde vom Kustos der Ur- und Frühgeschichtlichen und Provinzialrömischen Sammlungen, Mag. Wolfgang Sölder, in Kooperation mit dem Institut für Archäologien der Universität Innsbruck, Fachbereich Vor- und Frühgeschichte, und dem Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz erarbeitet. Er zeichnet auch für die Redaktion des Sammelbandes verantwortlich. In 47 Beiträgen renommierter Fachwissenschaftler wird das breite Spektrum der Waffenweihungen von prähistorischer Zeit bis in die Römer- und Völkerwanderungszeit erörtert und dabei einzelne Fundkomplexe vorgestellt. Sie wurden im Vorderen Orient, in Italien und in Mitteleuropa ausgegraben. Der reich bebilderte Band dokumentiert nicht nur einen Großteil der Fundobjekte, die über 60 Leihgeber für die Ausstellung zur Verfügung gestellt haben, sondern bringt darüber hinaus auch wichtige Informationen über Fundorte und Fundumstände und schlägt z. T. neue Interpretationen der überlieferten Artefakte vor. Somit ist er – unabhängig vor der anlassgebenden Ausstellung – eine wesentliche, wissenschaftlichen Ansprüchen genügende, jedoch allgemein verständlich geschriebene Neuerscheinung.

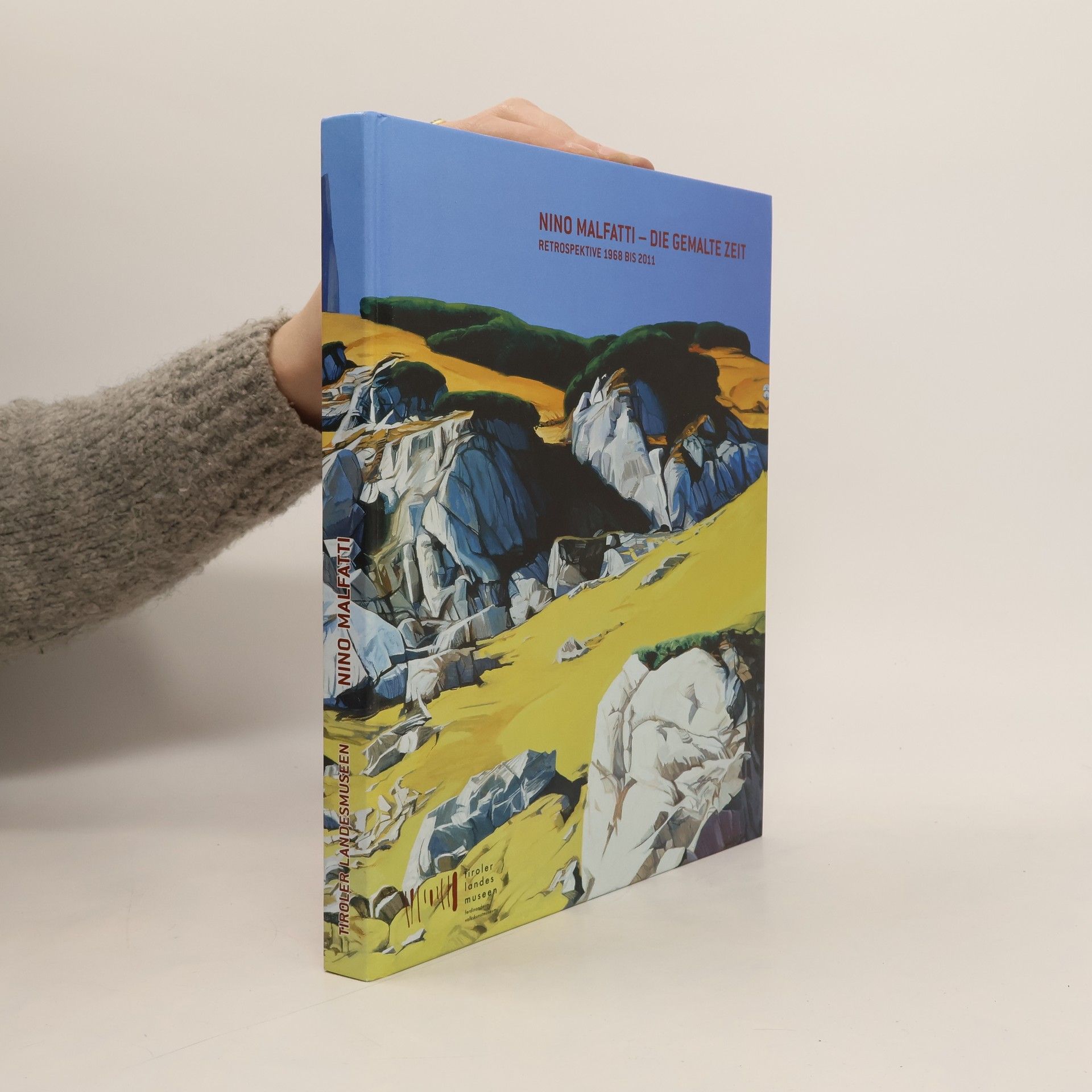

Nino Malfatti - die gemalte Zeit

- 194 stránek

- 7 hodin čtení

Der Band begleitet eine umfassende Retrospektive über den Tiroler Künstler Nino Malfatti im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum. Zu Beginn der 1970er Jahre arbeitet Malfatti mit Realitätsfragmenten und anonymen Bestandteilen der technischen Umwelt, die er zu eigenen architektonischen Gebilden auf der Leinwand zusammenfügt. Fünf Jahre später variiert er alltägliche Objekte wie Wäscheklammern und Gläser in seriellen Kompositionen. Diese Gegenstände, kombiniert mit Naturfragmenten, bieten sowohl reine Malerei als auch kritische Fragestellungen zu gesellschaftlichen Verhaltensweisen. Malfatti überschreitet mit seinen Darstellungen von Alltagsgegenständen die Grenze von Realität und Fiktion und ist 1977 auf der documenta 6 vertreten. Ab etwa 1980 widmet er sich zunehmend Landschaften, in die Maschinenobjekte integriert sind, und schafft skurrile Atmosphären, die humorvoll mit Doppeldeutigkeiten spielen. Seit Mitte der 1980er Jahre sind Berge das ausschließliche Thema seiner Bilder. Obwohl er in Berlin lebt, hält er während seiner Aufenthalte in Tirol zahlreiche Skizzen und Fotografien fest. Diese dienen als Grundlage für seine neu definierten, abstrakten alpine Hochgebirgsformationen. Malfatti erschließt deren malerischen Reichtum und schafft eigengesetzliche, sinnliche Welten. Die Titel seiner Arbeiten spielen eine wesentliche Rolle in der Rezeption, da sie Nähe und Distanz ausbalancieren und oft antithetisch zum Bild eingesetzt wer

Die Broschüre erscheint aus Anlass der Ausstellung „Malen mit Glas und Licht. 150 Jahre Tiroler Glasmalereianstalt“, die im Museum in Zeughaus in Innsbruck vom 25. November 2011 bis zum 18. März 2012 gezeigt wird. Claudia Spporer-Heis, Kustodin der Historischen Sammlungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum, erstellte das Konzept und zeichnet für die Gesamtleitung der Ausstellung verantwortlich. Anlass der Ausstellung ist das Firmenjubiläum der 1861 gegründeten, bis heute in Innsbruck ansässigen, schon seit Generationen von der Familie Mader geleiteten Glasmalereianstalt. Im Lauf ihrer 150jährigen Geschichte wurden hier Glasfenster- und Mosaik-Entwürfe zahlreicher Tiroler Künstler umgesetzt. In Kirchen in ganz Europa, vor allem aber auch in Amerika, wo auch eine eigene Filiale unterhalten wurde, finden sich Fenster, die in Innsbruck entstanden sind. Daneben wurden auch zahlreiche Arbeiten für den profanen Bereich ausgeführt. Die Broschüre vereinigt Aufsätze verschiedener Autorinnen und Autoren (von Historikern, Kunsthistorikern, Denkmalpflegern und Archivaren), die die Geschichte dieses Traditionsunternehmens anhand der verwirklichten und noch existierenden Arbeiten nachzeichnen, aber auch Einblick in das umfangreiche Firmenarchiv geben, in dem sich eine Vielzahl von Entwürfen erhalten hat. Sie demonstrieren zugleich auch den Wandel im Kunstverständnis in den vergangenen eineinhalb Jahrhunderten.

Ordnung muss sein!

- 36 stránek

- 2 hodiny čtení

Messen, Zählen und Rechnen helfen dabei, in zeitlicher, räumlicher und wirtschaftlicher Hinsicht Ordnung in unser alltägliches Leben zu bringen. Funktionierende einheitliche Maß- und Währungssysteme sowie das regelmäßige Messen von Zeit stellen heute Selbstverständlichkeiten dar. Dies war historisch betrachtet nicht immer so. Es wurden – gerade auch in Tirol – bis vor gar nicht so langer Zeit die verschiedensten Maßeinheiten gleichzeitig verwendet. Diue Broschüre erschien anlässlich einer Ausstellung im Museum im Zeughaus in Innsbruck. In den Abbildungen werden Objekte aus den Historischen Sammlungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum gezeigt.