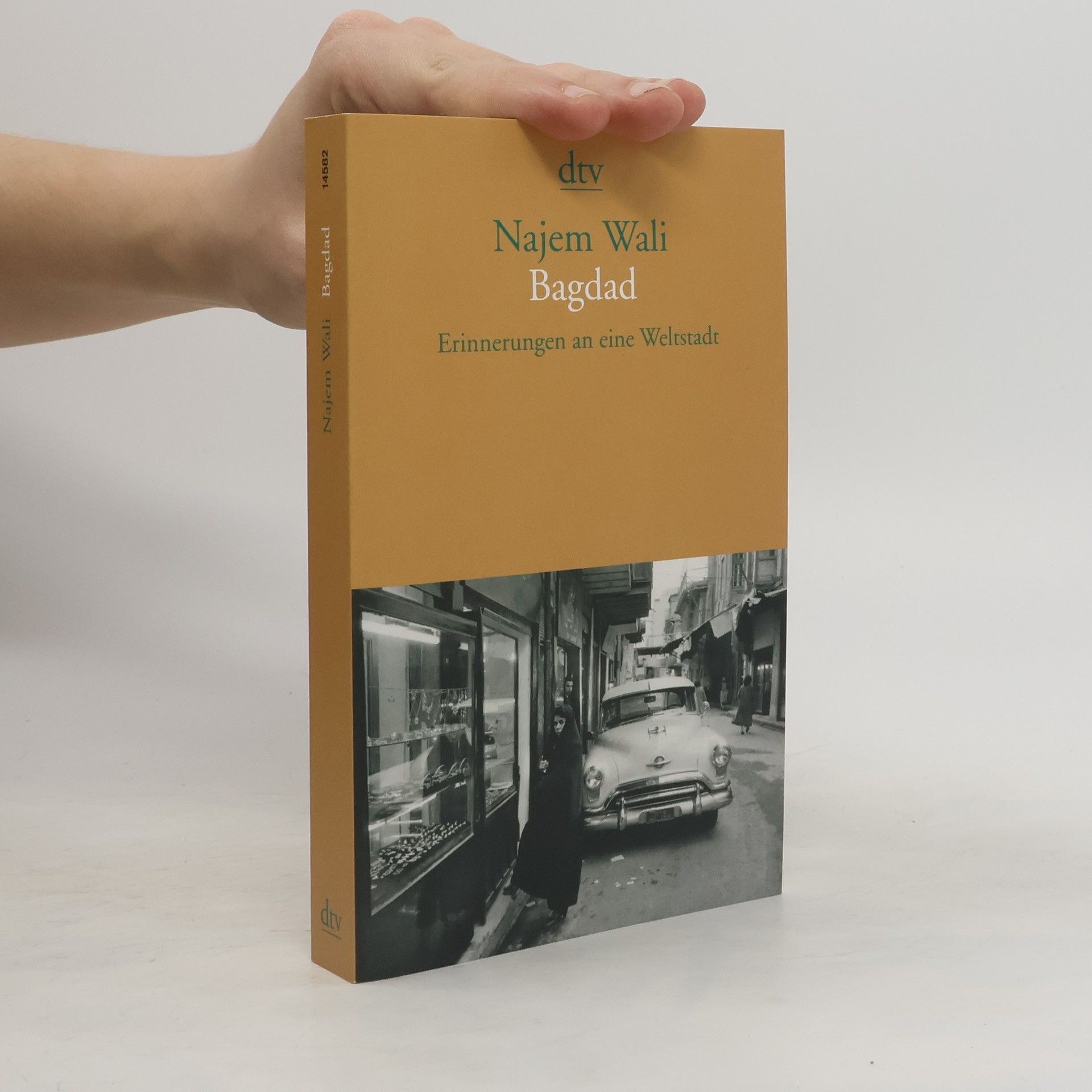

Ein wahres Fundstück. Für den kleinen Najem war das ferne Bagdad ein utopischer Ort, den er sich des Nachts ausmalte. Ein Ort der Träume, von dem sein Vater, der dort als Taxifahrer arbeitete, Geschenke und Geschichten mitbrachte. Er verfällt dem Zauber dieser Metropole, ihrem Charme, ihrem Chic, ihrer Weltoffenheit. Im Februar 1963 wurde Bagdad nach einem Putsch weitgehend zerstört, 1980 verlässt Wali die geliebte Stadt. Eine Liebeserklärung – ein wahres Fundstück.

Najem Wali Knihy

Nenalezeny žádné informace o tomto autorovi pro přepis do češtiny. Tento autor se zdá být převážně známý pro novinářskou práci a cestopisy, nikoli primárně pro literární díla, jak je vyžadováno pro tento úkol..

Die Anthologie thematisiert Freiheit und Exil und versammelt Texte aus den letzten 25 Jahren von Autoren aus vier Kontinenten. Sie beleuchtet die Herausforderungen von Verfolgung und Terror und zeigt den Widerstand der Schriftsteller für Gerechtigkeit und freie Gesellschaften. Die Sammlung dient als Dokument und Mahnmal für die Bedeutung der Literatur.

Soad und das Militär

Roman

Der Behördendolmetscher Nuri Mohsen, Anfang vierzig, wird von einem geheimnisvollen Deutschen auf die Suche nach einem seit den sechziger Jahren verschwundenen Dolch, dem sogenannten »Dolch der Liebe«, geschickt, von dem es heißt, er befinde sich im Besitz einer gerade nach Deutschland geflüchteten Irakerin. Als Nuri Mohsen den Auftrag annimmt, verstrickt er sich mit jedem Schritt tiefer in eine Geschichte, die mehr als sechzig Jahre zurückliegt. Als er schließlich die bezaubernde Amira kennenlernt, überstürzen sich die Ereignisse, bis Nuri sich schließlich als Angeklagter in einem Gerichtssaal wiederfindet. Stadt der Klingen erzählt über drei Generationen von Pioniergeist, Auswanderung, Flucht und Wiederkehr anhand zweier Familien: einer deutschen und einer irakischen. Deren Verflechtung beginnt Anfang der vierziger Jahre, als während des zweiten Weltkriegs ein ehemaliger deutscher Diplomat und ein Offizier der Wehrmacht einem Auftrag erhalten, der sie nach Bagdad führt. Der Roman stellt dabei die Geschichte einer großen Liebe in den Vordergrund und zeigt, wie Unrecht Familien über Generationen verändern kann und wie sehr die Macht des Schicksals selbst einander Unbekannte über Grenzen und Zeiten hinweg verbindet.

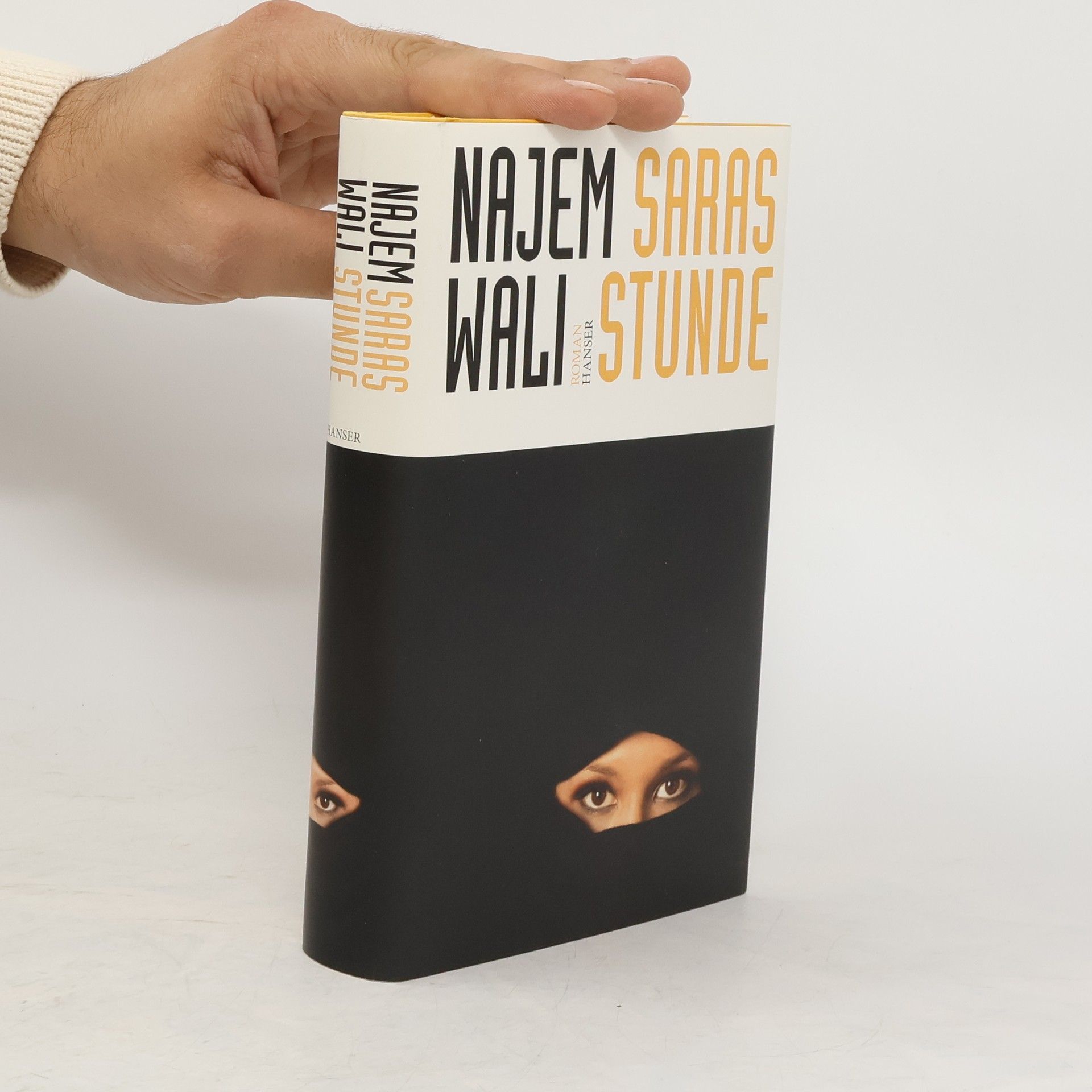

Sara, Anfang zwanzig, steht am Krankenbett ihres Onkels. Scheich Yussuf al-Ahmad ist der Chef der „Behörde für die Verbreitung der Tugendhaftigkeit und der Verhinderung von Lastern“, ein Salafist, der zum Heiligen Krieg aufruft und junge Bräute an Dschihadisten vermittelt. Er hat Saras Leben zerstört – nun ist sie aus der Verbannung in London zurück und sinnt auf Rache. Najem Wali, Autor einer „Prosa von Weltrang“ (taz), erzählt von einer Gesellschaft von Superreichen, die absurder und verdorbener nicht sein könnte. Es ist die Geschichte einer mutigen Frau in Saudi Arabien, die aufbegehrt gegen Scheinheiligkeit und Gewalt und um ihre Freiheit kämpft.

Ein Jahr nach dem Einmarsch der Amerikaner in den Irak wird der Erzähler in Bagdad von einem Unbekannten kontaktiert. Der ehemalige Leutnant der US-Armee war während des zweiten Golfkriegs an der Tötung wehrloser irakischer Soldaten beteiligt. Nun möchte er dem Erzähler ein Heft übergeben, in dem die Träume und Wünsche jener Soldaten verzeichnet sind - er will Buße tun und die Namen der Opfer vor dem Vergessen retten. In seinem neuen großen Roman über Freundschaft, Verrat und Schuld zeigt Najem Wali, wie leicht und blind sich die Geschichte wiederholt - und wie man mit Literatur dagegen ankämpfen kann.

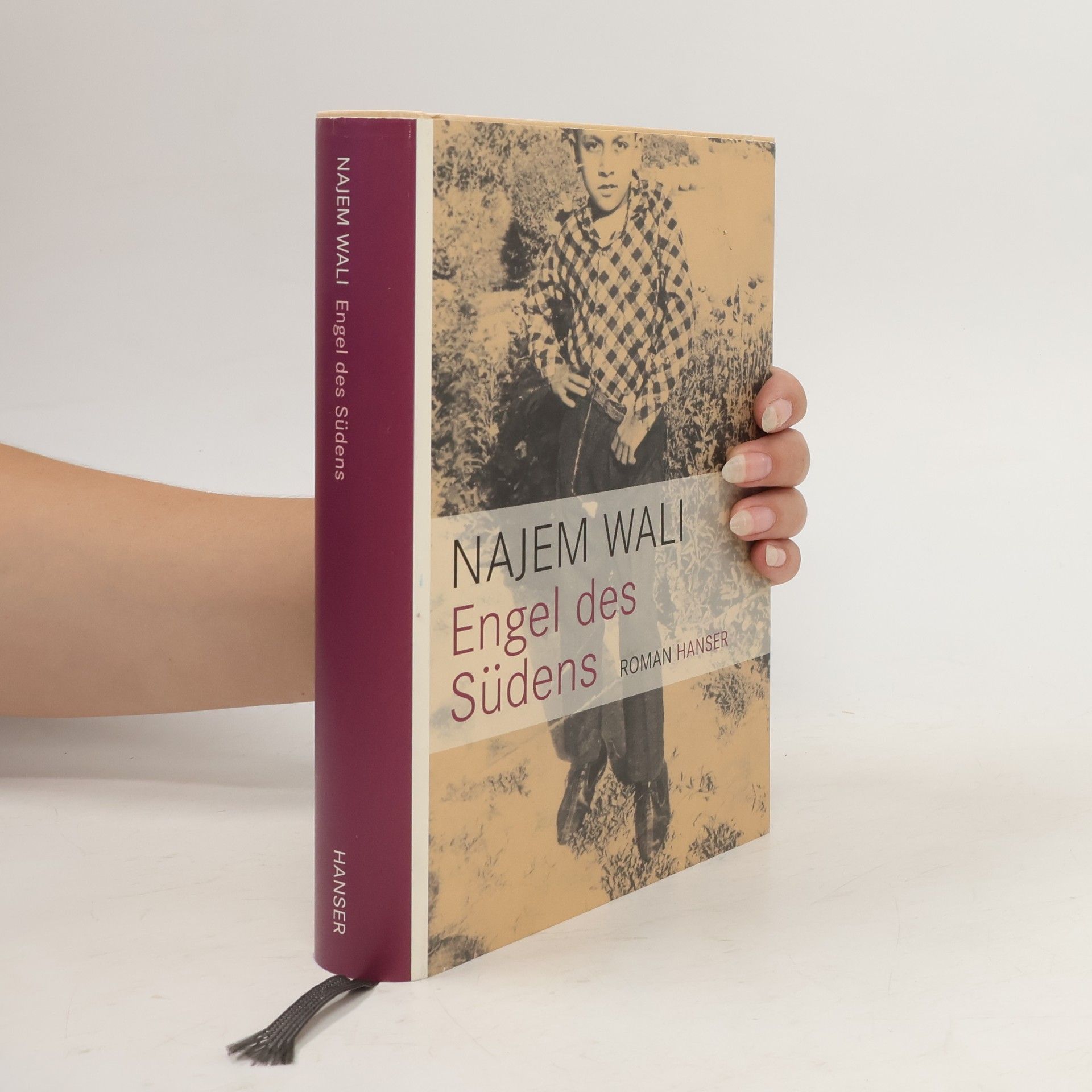

Nach dreiundzwanzig Jahren Exil kehrt Harun in seine Heimatstadt Amaria im Irak zurück. Zwischen den Ruinen, die der Krieg hinterlassen hat, stößt er auf der Suche nach der eigenen Vergangenheit auf eine Inschrift, die er als Kind hinterlassen hat: „Der Engel des Südens“. So nannte er das Idol seiner Jugend, eine Jüdin, die für ihn das goldene Zeitalter verkörpert, als die Ethnien und Religionen noch friedlich zusammenlebten. In dieser und unzähligen anderen Geschichten bringt Najem Walis historisch profunder und märchenhafter Roman die dramatische Vergangenheit aus Krieg, Diktatur, aber auch Sehnsucht und Hoffnung einer einst multikulturellen Stadt ans Licht.

Jussif und Junis sind Brüder. Als Jungen waren sie beide in dasselbe Mädchen verliebt. Weil sie Jussif bevorzugte, gab Junis ihr einen Kuchen mit Nägeln zu essen. Sie starb, aber nicht Junis, sondern Jussif kam ins Gefängnis dafür. Seitdem ist das Verhältnis der Brüder ein Spiel mit Rollen und Masken, aus dem im Krieg tödlicher Ernst wird. Als Junis nach dem Aufstand gegen Saddam Hussein verschwindet, nimmt Jussif seinen Namen an. Viel zu spät erfährt er, dass sein Bruder als Henker gesucht wird. Niemand will Jussif seine Geschichte und seine Unschuld glauben. Ein gefährlicher Kampf um Namen und Identitäten entbrennt, den nur einer der Brüder gewinnen kann. Ein bewegender, dunkler, intensiver Roman über den Irak - märchenhaft, burlesk und voller politischer Anspielungen.

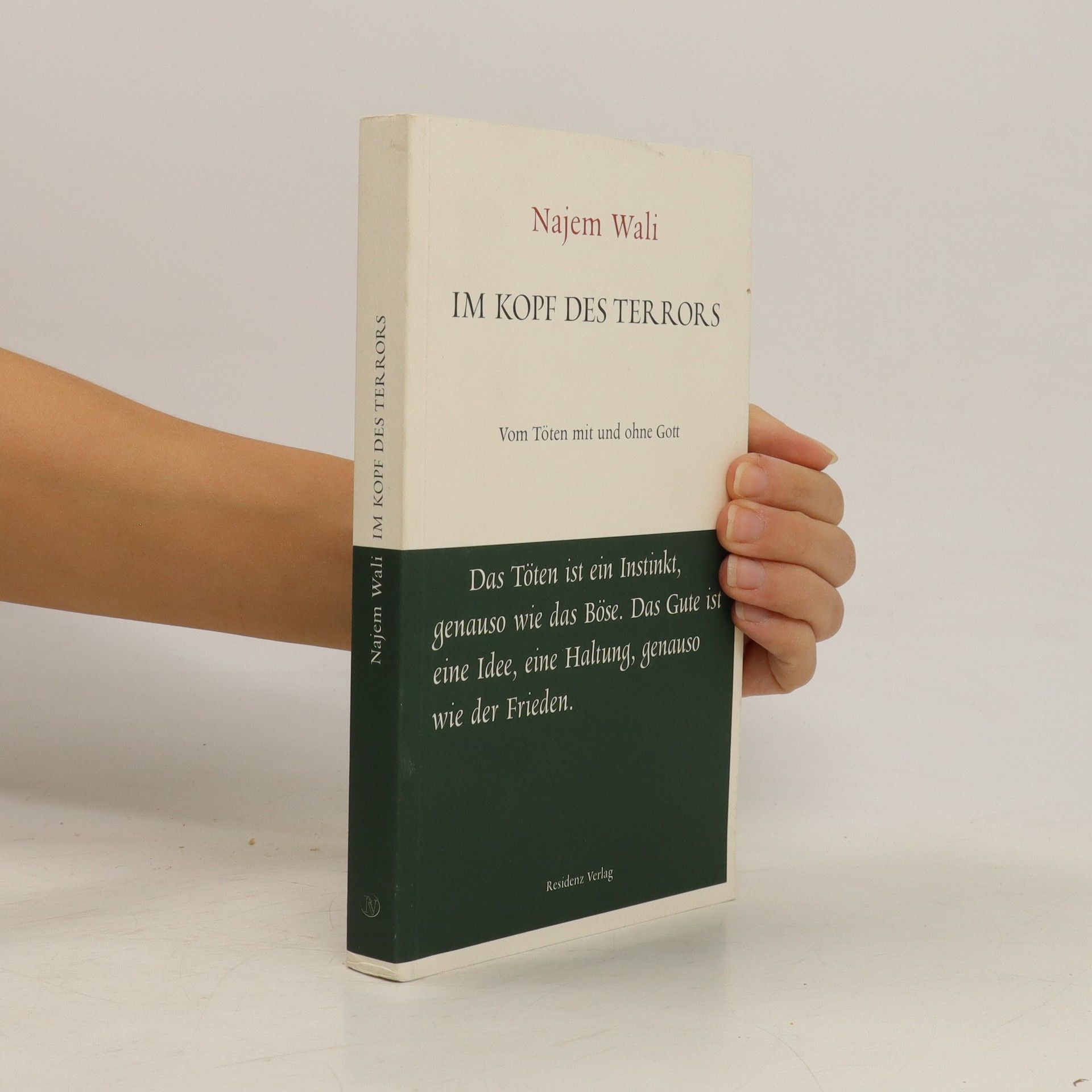

Im Kopf des Terrors

Töten mit und ohne Gott

Wenn Terroristen in Paris in die Menge schießen und Dutzende Menschen ermorden, wenn die Tugendwächter der Französischen Revolution Tausende enthaupten lassen, um „aufklärerische Ideale“ zu verwirklichen, aber auch wenn Dostojewskis „Dämonen“ morden, weil ihr Nihilismus ihnen jedes moralische Empfinden raubt – was geht dann in ihnen vor? Warum machen sich Menschen zu Herren über Leben und Tod – und damit zu Gott? Auch wenn sie sich auf Gott oder ein politisches Ideal berufen, so Walis provokante These, dann gilt in Wahrheit genau das Gegenteil: Was all diese Mörder antreibt, ist die Faszination der Gewalt, das Gefühl absoluter Macht, der Wunsch, tödliche Angst zu verbreiten und das soziale Fundament des Vertrauens zu zerstören.

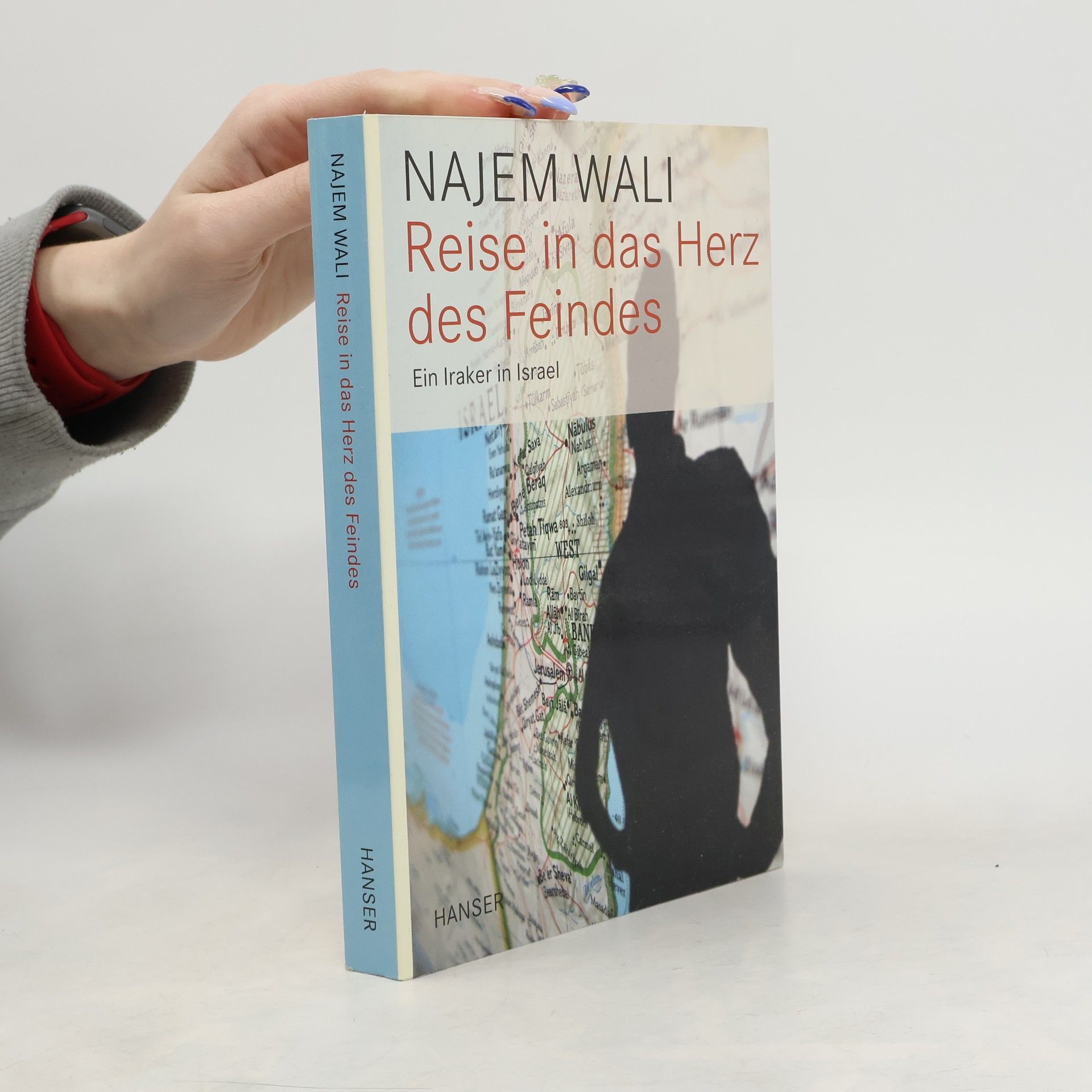

Reise in das Herz des Feindes

- 239 stránek

- 9 hodin čtení

Israel - das ist für seine arabischen Nachbarn der Feind schlechthin. Als ketzerisch gilt, wer andere Ansichten vertritt oder gar ins „Land des Feindes“ reist. Najem Wali wagt es, dieses Tabu zu brechen, und erkundet in einer politisch brisanten Reise die erstaunlichen Gemeinsamkeiten zwischen seinem Heimatland Irak und dem Staat der Juden. Von Jerusalem bis Haifa, von Nazareth bis zum Golan begegnet Wali Dichtern, Intellektuellen und Politikern, aber auch den Menschen auf der Straße. Gemeinsam hoffen sie auf Frieden und Dialog im Nahost-Konflikt. Ein einmaliges Dokument arabischer Selbstkritik und ein beherztes Plädoyer für Demokratie und Frieden.