«Urlaub mit den Eltern. Wir sitzen 5 (!) Stunden vor Abflug am Flughafen, und Mutter verzweifelt, weil sie die Bordkarten auf DIN A3 ausgedruckt hat und denkt, dass wir deshalb nicht mitfliegen dürfen.» So begann André Herrmann, 36, Comedian aus Berlin, die Dokumentation seiner Reise mit seinen Eltern, die binnen kürzester Zeit viral ging. Unter dem Hashtag #UmdE berichtet er acht Tage lang von den Unwegsamkeiten der gemeinsamen Reise und begeisterte damit schnell eine riesige Followerschaft, sodass am Ende täglich über 1 Million Menschen im Internet mitlasen, wie ein Ü60-Pärchen aus Sachsen-Anhalt in der Ferne alles auf den Kopf stellte. Und Reiseleiter André merkte bald, was es bedeutet, wenn man als Sohn im Ausland plötzlich für seine unternehmungslustigen Eltern verantwortlich ist ... «Wenn André Herrmann nicht so unhandlich wäre, würde ich ihn ab jetzt auf jede Reise mitnehmen, um sie zu dokumentieren.» Felix Lobrecht

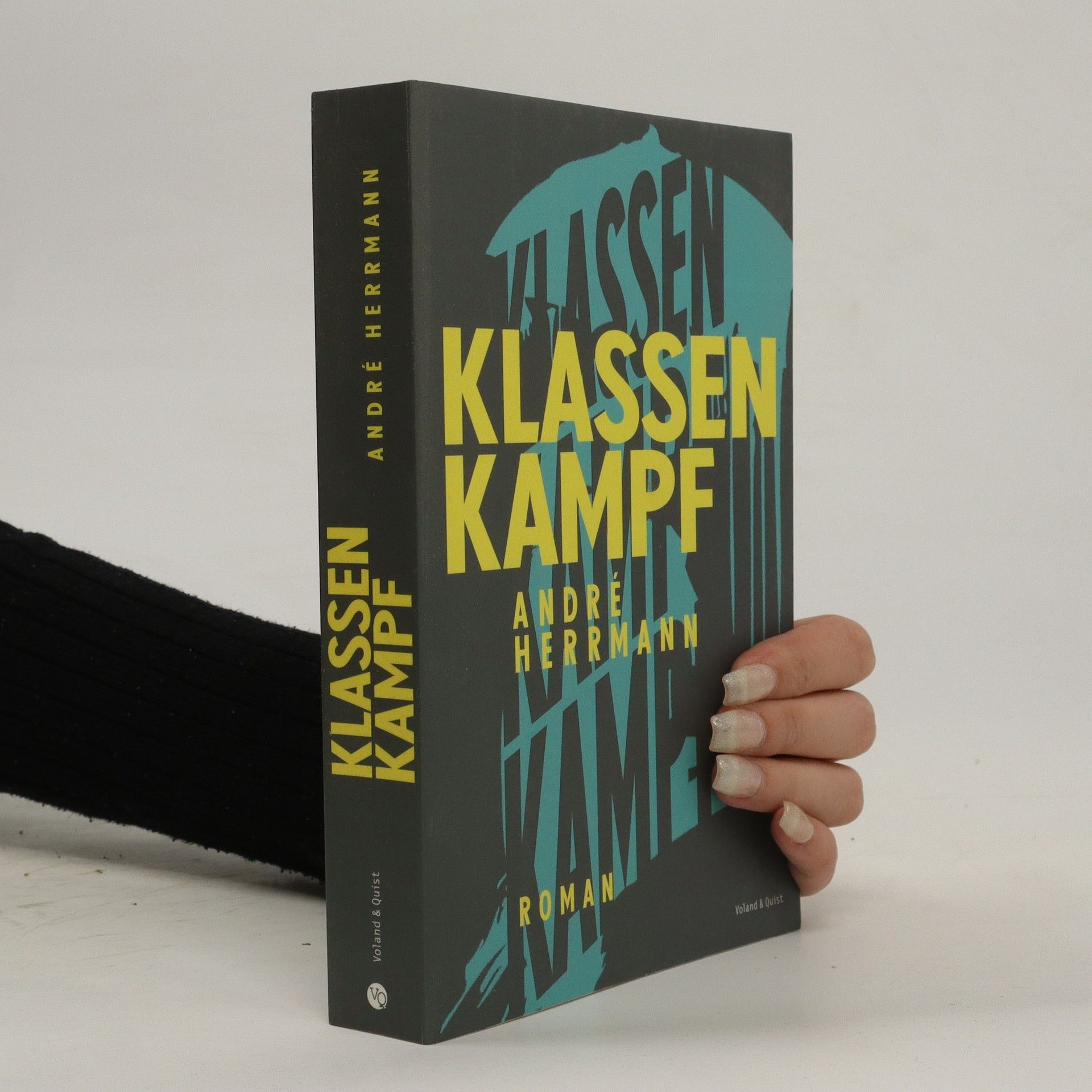

André Herrmann Knihy

Eigentlich hatte André gedacht, endlich den Absprung aus seiner Heimat in der Provinz Sachsen-Anhalts geschafft zu haben. Weg von Klassentreffen, Hochzeiten und Thermomixen. Wären da nicht sein Großvater, der an Demenz erkrankt ist, ins Heim zieht und jeden Tag ein bisschen mehr den Anschluss an die Welt verliert, und sein bester Kumpel Maik, der auf die furchtbar grandiose Idee kommt, André einen Job in der Heimat zu besorgen ...

Eigentlich hatte sich André nach der Schule geschworen, seine Heimatstadt in der ostdeutschen Provinz erst wieder zu besuchen, wenn sie von einem herabstürzenden Meteoriten getroffen wurde. Eigentlich hatte für ihn nach der Schule etwas Großes beginnen sollen. Doch schon als er zum nächsten Weihnachtsfest zurück nach Sachsen-Anhalt fährt und seinen Eltern vom abgebrochenen Studium erzählen muss, merkt er, dass im Leben vieles anders läuft, als man es plant. Ein Roman über die Quarterlife-Crisis, über zehn vergebliche Versuche, nicht zum Klassentreffen zu gehen, und über eine Kleinstadt, in der jeder eine Thunderdome-CD besitzt. Den Roman gibt es auch als von André Herrmann selbst eingelesenes ungekürztes Hörbuch in allen gängigen Online-Shops zum Download.