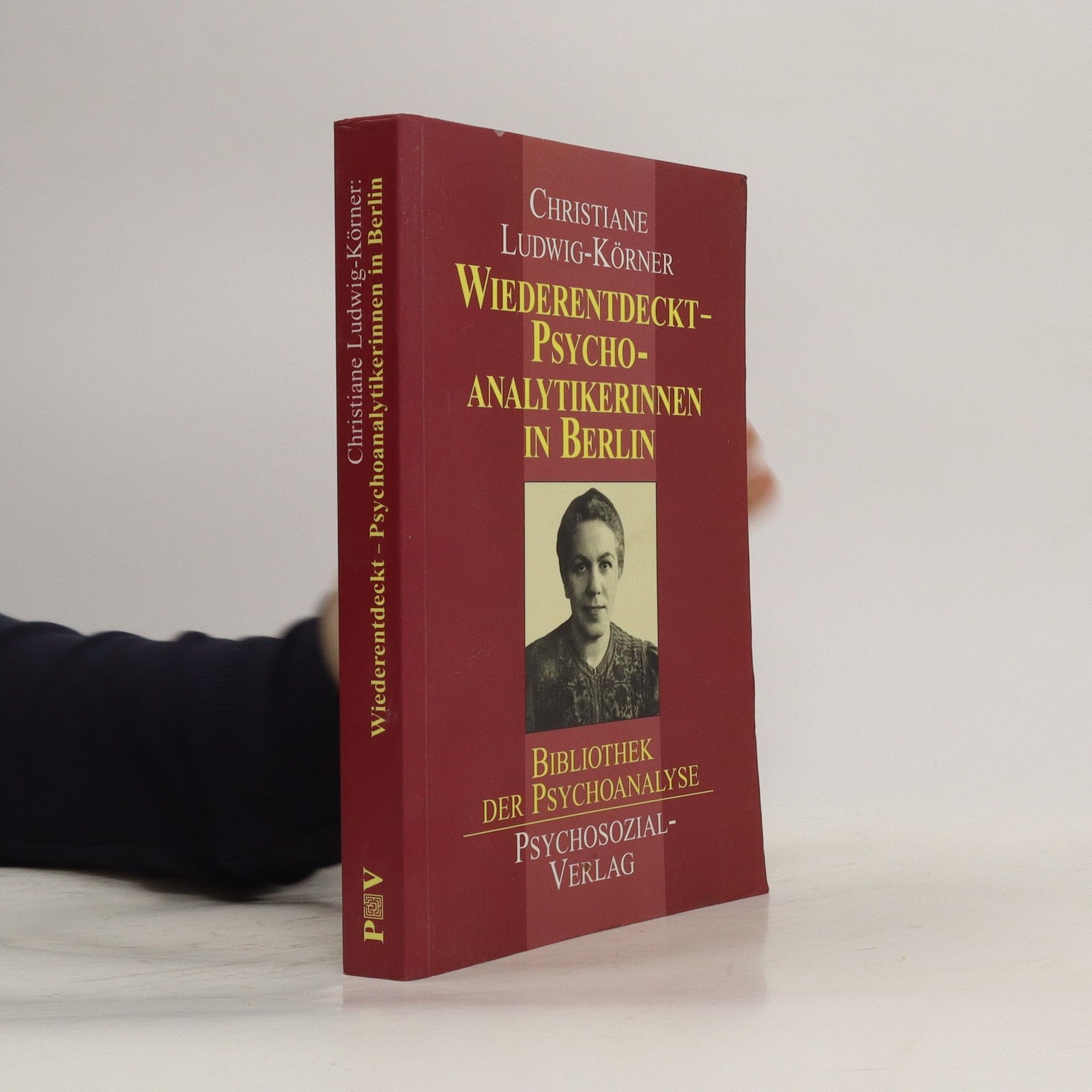

Wiederentdeckt - Psychoanalytikerinnen in Berlin

- 288 stránek

- 11 hodin čtení

Obwohl Frauen bereits zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts Teil der psychoanalytischen Bewegung waren, sind nur wenige von ihnen außerhalb der Fachöffentlichkeit bekannt. Viele gehörten zur Gruppe der „Laienanalytikerinnen“ und waren keine Medizinerinnen. Während Männer in leitenden Positionen und durch Publikationen bekannt wurden, leisteten Frauen die praktische psychoanalytische Arbeit in der Behandlung, Erziehung und Ausbildung jüngerer KollegInnen, wobei ihre Ideen in diese Arbeit einflossen. Die Biografien der vorgestellten Frauen umfassen drei Entwicklungsphasen der Tiefenpsychologie in Berlin: die zwanziger Jahre, die Zeit des Nationalsozialismus und die Zeit nach 1945. Es werden Psychoanalytikerinnen aus verschiedenen Richtungen mit unterschiedlichen Schicksalen vorgestellt. Einige emigrierten nach Hitlers Machtübernahme aufgrund ihrer jüdischen Herkunft oder politischen Überzeugungen, während andere in Deutschland blieben und unter den gegebenen Bedingungen weiterarbeiteten. Insgesamt werden 16 Frauen beschrieben, darunter Freudianerinnen, Neoanalytikerinnen, Jungianerinnen sowie Psychagoginnen und sozialpädagogisch arbeitende Frauen. Die Autorin, Christiane Ludwig-Körner, geb. 1945, ist Psychoanalytikerin und Professorin an der Fachhochschule Potsdam mit Schwerpunkten in Entwicklungs- und Klinischer Psychologie.