Prežihov Voranc Knihy

- Prežihov Voranc

Maiglöckchen

Erzählungen

Kindschaft ist keine Idylle. Naiv, wer glaubte, das Kind sei naiv, kindisch, wer sich ihm so nähert. In Prezihov Voranc‘ elf Kindheitsgeschichten, eindringlich und leise erzählt, erscheinen Kinder nicht als kleine Erwachsene, vielmehr sind sie (noch) ganz Mensch. Erlebnisse und Begebnisse, frühe Müh‘, schroffer Verweis, aber auch Wärme und Zuneigung an den kargen Alpenhängen, auf der Pacht, dem Keuschlerhof, am Rand des Dorfs und auf dem Weg in die Stadt – wahrgenommen im Kindblick. Keine alters (allzu)weise Suche nach der verlorenen Kindschaft, nicht die gesuchte Erinnerung, einfach aufgehobenes Leben. Maiglöckchen – das letzte Buch von Prežihov Voranc.

Wildwüchslinge

Erzählungen

In knappen, bitteren Worten eröffnet der Autor neue Dimensionen der Sprachschöpfung als Widerspiegelung des Lebens von Menschen, die in die Karawankentäler hineingedrängt sind. Fast symbolhaft stehen sie für Leid und Hoffnung eines Volkes, das gevierteilt um seine kulturelle und psychische Identität zu kämpfen hat. Der Autor entfaltet ein Netz mitreißender Erzählungen, die einem die dürre Erde greifbar, den Schweiß fühlbar, den Hunger spürbar und die Gefühle sichtbar machen. Am Beispiel dieser Menschen enthüllt sich dem Leser eine psychologische Widersprüchlichkeit, die eine tiefere Wirklichkeit zutage fördert.

Abschieblinge

Geschichten und Reportagen

Die Brandalm

Roman aus den Umsturztagen

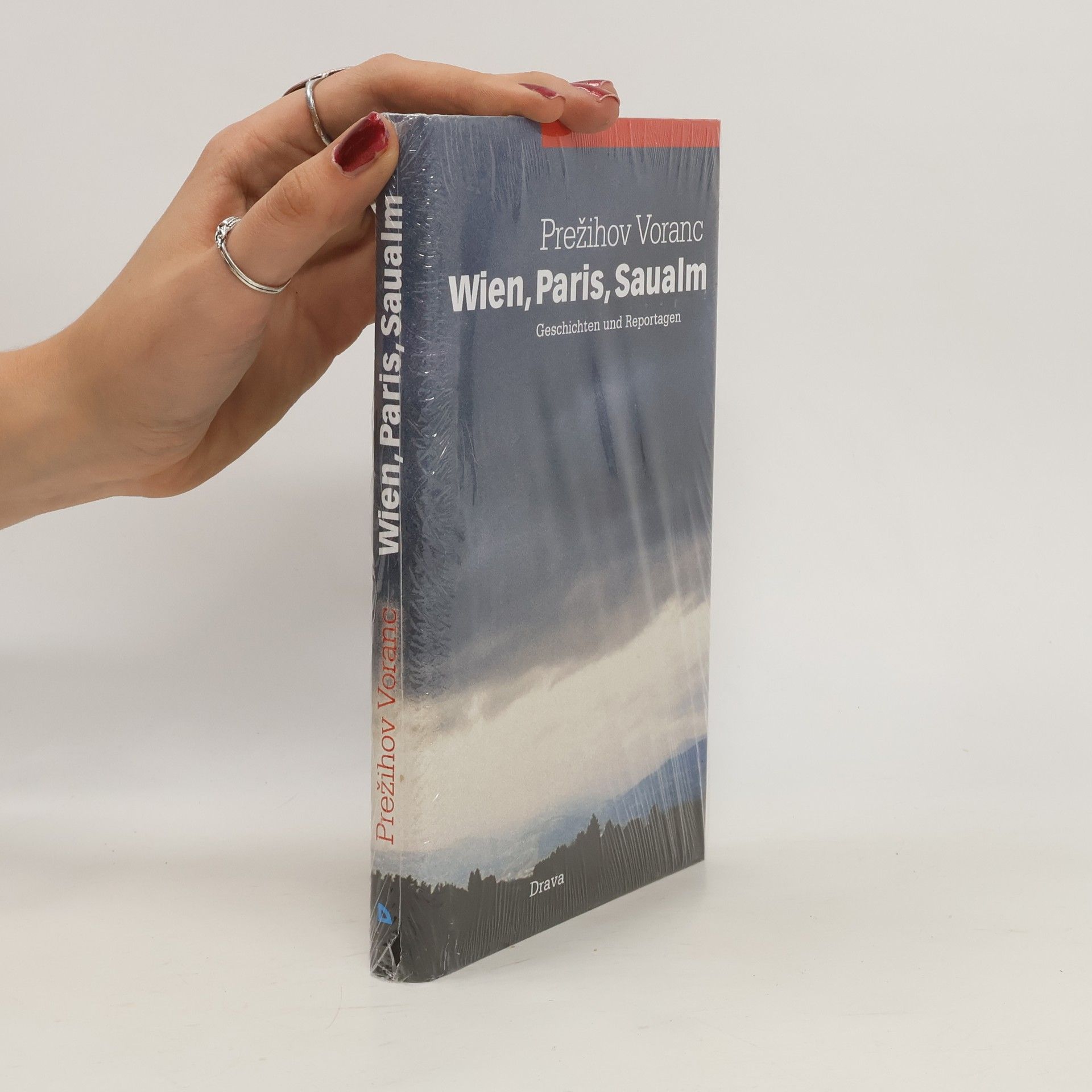

Wien, Paris, Saualm

Geschischten und Reportagen

Die Auswahl versammelt acht Erzählungen und Reportagen von Prežihov Voranc, die von seiner ersten Erzählung aus dem Jahr 1911 bis zu einem Kapitel seines unvollendeten Romans von 1949 reichen. Bereits in seiner sozialkritischen Erzählung Im Winter thematisiert er die entwürdigende Situation der Keuschler und Kleinbauern. In der grotesk-naturalistischen Skizze Sektor 5 schildert er die Sinnlosigkeit des Krieges und stellt Fahnenflucht als einzige Flucht vor. Seine eigene Desertion führt ihn in die Abruzzen, wo auch die Geschichte Das Mädchen mit der Mandoline spielt. Zwischen 1930 und 1939 arbeitete er für das Internationale Rote Kreuz und die Internationale Gewerkschaft in mehreren europäischen Städten und erlebte auch Gefängnisaufenthalte. Diese Erfahrungen fließen in seine Reportagen Wien und Paris ein. Seine Apotheose der Südkärntner Lebenswelt unter dem Kürzel Saualm entstand 1948. Die Kurzgeschichte Das Tal ohne Namen ironisiert die Selbstverliebtheit einer Kultur, die lange im Schatten ihrer Nachbarn stand. Schließlich ist Die Geheime Lesestube das einzige vollendete Kapitel aus dem Romanprojekt Pristrah, das die Selbstkultivierung der slowenischen Bevölkerung seit 1848 behandelt.

Doberdò

- 368 stránek

- 13 hodin čtení

Das umfassendste Werk des Kärntner slowenischen Schriftstellers Prežihov Voranc ist der Antikriegsroman „Doberdo“. Der Ort Doberdob (dt. Doberdo) steht als Synonym für die schlimmsten Gefechte an der Isonzofront im Ersten Weltkrieg. Der Autor beschreibt in den ersten beiden Teilen des Romans seine eigene Erfahrung als österreichisch-ungarischer Soldat an der Front, aber auch die Erfahrungen anderer Soldaten der Habsburgermonarchie, bis zur seiner Desertion. Der dritte und vierte Teil sind den Ereignissen im Hinterland gewidmet.

Grenzsteine

Erzählungen

Geschichten als Grenzsteine gegen kollektive Vergesslichkeit. Nach seiner Heimkehr aus dem KZ Mauthausen schrieb der Schriftsteller Prežihov Voranc kleine Geschichten nieder, die 1946 unter dem vieldeutigen Titel 'Naši mejniki' (Unsere Grenzsteine) erschienen. Eine Sammlung verschiedenartiger Texte – Erlebtes, in Erfahrung Gebrachtes, Bezeugtes, Verschwiegenes – literarisch verdichtet zu Legenden, Exempeln und Parabeln. Angesiedelt sind sie beidseits der Karawanken und der Drau. Sie erzählen von Treibjagden und Geiselerschießungen, von der Angst und vom Mut der Namenlosen, aber auch von Fanatisierung, Opportunismus und Verrat. Und von jener perversen Logik des KZ-Systems, das Opfer und Täter aneinander kettet. Voranc hält fest, was dem Vergessen entrissen, was im Gedächtnis der Überlebenden und der folgenden Generationen festgeschrieben werden soll …