Rudolf Schröder Knihy

1. leden 1943

Wieviel ist ein Unternehmen wert? Wie ermittle ich den „good will“? Was ist mit der Lebensversicherung? – Bewertungsfragen im Zugewinn sind von entscheidender Bedeutung: Es geht ums Geld – Ungenauigkeiten kommen den Beteiligten teuer zu stehen! Ein zuverlässiger Begleiter in diesem mit komplizierten Fragestellungen gespickten Gebiet ist daher unerlässlich!

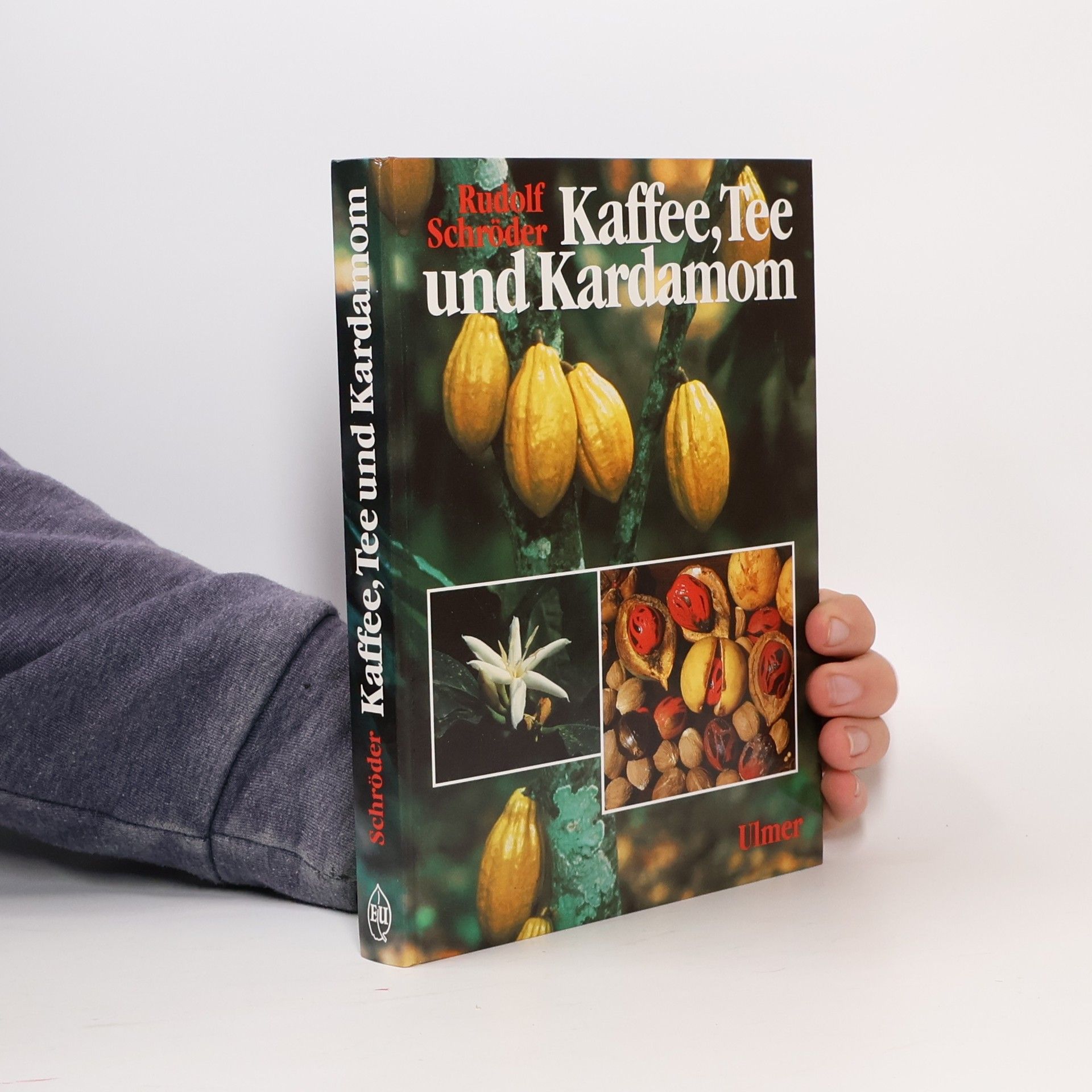

Kaffee, Tee und Kardamom

tropische Genussmittel und Gewürze : Geschichte, Verbreitung, Anbau, Ernte, Aufbereitung

- 264 stránek

- 10 hodin čtení