Insa Härtel Knihy

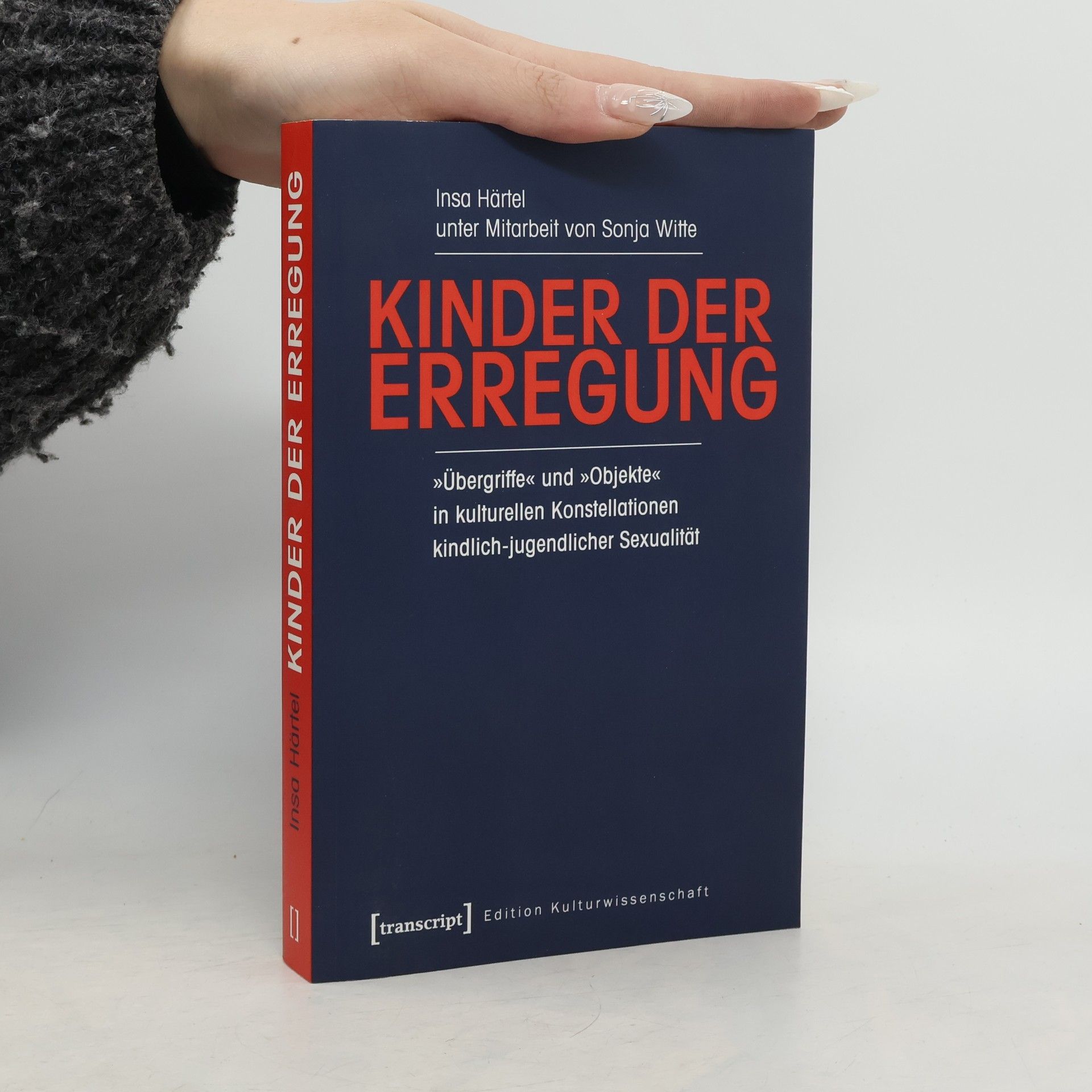

Edition Kulturwissenschaft: Kinder der Erregung

»Übergriffe« und »Objekte« in kulturellen Konstellationen kindlich-jugendlicher Sexualität

- 336 stránek

- 12 hodin čtení

Die derzeitige kulturelle »Erregtheit« um die Figur des Kindes bildet einen Ausgangspunkt dieser kulturwissenschaftlichen Studie. Diese »Erregtheit« erweist sich als Teil gesellschaftlicher Konflikthaftigkeit: Abgewehrtes kehrt in westlichen Bildern bzw. Diskursen kindlich-jugendlicher Sexualität mannigfach wieder. Im Buch werden Materialien aus Kunst und Medien analysiert, die grenzüberschreitende Aspekte von Sexualität thematisieren. In einem breiten Spektrum spielen z. B. Motive von Missbrauch, »sexueller Verwahrlosung«, Unschuldsverlust oder auch Verführtsein eine Rolle. Zugleich lassen die untersuchten Produktionen in der Rezeption selbst nicht in Ruhe - und so stellt sich auch die Frage nach den hier wirksamen »Übergriffen« und Lustgewinnen.

Psychoanalyse ist nicht nur eine klinische Praxis, sondern auch eine Denk- und Forschungsmethode. Von ihr gehen Anstöße für innovative Methoden in den Kultur- und Sozialwissenschaften aus. Wie lassen sich die wechselseitigen Beziehungen zwischen den Forschenden und den beforschten Objekten oder Personen in Untersuchungen berücksichtigen? Psychoanalyse als Erkenntnismethode und Theorie des Subjekts kann hier einen einzigartigen Beitrag leisten: Sie vollzieht nach, wie sich das Subjekt als begehrendes Wesen auf seine Forschungsobjekte bezieht und mit seinen Wünschen, Ängsten und Konflikten auch in die abstraktesten und intellektuellsten Tätigkeiten eindringt. Auf diese Weise kann sie die Verstrickungen des Subjekts erkennbar machen und auch die Grenzen des Erkennbaren aufzeigen.