Stefan Freund Knihy

Antike Konzepte für ein modernes Europa

Die Klassische Philologie und die Zukunft eines Jahrhundertprojekts

Das Projekt Europa hat uns Wohlstand, Frieden und Freizügigkeit gebracht. Doch angesichts von Finanz- und Flüchtlingskrise nehmen die nationalen Egoismen und die Spannungen zwischen Nord und Süd wieder zu. Das Projekt scheint in der Krise. Es ist an der Zeit, wieder auf die gemeinsamen Fundamente zu blicken: Was hält Europa zusammen? Der vorliegende Band stellt die Antike und die Sprachen Latein und Griechisch in den Mittelpunkt. Sie stehen für sehr viel von dem, was Europa in seinem Denken verbindet: die griechische und die römische Kultur, das Christentum und die Welt des Mittelalters, den Humanismus und die Anfänge der modernen Wissenschaften. In Beiträgen aus italienischer und deutscher Perspektive werden die Identität Europas aus seinen Anfängen, die Rezeption der Antike als roter Faden in der europäischen Kultur, die Relevanz des Latein- und Griechischunterrichts sowie die Potentiale der Klassischen Philologie für die Weiterentwicklung des europäischen Gedankens beleuchtet.

Montes Latini

Lateinisches aus dem Bergischen Land

Das Bergische Land hat, wie viele historische Regionen in Europa, eine reiche Geschichte, die sich auch in lateinischen Texten zeigt. Die meisten davon sind bislang freilich nicht übersetzt, viele noch nicht einmal in jüngerer Zeit veröffentlicht worden. Unter dem Titel Montes Latini wird das lateinische Bergische Land hier präsentiert: Es handelt sich um historische Dokumente, Inschriften, Autobiographisches, Gedichte und Briefe. Die zeitliche Spanne reicht von der Gründung des Klosters Altenberg im Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Neben Neuentdeckungen finden sich unter den Verfassern auch bekannte Namen wie der mittelalterliche Zisterzienser Cäsarius von Heisterbach, der Reformator Adolf Clarenbach und Friedrich Engels. Fachleute aus unterschiedlichen Disziplinen haben die Texte ausgewählt, eingeleitet, mit deutschen Übersetzungen und Erklärungen versehen. So bieten sich einem interessierten Leserkreis faszinierende neue Einblicke in Geschichte, Kultur und Literatur gerade auch der traditionellen bergischen Industriezentren Solingen, Remscheid und Wuppertal.

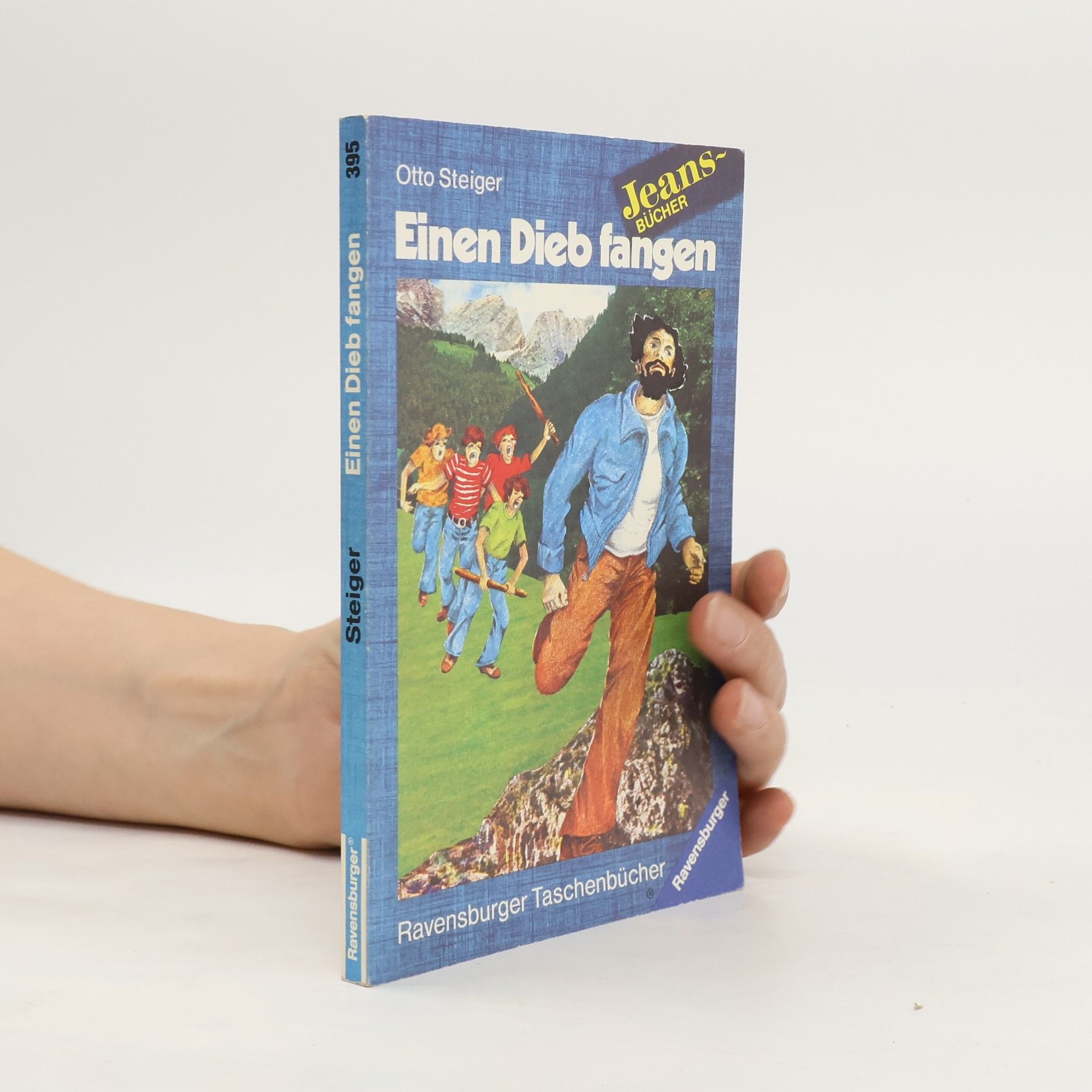

Die Klasse 4e des städtischen Gymnasiums Bern ist auf Klassenfahrt. Es verspricht ein angenehmer Aufenthalt zu warden. Doch plötzlich fehlt das Geld aus der Reisekasse. Die Nachforschungen innerhalb der Klassengemeinschaft verlaufen ergebnislos. Die Polizei wird gerufen. Für sie steht der Täter fest. Eine Jagd mit überraschendem Ende beginnt…