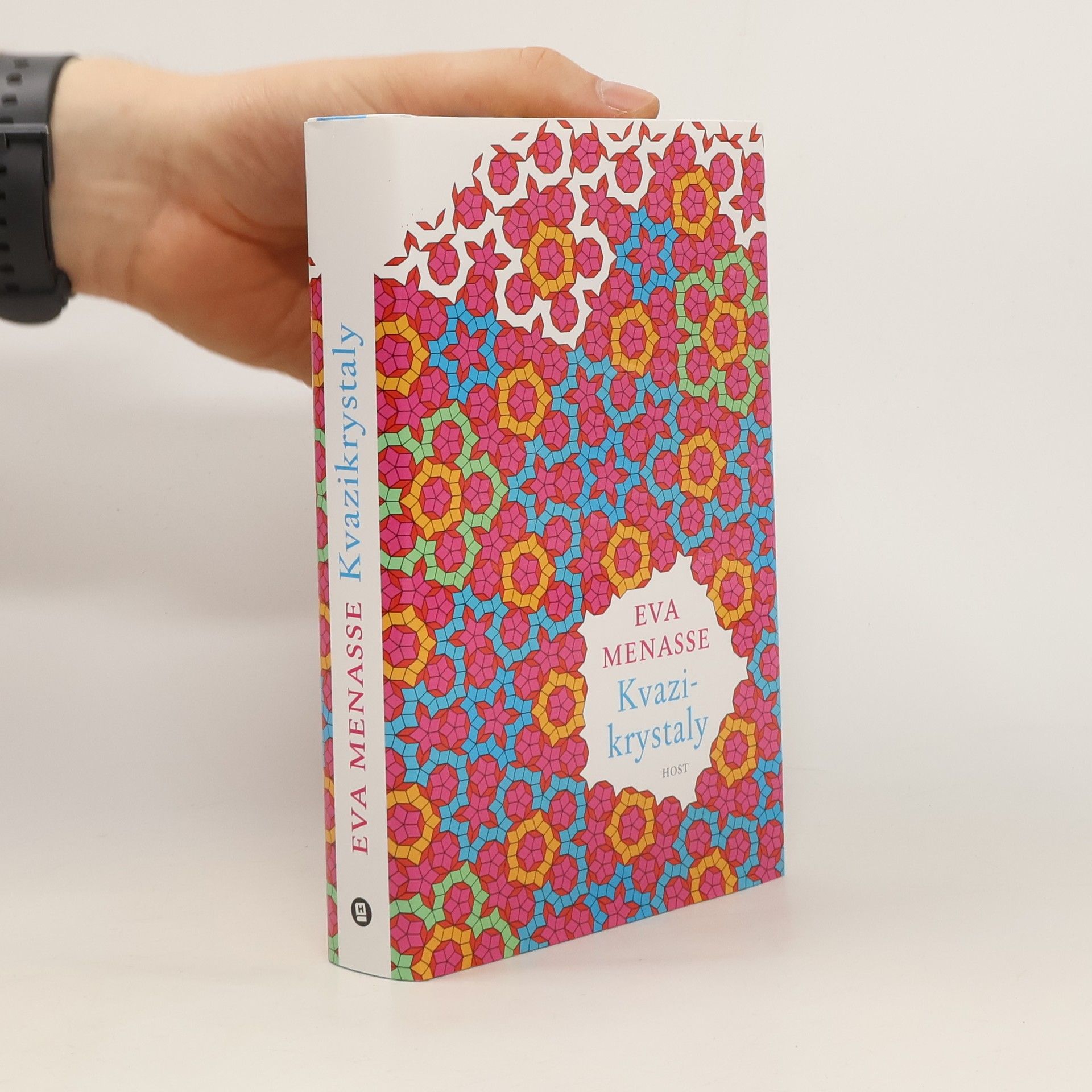

Kvazikrystaly

- 376 stránek

- 14 hodin čtení

Co vlastně víme sami o sobě? A co víme o druhých? Člověk stále zaměňuje vlastní pohled na svět s pohledem ostatních. Život Xany Molinové sledujeme od jejích čtrnácti let, na konci románu je babičkou a naposledy se pokouší vzít do vlastních rukou kormidlo života, který jí ještě zbývá. To, co se v něm odehrálo, sledujeme z různých úhlů pohledu: očima jejího nájemce, který ji nedůvěřivě pozoruje, a přitom má svá vlastní tajemství, nebo člověka, který přežil občanskou válku a zamiloval se do ní, či její nespoutané kamarádky z mládí, kterou Xana po desítkách let najednou nemůže vystát. Z této mozaiky vystupuje odvážný román, který jen jakoby mimochodem staví čtenáře před otázku, v čem spočívá rozdíl mezi naším vnímáním skutečnosti a skutečností samou. Nebojácně a citlivě vyprávěný příběh o pošetilém výletu do Osvětimi, o pracovním dni gynekoložky specializující se na umělé oplodnění nebo o zkouškách odvahy dospívající dívky. Je to energická, poetická, humorná a zneklidňující kniha, jejíž název si autorka vypůjčila z oboru přírodních věd. Teprve nedávno vědci zjistili, že ne všechny krystaly mají pravidelnou strukturu a že existují i takové, jejichž struktura je deformovaná a zdánlivě se jeví jako nepravidelná. Stejné je to i s lidskými životy. Životní cesty jsou spletité a nevypočitatelné a jen z velké dálky je lze spatřit jako celistvý obraz.