Edice Světová náboženství. Studie významného kulturologa o třech obrazech smrti ve starém Egyptě. Drobnější, ale nesmírně poutavá publikace z pera významného egyptologa a historika kultury Jana Assmanna (*1938) se zaměřuje na chápání smrti ve starověkém Egyptě. V přehledném výkladu doplněném četnými literárními i obrazovými doklady zkoumá tři aspekty neboli „obrazy smrti“: smrt jako nepřítel, smrt jako návrat do mateřského lůna a smrt jako tajemství. Další část jeho studie je věnována kulturnímu významu písma a lidské paměti. Assmanův osobitý přístup přitom nemůžeme vnímat bez kontextu, který považuje vědomí naší smrtelnosti za významný „generátor kultury“, téma, s nímž se musí vyrovnat každé lidské společenství. Assmannova studie je doplněna příspěvkem Thomase Macha nazvaným „Smrt a truchlení v kulturologické perspektivě“.

Thomas Macho Knihy

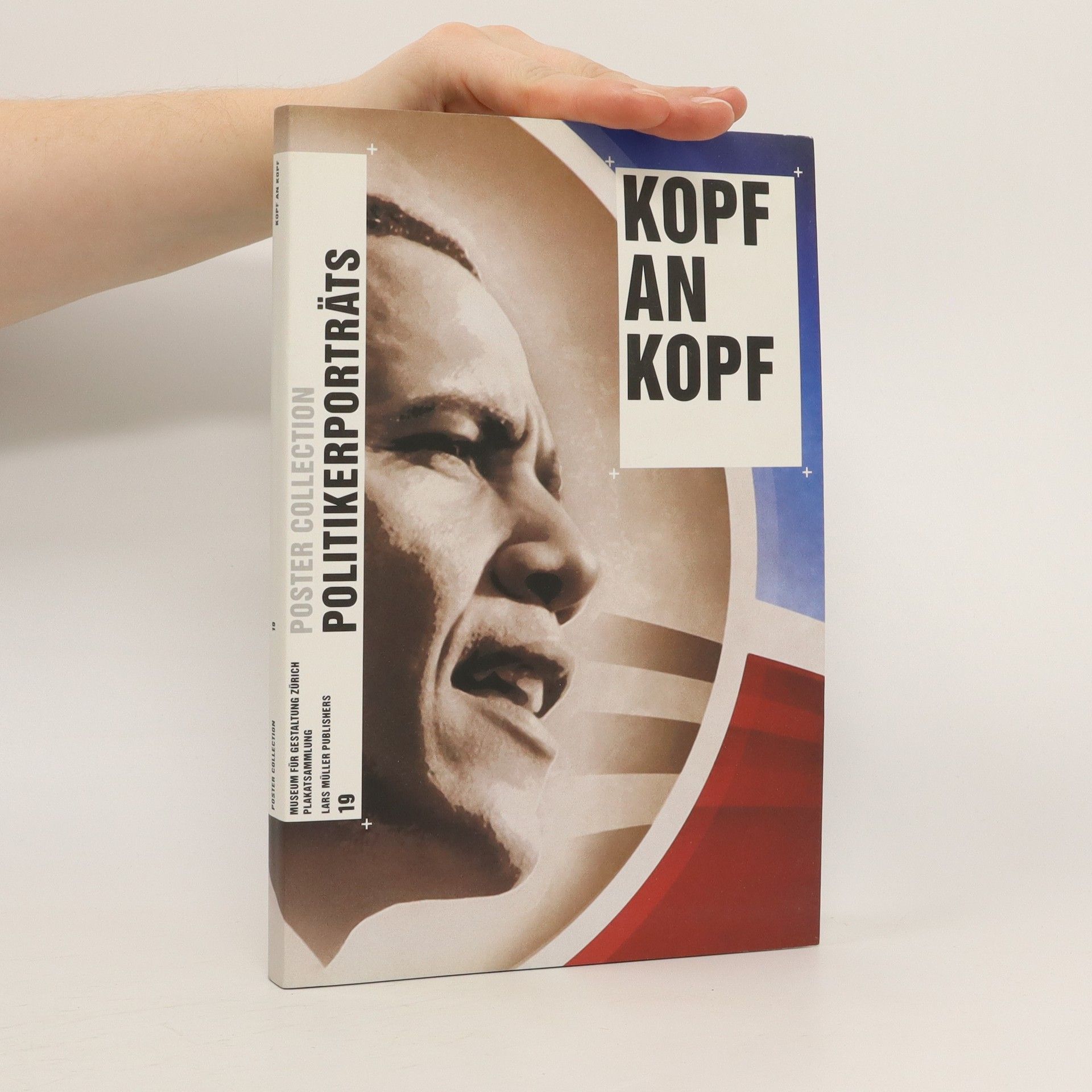

Kopf an Kopf

Politikerporträts

This publication illuminates historical roots, epoch-making election campaigns, recurrent patterns in political public relations, and defining figures such as Lenin, Che Guevara, Arnold Schwarzenegger, and Yulia Tymoshenko.

Das Leben nehmen

Suizid in der Moderne

»Der Selbstmord«, schrieb Walter Benjamin in seinem Passagen-Werk, erscheint »als die Quintessenz der Moderne«. Und in der Tat: Nachdem der Versuch, sich das Leben zu nehmen, über Jahrhunderte als Sünde oder Ausdruck einer psychischen Krankheit betrachtet, in einigen Ländern sogar strafrechtlich sanktioniert wurde, vollzieht sich seit dem 20. Jahrhundert ein tiefgreifender Wandel, der zur Entstehung einer neuen Sterbekultur beigetragen hat. Der eigene Tod gilt immer häufiger als »Projekt«, das vom Individuum selbst zu gestalten und zu verantworten ist. Wer sich das Leben nimmt, will es nicht mehr nur auslöschen, sondern auch ergreifen und ihm neue Bedeutung geben. Thomas Macho erzählt die facettenreiche Geschichte des Suizids in der Moderne und zeichnet dessen Umwertung in den verschiedensten kulturellen Feldern nach: in der Politik (Suizid als Protest und Attentat), im Recht (Entkriminalisierung des Suizids), in der Medizin (Sterbehilfe) sowie in der Philosophie, der Kunst und den Medien. Er geht zurück zu den kulturellen Wurzeln des Suizids, liest Tagebücher, schaut Filme, betrachtet Kunstwerke, studiert reale Fallgeschichten und zeigt insbesondere, welche Resonanzeffekte sich zwischen den unterschiedlichen Freitodmotiven ergeben. Seine Diagnose: Wir leben in zunehmend suizidfaszinierten Zeiten.

Vorbilder

- 477 stránek

- 17 hodin čtení

»Was tun Sie, wenn Sie einen Menschen lieben?«, wird Herr Keuner gefragt. Brecht lässt ihn antworten: »Ich mache einen Entwurf von ihm, und sorge, dass er ihm ähnlich wird«, natürlich nicht der Entwurf, sondern der Mensch. Vorbilder sind Puppen, Masken, Modelle; sie sind Götter, Stars, Prominente, und sie überzeugen ihr Publikum als Maßstäbe, Phantasmen, Ideale. Vorbilder verkörpern, was zur Wirklichkeit treibt. In ihnen manifestiert sich ein unbedingter Wille zur Realität. Auch wenn diese Realität im eigenen Tod gipfelt.

Was sind Rituale? Sie erscheinen uns als Unterbrechungen der gewöhnlichen, geregelten Zeit – und folgen doch zugleich ihren eigenen Regeln. Sie verfügen über das Unverfügbare: Geburt und Tod, Übergänge und Offenbarungen. Sie stellen den Himmel auf den Kopf, das alte System der zyklischen Zeitrechnung. Sie erinnern durch Wiederholungen, werden an Grenzen und Schwellen veranstaltet. Rituale sind älter als Religionen; vielleicht haben sie darum noch alle Säkularisierungsprozesse überlebt. Der erste Teil des Buchs entwickelt eine allgemeine Theorie des Rituals. Der zweite Teil beschäftigt sich mit einigen Beispielen aus der europäischen Kulturgeschichte: von der griechischen Antike bis zu den modernen Nationalfeiertagen, vom Weihnachtsfest bis zur Feier von Geburts- und Namenstagen, von den mythischen Bildern der Zeit bis zu den liturgischen Theatermaschinen in Renaissance und Barock.

Thomas Macho, geboren 1952, war von 1993 bis 2016 Professor für Kulturgeschichte an der Humboldt-Universität Berlin. Gegenwärtig leitet er das Internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften (IFK) in Wien.

Kein anderes Tier wird häufiger verspeist, und auch sprachlich werden das Schwein, die Sau und das Ferkel oft und gern in den Mund genommen: Als Ausdruck unverdienten Glücks und fehlender Manieren, als Schimpfwort für Zeitgenossen und das kapitalistische System. Das Schwein ist auch metaphorisch ein Allesfresser, Symbol religiöser Unreinheit und sexueller Lust, besonderer Sparsamkeit und bodenloser Dummheit. Dabei zeigt sich vor allem, wie nah uns das Schwein ist - auch physiologisch. Neuesten Forschungen zufolge steht die Transplantation von Schweineherzen in menschliche Brustkörbe kurz bevor. Kein Wunder, dass sich der Mensch von seinem liebsten Nutztier durch eine Reihe von Tabus und Vorurteilen abzugrenzen versucht. Der Kulturwissenschaftler Thomas Macho verfolgt die Karriere des Borstentiers vom früh domestizierten und später von Hirten gehütetem Nutztier zum Fleisch- und Allegorienlieferanten Nummer eins. Sein Buch ist ein Plädoyer gegen Reinlichkeitsfantasien aller Art, ein Portrait alter und neuer Rassen sowie der Beweis, dass das Schwein dem Menschen in Komplexität und Widersprüchlichkeit in nichts nachsteht.

Wir lieben In Europa isst fast jeder Mensch 60 Kilo Fleisch pro Jahr. Wenn wir in einen saftigen Burger beißen, denken wir nicht mehr an das einmal lebendige Tier, das fühlt. Das Tier wird von uns unsichtbar gemacht, dabei ist es so viel mehr als ein Produktionsgut, das es auszubeuten gilt.Der Philosoph Thomas Macho beschäftigt sich seit Jahren mit der Beziehung des Menschen zum Nutztier. Er erforscht, warum wir häufig so tun, als würden wir Tiere respektieren, sie dann aber doch massenhaft und grausam töten, um sie zu essen.Wenn wir uns unsere gemeinsame Geschichte mit dem Tier wieder vergegenwärtigen, finden wir auch zurück zu einem respektvollen Umgang – denn trennt sich der Mensch vom Tier, verliert er einen Teil seiner Geschichte.

Der zweite Band der Schriften von Susan Taubes enthält ihre unveröffentlichte Dissertation „Der abwesende Gott“ sowie Aufsätze aus den Jahren 1951 bis 1959. Taubes untersucht Gnosis und Tragödie, beleuchtet Verbindungen zwischen jüdischer Erfahrung und deutscher Philosophie und entwickelt eine Kulturtheorie der Moderne.