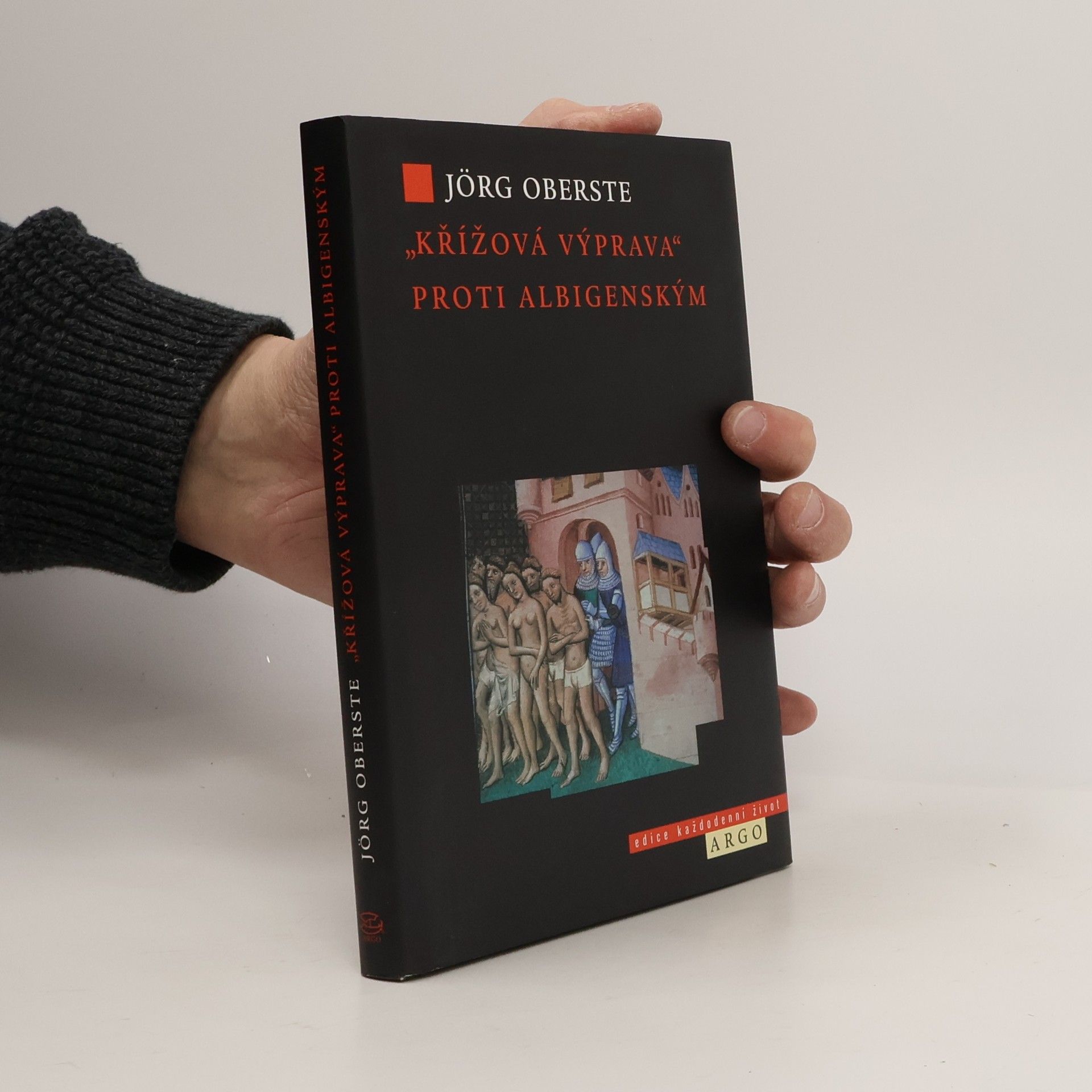

„Křížová výprava“ proti albigenským

- 220 stránek

- 8 hodin čtení

Křížová výprava proti albigenským představuje jeden z prvních příkladů systematického boje křesťanské většiny proti křesťanské herezi, jež ohrožovala středověkou společnost v jejích samotných základech. Německý historik Jörg Oberste v této synteticky pojaté práci zkoumá především politické příčiny vyhlášení křížové výpravy proti albigenským papežem Inocencem IV. Prostřednictvím rozboru dobových kronik se pokouší nahlížet ono první velké antiheretické křížové tažení nikoli jako náboženský, nýbrž primárně jako mocenský konflikt, v jehož pozadí stála snaha ovládnout jak papežstvím, tak potažmo i francouzskou Korunou svébytné provensálské území. Na příkladu několika nejmocnějších okcitánských šlechticů ukazuje, že i přes podporu katarství v aristokratických kruzích hrála i zde větší roli regionální identita než rozdílnost víry, přičemž překvapivě to samé platí i pro mocná města v čele s Montpellier. Kniha vychází s finanční podporou hlavního města Prahy.