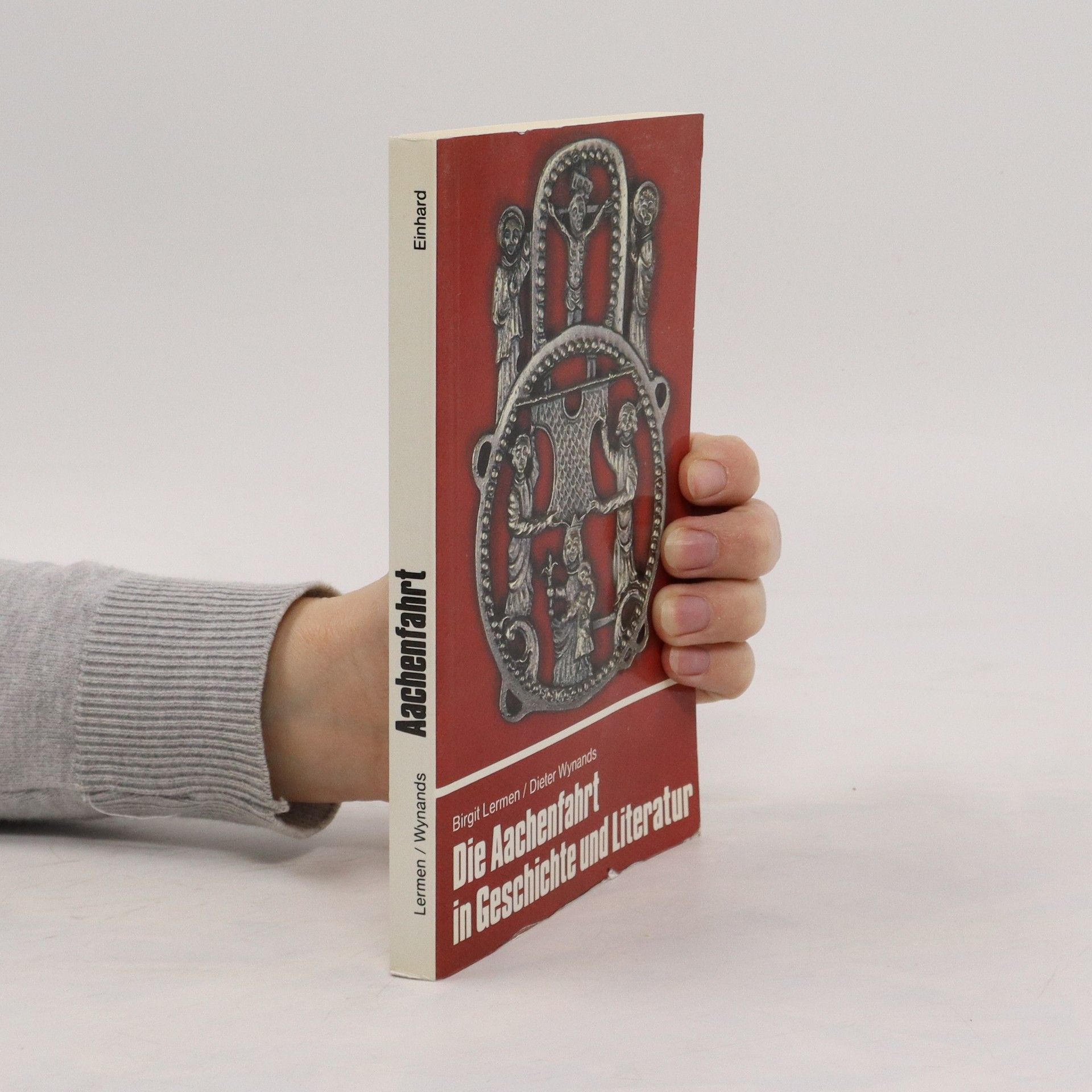

Die Aachenfahrt in Geschichte und Literatur

- 132 stránek

- 5 hodin čtení

Gottfried Benn nannte sie »die größte Lyrikerin, die Deutschland je hatte«: Mit diesem gewichtigen Urteil stand er nicht allein. So, wie sie die Konventionen des bürgerlichen Lebens hinter sich ließ, schuf sie sich in ihren Texten auch eine eigene religiöse Welt, in der es zwischen ihr und der Bibel letztlich keine Trennung mehr gab. In chronologischer Anordnung bietet der Band repräsentative Beispiele in Text und Interpretation aus dem gesamten Schaffen der Dichterin: Nervus erotis – Weltende – Ruth – Mein Volk – Heimweh – Pharao und Joseph – Versöhnung – Höre – Hagar und Jsmaël – Die Verscheuchte – Mein blaues Klavier – Jerusalem.

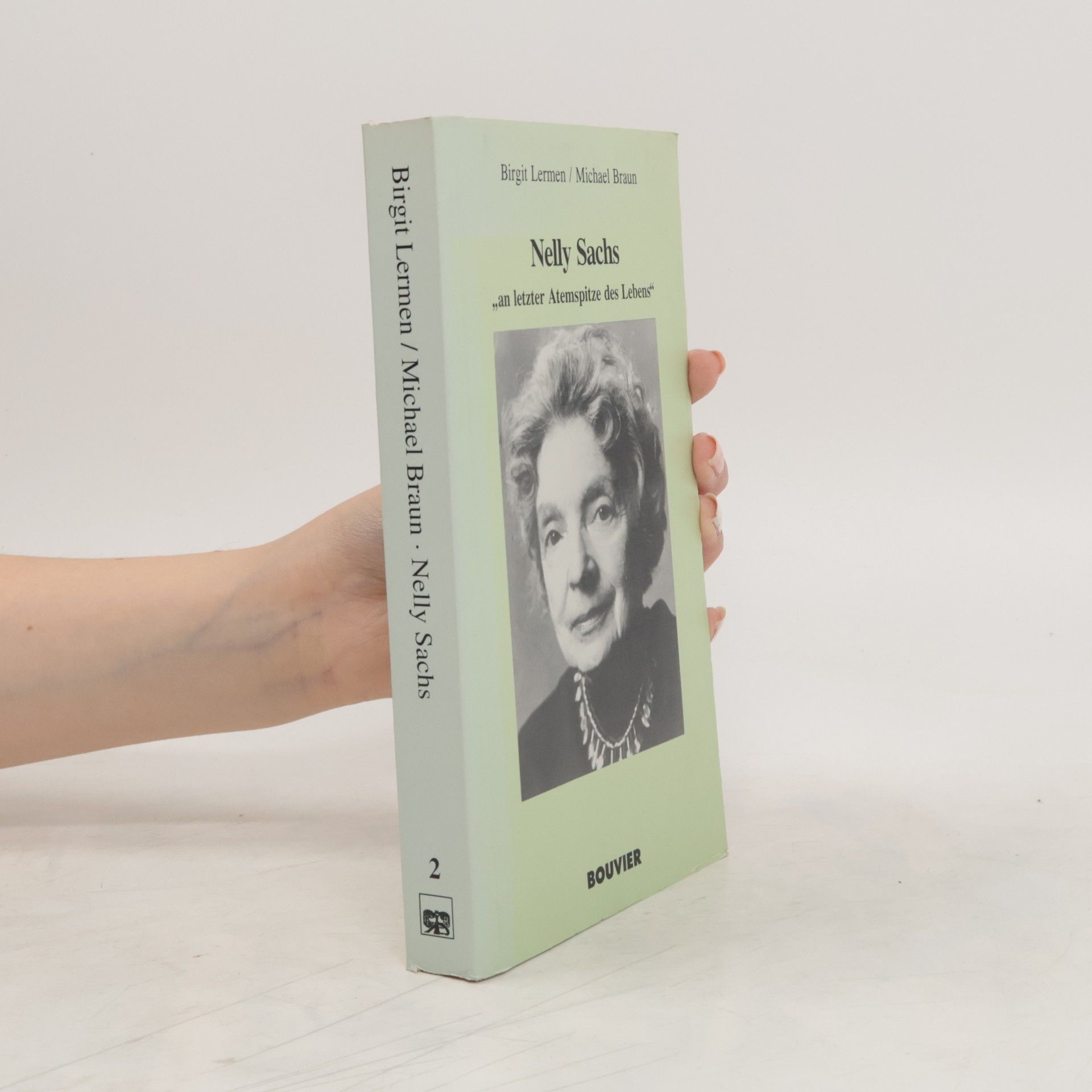

1940 entkam Nelly Sachs, 1891 in Berlin geboren, in letzter Minute der Deportation und fand Zuflucht in Schweden, wo sie bis zu ihrem Tode 1970 lebte. Ihr lyrisches Werk ist bis heute nur spärlich erforscht worden - trotz vielfacher Ehrungen, die 1933 in der Verleihung des Literaturnobelpreises gipfelten. Die Gedichte von Nelly Sachs, schreibt Hilde Domin, "gehören zum Bedeutendsten, was der deutschen Sprache abverlangt wurde; zumindest in diesem Jahrhundert." Sie thematisieren Dichtungs- und Sprachreflexion, biblische Figuren und Motive und immer wieder existentielle Grenzerfahrungen, die um jüdisches Schicksal, um Liebe und Heimatsuche kreisen. Im Anhang wird in Auszügen der unveröffentlichte Briefwechsel zwischen Hilde Domin und Nelly Sachs (1960-67) dokumentiert.