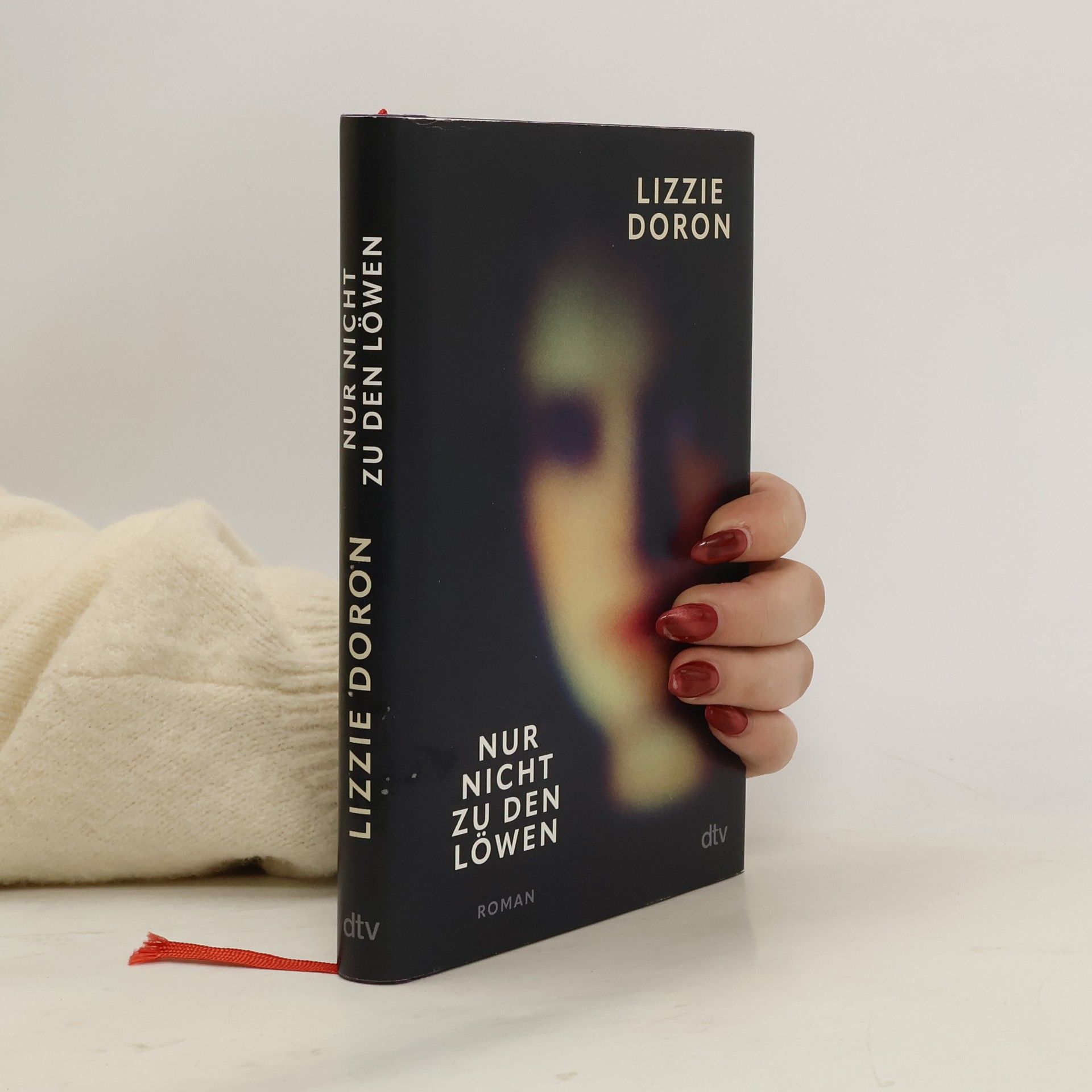

Na římské konferenci se setkávají arabsko-palestinský mírový aktivista s židovskou spisovatelkou z Tel Avivu. Jejich přátelství je od počátku velmi komplikované, plné předsudků a nedorozumění. Hledání společné řeči se zdá někdy téměř nemožné a nabízí se otázka, zda sami skutečně věří v soužití. Román o nebezpečném přátelství mezi Palestincem a Židovkou nám prostřednictvím strhujícího, čtivého vyprávění přibližuje skutečnou situaci blízkovýchodního konfliktu, o které má řada z nás poněkud zkreslené představy. Mimo jiné vysvětluje, proč jsou „knížecí rady“ z Evropy skutečnému řešení zapeklitého problému často na hony vzdálené.

Lizi Doron Knihy

Lizzie Doronová se ve své tvorbě zabývá především složitými vztahy a identitou Izraelců, často s odstupem a ironickým nadhledem. Její psaní se vyznačuje pronikavým vhledem do lidské psychiky a citlivým zobrazením traumat minulosti. Doronová zkoumá, jak osobní historie jednotlivců ovlivňuje jejich současný život a jak se vyrovnávají s neustálým napětím ve své zemi. Její díla jsou intimním zamyšlením nad tím, co znamená být člověkem ve světě definovaném konflikty a hledáním vlastního místa.

Eine Kindheit in Tel Aviv Tel Aviv, Anfang der Neunzigerjahre: Helena, Elisabeths Mutter, ist gestorben. Während der Schiva, der sieben Trauertage, ist Elisabeth wieder in dem kleinen Viertel, in dem sie in den Fünfziger- und Sechzigerjahren aufgewachsen ist, ein Viertel, in dem Überlebende der Shoah versuchten, sich ein neues Leben aufzubauen. Alle Kinder, mit denen sie groß geworden ist, haben wie Elisabeth schon vor vielen Jahren dieses Viertel verlassen. Sie wollten die Ängste und Albträume ihrer Eltern hinter sich lassen, ein normaleres Leben führen. Nun kommen die Nachbarinnen und Nachbarn von einst zu Besuch, um Helena die letzte Ehre zu erweisen, und für Elisabeth wird noch einmal die versunkene Welt ihrer Kindheit gegenwärtig.

Die Begegnung mit dem Fremden – eine Begegnung mit dem Fremden in sich selbst Fünf Männer in der Mitte ihres Lebens: Die verurteilten ehemaligen Terroristen Muhammad, Suleiman und Jamil aus den besetzten Gebieten sowie die Israelis Chen und Amil, die den Dienst an der Waffe verweigert haben. Männer, die im Gefängnis saßen und, nachdem sie wieder freikamen, die »Friedenskämpfer-Bewegung« gründeten, entschlossen, ihrem Leben eine entschieden andere Richtung zu geben. Muhammad nahm Kontakt zu Lizzie Doron auf, und so traf sie diese Männer: Feinde, Widersacher. Palästinenser, die die Juden töten wollten, und Israelis, die sich geweigert hatten, ihr Land zu verteidigen. Ein Jahr lang hörte sie ihren Kindheitserinnerungen zu, lernte ihre Gefühle kennen, ihre Träume und Ängste, erfuhr von dem Moment, als sie anderen das Leben nahmen. Entstanden ist ein ergreifendes Dokument über einst Radikale, die dem sinnlosen Hass eine Perspektive entgegensetzen: Worte sind stärker als Molotowcocktails, Handgranaten oder Steine. Und Rettung bringen oft diejenigen, die nicht mit dem Strom schwimmen.

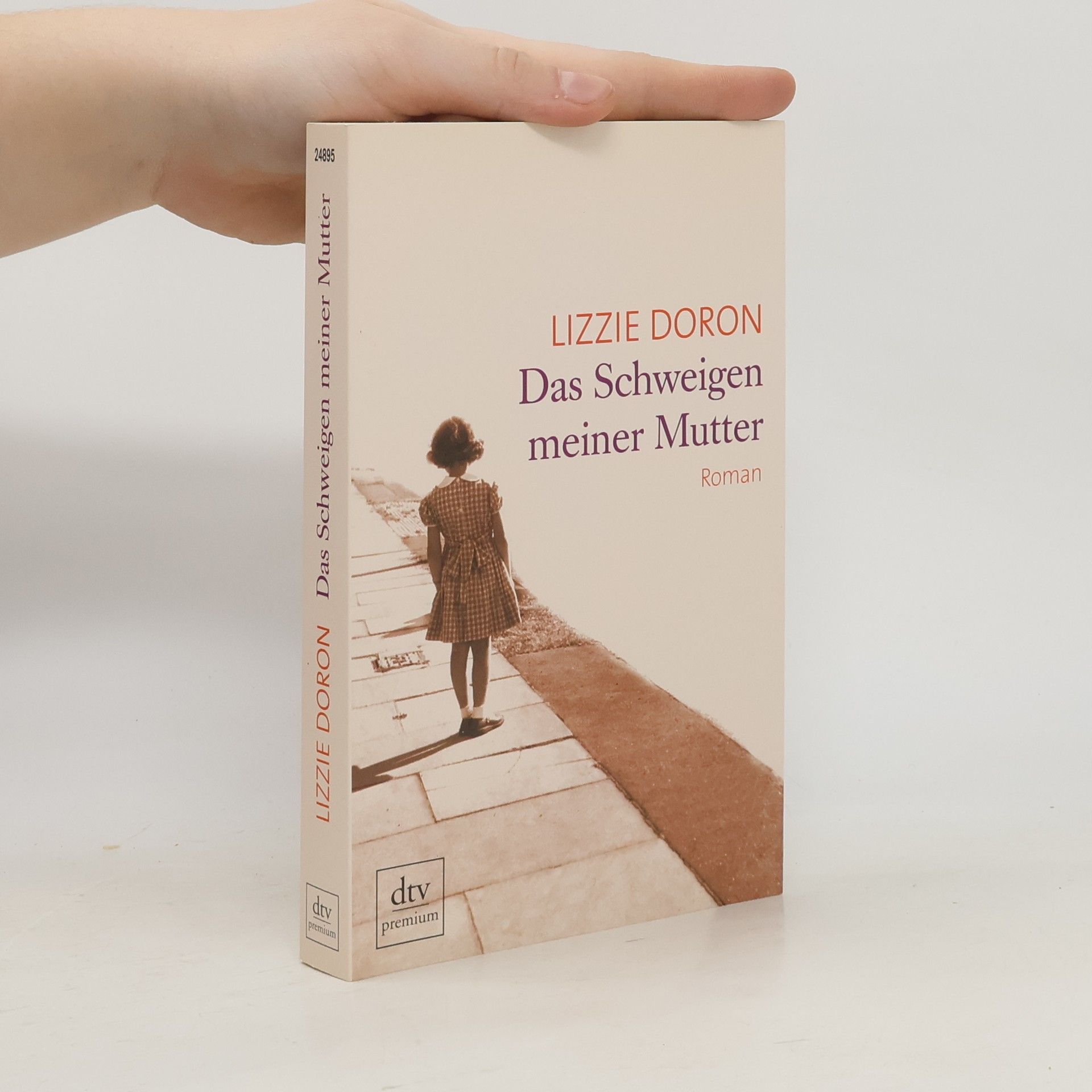

Das Schweigen meiner Mutter

- 215 stránek

- 8 hodin čtení

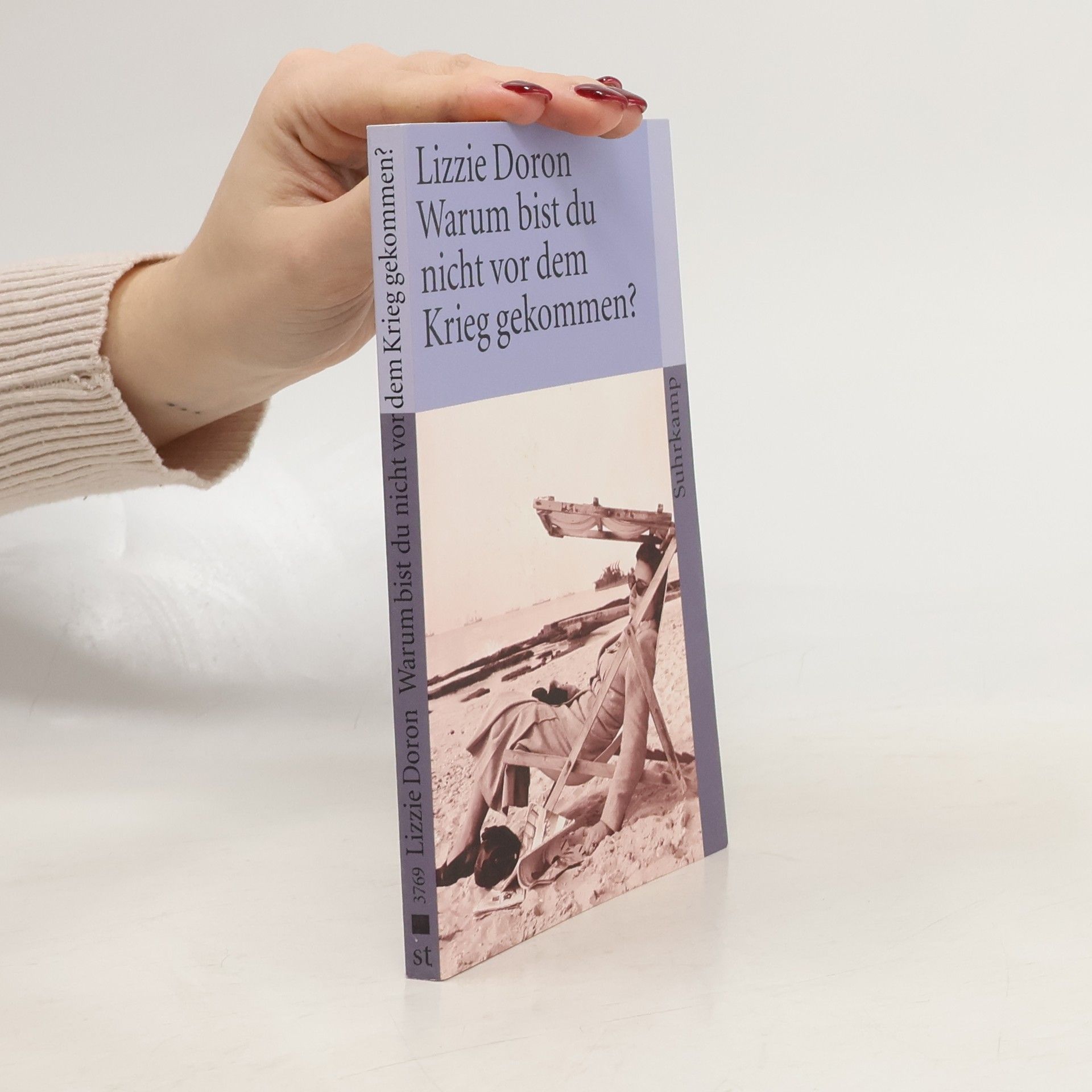

Ein Photo. Ein Garten, Tel Aviv, 50er-Jahre. Im Vordergrund ein kräftiges kleines Mädchen, den Blick in die Kamera gerichtet, einen zweifelnden oder auch verzweifelten Blick, vielleicht blendet aber auch nur die Sonne. Im Hintergrund ein Gebüsch, und dort, eingerahmt von einem kleinen weißen Kreis, ein weiteres Gesicht. Fast unkenntlich, winzig und fern. Ist das der Vater, den das Mädchen nicht kannte? Nach dem es wieder und wieder vergeblich fragte und dann - längst erwachsen - zu forschen begann? Eine Suche nach Sinn und Begründung eines, wie sich zeigen wird, wahnwitzigen Geheimnisses.

Warum bist du nicht vor dem Krieg gekommen?

- 130 stránek

- 5 hodin čtení

Ein wunderbares, ein anrührendes, ein trauriges, ein komisches Buch – Lizzie Dorons Erinnerungen einer Tochter an ihre Mutter in der hochgelobten Übersetzung von Mirjam Pressler haben ihre Leser im Sturm erobert. In eindringlichen und zum Teil aberwitzigen Episoden erzählt Elisabeth vom Leben mit ihrer Mutter in Tel Aviv: Helena ist eine Überlebende der Shoah, eine eigenwillige und kämpferische Frau, entschieden auf ihre Würde bedacht, die sie mit Witz und Einfallsreichtum zu wahren weiß. »In der Tageszeitung Ma’ariv hieß es: ›Es gibt nur sehr wenige Bücher, die von der zweiten Generation geschrieben wurden, den Söhnen und Töchtern der ShoahÜberlebenden. Dieses ist das beste von allen.‹ Dem kann ich mich nur anschließen: Lizzie Dorons liebevolle Erinnerungen, die ihrer Mutter die Würde zurückgeben, sind wirklich etwas ganz Besonderes.« Angela Wittmann, Brigitte

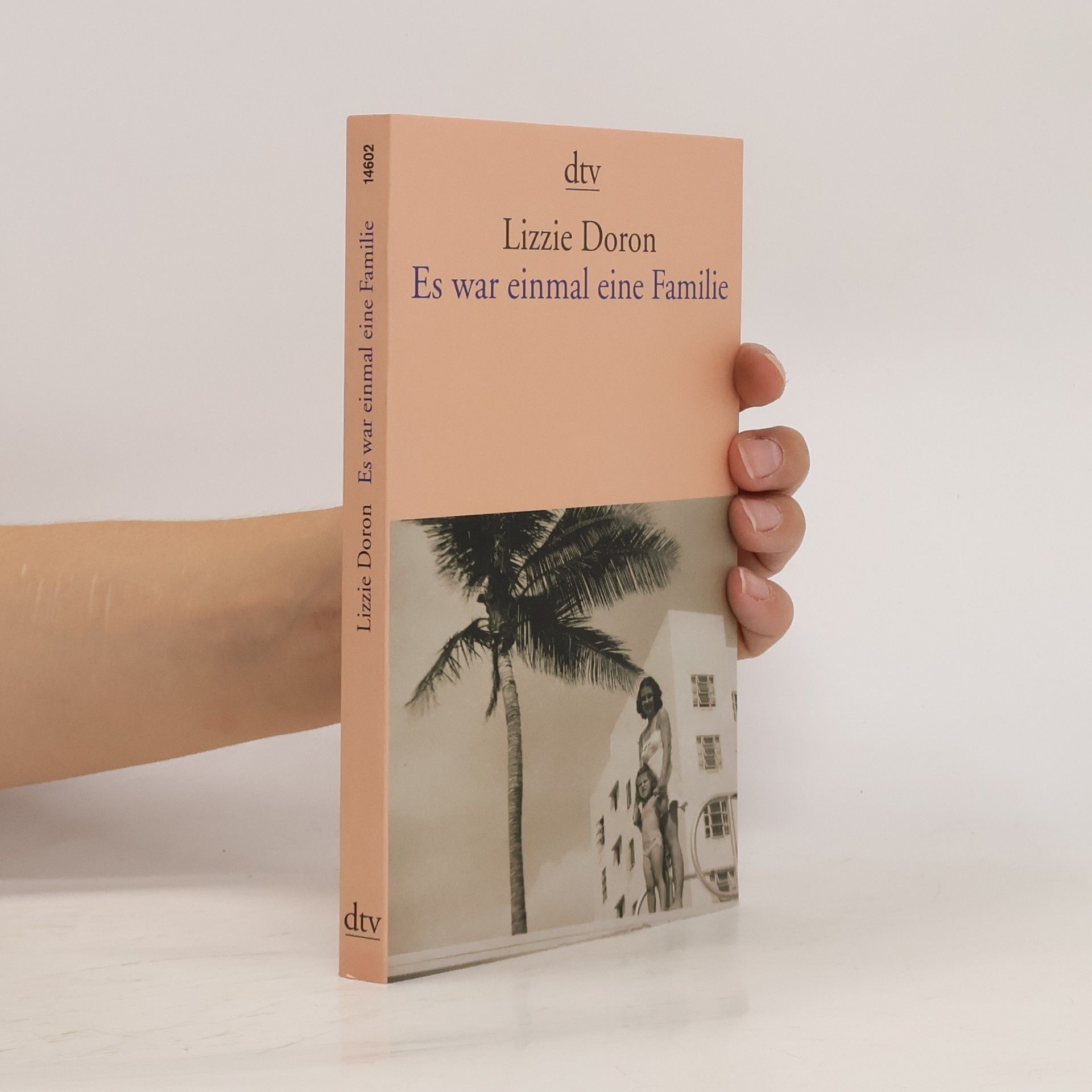

Ruhige Zeiten

- 175 stránek

- 7 hodin čtení

Nach Lizzie Dorons erfolgreichem Debüt Warum bist du nicht vor dem Krieg gekommen? besticht auch Ruhige Zeiten mit seinem warmherzigen Humor und seiner berührenden Melancholie. Leale ist Witwe und seit dreißig Jahren Maniküre im kleinen Friseursalon von Sajtschik, den sie liebt. In ihrem Tel Aviver Viertel leben überwiegend Menschen von »dort«, Überlebende der Shoah. Sie alle versuchen, ein neues Leben zu beginnen, soweit das eben möglich ist. Sajtschiks Friseursalon ist der Ort, an dem all jene, die sonst Zuflucht im Schweigen suchen, plötzlich zu erzählen beginnen. Die Gedenkstätte Yad Vashem hat den Roman mit dem Buchman- Preis ausgezeichnet.

Eine Frau befreit sich aus dem Selbstbetrug ihres Lebens Tag für Tag steht Rivi Greenfeld am Fenster ihrer Wohnung und beobachtet das Treiben der Menschen auf der Straße. Doch inzwischen ist Neve Tzedek das angesagteste Viertel Tel Avivs, eine junge Unternehmerin will das Gebäude abreißen lassen, Rivi soll diesen Ort verlassen, der ihr ganzes Leben, all ihre Erinnerungen birgt. Aber Rivi ist eine kämpferische Frau: Als aller Widerstand zwecklos wird, beginnt sie, den Menschen zu schreiben, die ihr etwas bedeutet haben. Davon, wie ihr einst mächtige Männer des Landes verfielen, sie viele weitere behelligten – und sie am Ende ihres Lebens doch allein ist. Erst im Schreiben wird ihr klar, wie schwer sie an ihrer Rolle als Frau trug. Sie findet einen Weg, ihr Leben neu zu erzählen.

Die Geschichte eines in letzter Minute wiedergefundenen Freundes Am Abend ein Anruf aus dem Hospiz: Yigal, ein Kindheitsfreund, den Lizzie Doron vierzig Jahre lang nicht gesehen hat, bittet sie, sein letzter Besuch zu sein. Aber warum ausgerechnet sie? Yigals Erfahrungen in der israelischen Armee machten ihn zum Aktivisten gegen die Politik seines Heimatlandes. Als Tochter einer Holocaust-Überlebenden hielt auch Lizzie ihn für einen Verräter und wandte sich von ihm ab. Jetzt stellt sie sich der Frage, wer damals wen verraten hat. In den frühen Morgenstunden macht Lizzie sich auf den Weg. In der Hoffnung, den Kindheitsfreund noch ein letztes Mal sehen zu können.

Jules und Jim in Tel Aviv Dass am Ende einer israelischen Radiosendung plötzlich »ein Schlager aus dem Lager« gespielt wird, hat Folgen. Und eine Vorgeschichte: Die Moderatorin Amalia Ben Ami ist mit diesem Lied aufgewachsen, ebenso Chesi und Gadi, die beiden Männer, die sie während der gemeinsamen Jugend in einem Tel Aviver Viertel liebten. Alle drei sind Kinder von Überlebenden der Shoah. Jetzt, vierzig Jahre später, führt das Lied das Trio von damals wieder zusammen.