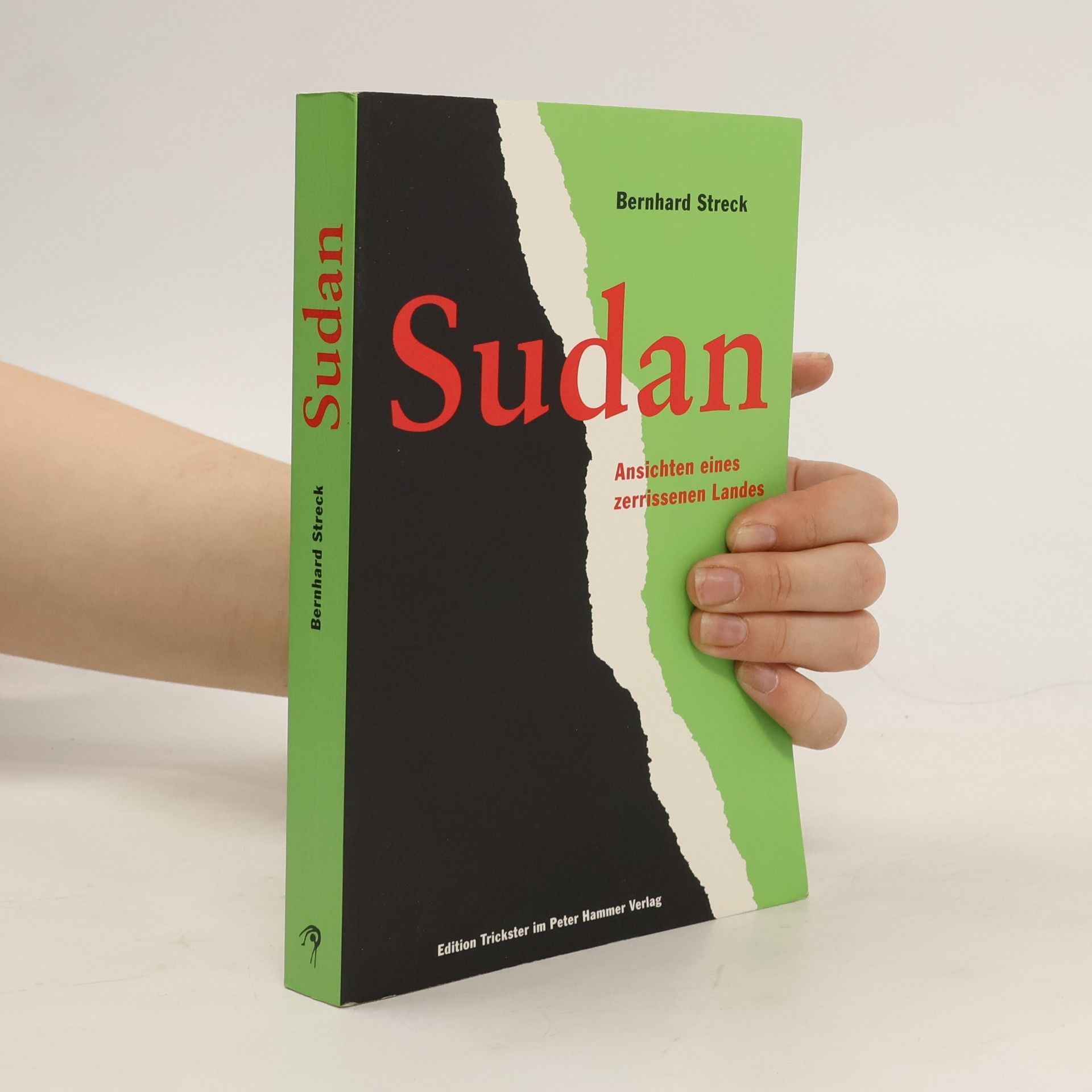

Sudan

- 267 stránek

- 10 hodin čtení

An der schrecklichen Gegenwart der Republik Sudan scheitern bislang alle westlichen Erklärungsmodelle: Ein enormer Schub an technischem Fortschritt auf der einen, staatlich verordnete Exzesse von Grausamkeit auf der anderen Seite. Infolge der Konkurrenz der an der neuen Ölquelle interessierten Mächte und der Nähe zum Krisenherd Naher Osten kommt keine Intervention zustande. Diese offensichtlich ausweglose Lage hat der Autor zum Anlass genommen, sein in dreieinhalb Jahrzehnten gesammeltes Wissen über den Sudan neu zu ordnen. Die Ethnologie, die er in seinem Buch als perspektivische Hilfe bemüht, versucht, das Handeln und Denken der Menschen aus ihren eigenen Voraussetzungen und in ihren eigenen Begriffen zu verstehen. Denn Strecks Sympathie ist eindeutig bei den Menschen, die ihn aufgenommen ihm ihre Kultur und ihre Gedanken gezeigt haben. Sie konnten ihm auch vermitteln, wie sie die westliche Übermacht und den weltweiten Fortschritt sehen. Diesen Einblicken stellt der Autor den geschichtlichen Rückblick und eine situationale Tiefenanalyse des Landes zur Seite. So nähert er sich seinem Gegenstand von mehreren Seiten zugleich und lässt den Leser auf jeden Fall informierter, wenn auch nicht unbedingt erleichterter über den Sudan denken.