Helmut G. Asper Knihy

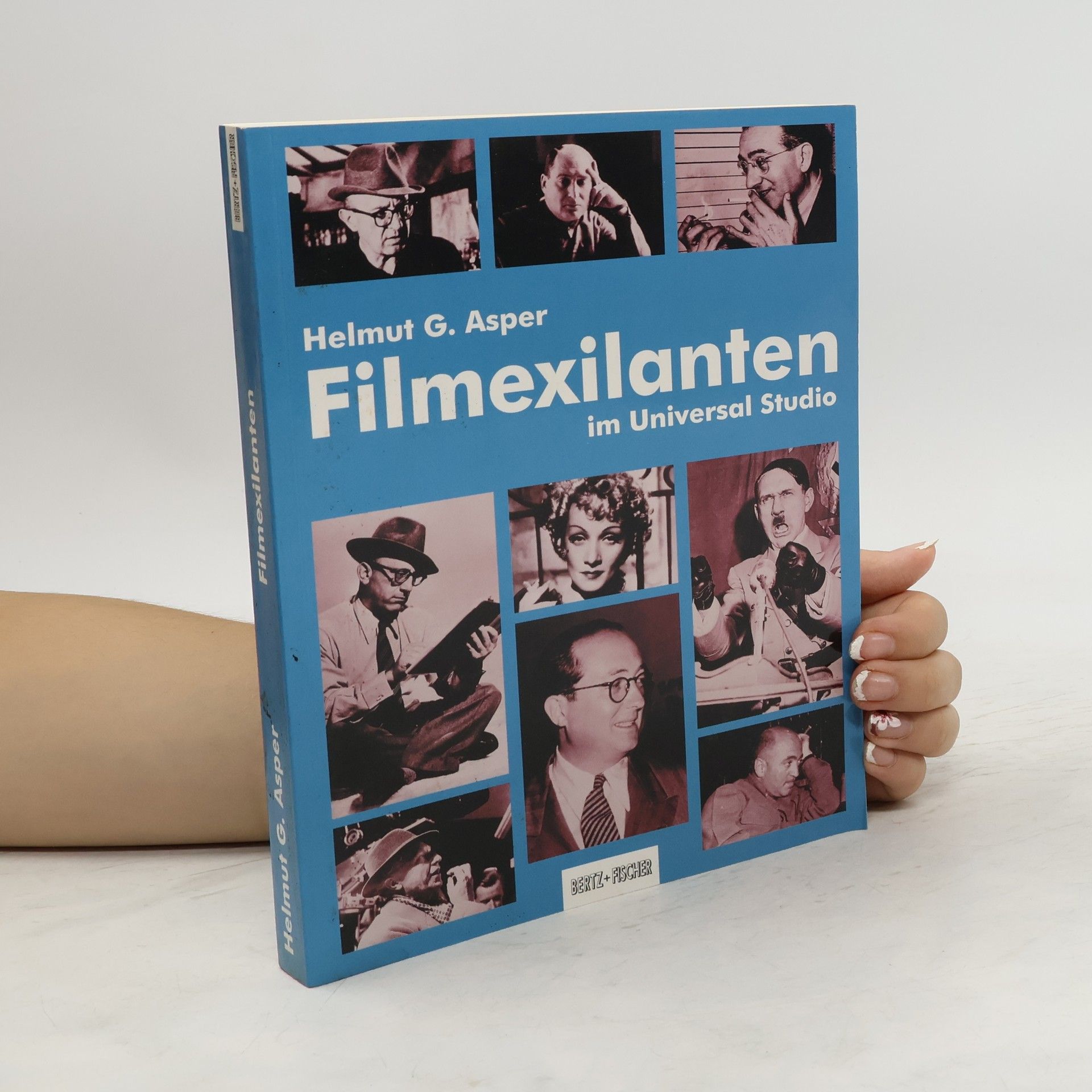

Filmexilanten im Universal-Studio

- 317 stránek

- 12 hodin čtení

Bei Universal waren über Jahrzehnte hinweg Emigranten in führenden Positionen als Produzenten, Regisseure und Drehbuchautoren tätig. Robert Siodmak debütierte im Horror-Genre und wurde nach dem Erfolg seines Kriminalfilms PHANTOM LADY zum führenden Regisseur des Studios für Film noir. Sein Bruder Curt Siodmak prägte die Horror-, Mystery- und Science-Fiction-Filme entscheidend mit, indem er über ein Dutzend Filme schrieb und den Wolf Man als neuen Horrorcharakter schuf. Die Musical- und Komödienproduktion zwischen 1936-1949 wurde von Joe Pasternak, Henry Koster und Felix Jackson geprägt, die für über zwei Dutzend A-Film-Produktionen verantwortlich waren, darunter mehrere Marlene-Dietrich-Filme. Douglas Sirk etablierte sich ab 1950 als wichtigster Hausregisseur, dessen Melodramen das Image des Studios maßgeblich beeinflussten. Zudem arbeiteten zahlreiche emigrierte Schauspieler, Drehbuchautoren und B-Film-Regisseure bei Universal. Das Buch untersucht, wie diese Filmkünstler ihre im deutschen Tonfilm entwickelten Genres und ästhetischen Konzepte an den amerikanischen Geschmack anpassten. Es beschreibt auch den Einfluss der unterschiedlichen Produktions- und Rezeptionsbedingungen auf die ästhetischen Vorstellungen der Exilanten und die Auswirkungen ihrer Exilerfahrungen auf ihre Filme.