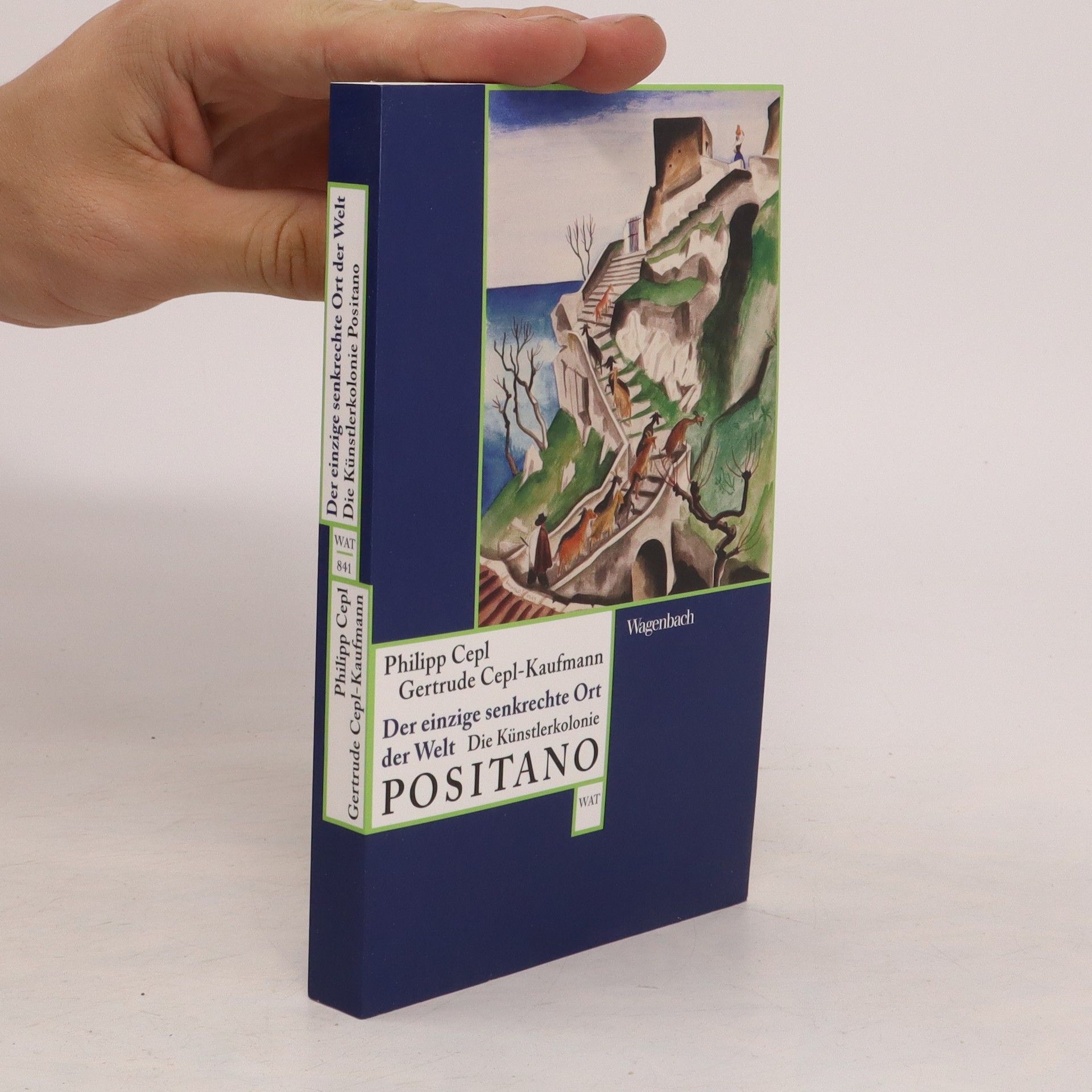

Der einzige senkrechte Ort der Welt. Die Künstlerkolonie

- 208 stránek

- 8 hodin čtení

Wem Capri zu mondän und snobistisch wurde, der floh ins gegenüberliegende Fischerdorf Positano. An die Felsen geklebt, hielt der Ort statt Heiterkeit und Idylle tägliche Gefahren bereit. Mit seinen unzähligen Treppen und wuchernden Lehmdächern musste mindestens der Turmbau zu Babel das Vorbild geliefert haben. Und irgendwann hatte hier Odysseus den Sirenen getrotzt. Alma Mahler, Bertolt Brecht, Theodor Däubler, Hugo Ball und Emmy Hennings, Gerhart Hauptmann, Siegfried Kracauer, Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Ernst Bloch, Paul Klee, Otto Pankok, Adolf Erbslöh, Anita Rée, Joe Lederer, Kurt Weill – sie alle kamen, manche blieben und lebten für Jahre dort. Man hatte ihnen »den Boden unter den Füßen weggezogen«, wie es der Sozialphilosoph Alfred Sohn-Rethel ausdrückte. Da passte dieses so unwirtliche wie anziehende Dörfchen, und so wurde Positano der kongeniale Ort für die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Von seiner Strahlkraft verlor das Dörfchen weit über den Zweiten Weltkrieg hinaus nichts bis zu seiner Popularisierung durch Prominente wie Liz Taylor. Gertrude Cepl-Kaufmann und Philipp Cepl, zwei Liebhaber der spröden Schönheit Positanos, erzählen von den Besuchern und Bewohnern, von ihren Hoffnungen und Sehnsüchten, ihren Gründen zu kommen, zu bleiben und wieder zu gehen.