Kunstnationalismus

Die USA und Deutschland in transkultureller Perspektive 1900-1945

- 494 stránek

- 18 hodin čtení

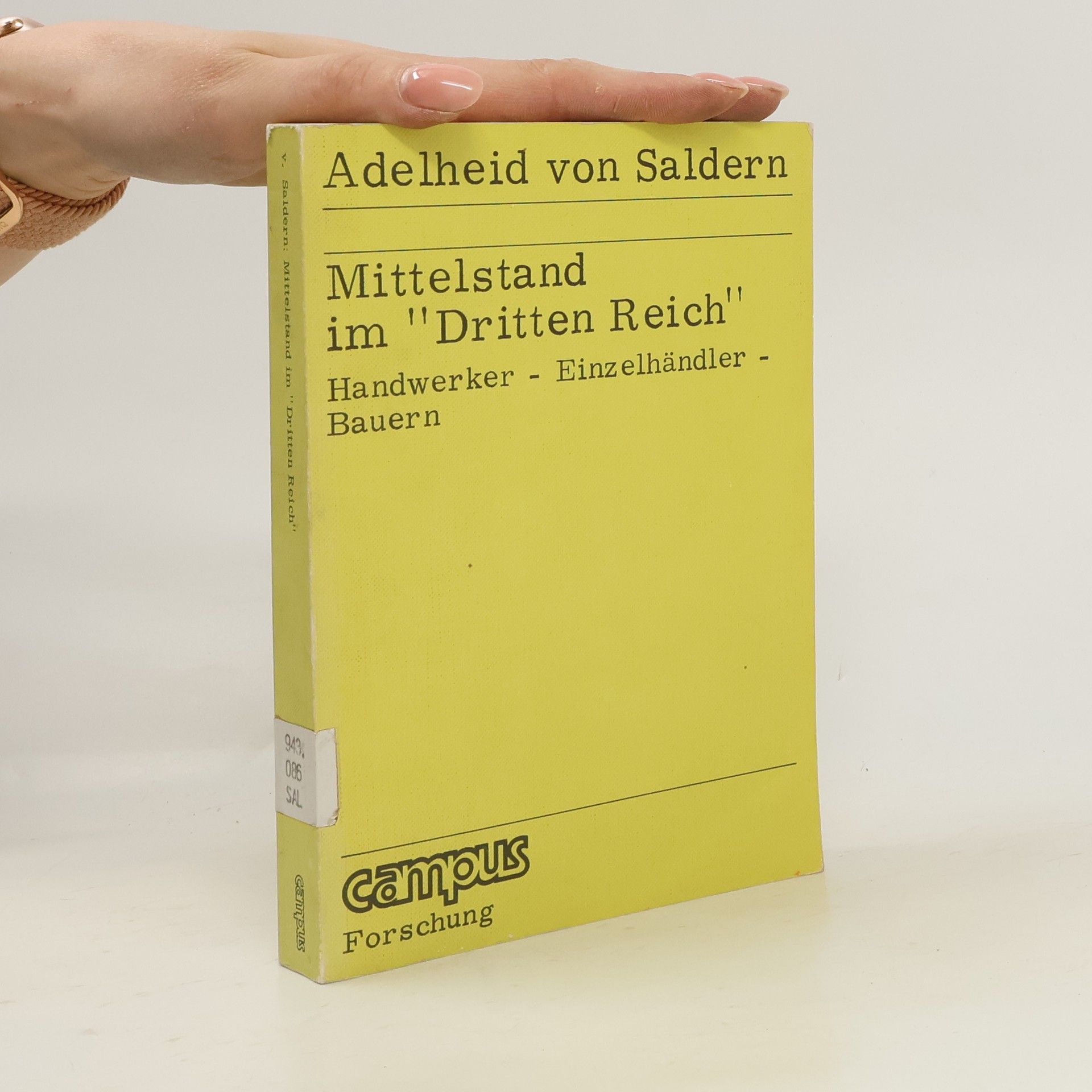

Die große Bedeutung der Künste ist eine oft übersehene Dimension des Nationalismus. In Deutschland wurden sie besonders in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in starkem Maße politisiert. Nationalistische Kreise suchten nach einer zeitgemäßen 'wahren deutschen Kunst'. Die Nationalsozialisten versprachen, hierfür die entscheidenden Weichen stellen zu wollen. Auch in den USA war von 'true American art' in nationalistischem Sinn die Rede. Die Künste sollten sich von europäischer Einflussnahme befreien. 0Adelheid von Saldern analysiert die Diskussionen um die Ausrichtung von Künsten und Kunstkritik nach nationalen Belangen. Dabei untersucht sie, welche Parallelen, aber auch welche Unterschiede die Auseinandersetzungen kennzeichneten. Das betraf sowohl die kulturellen Praktiken als auch die gesellschaftlichen Strukturen und die politischen Konstellationen beider Länder. Sichtbar wird ebenso, wie nationsbezogene Narrative das transatlantische Beziehungsgeflecht prägten. 0Auch wenn es in beiden Ländern entscheidende Unterschiede gab, kann die Autorin zeigen, wie jede Form von Nationalismus, und so auch der Kunstnationalismus, die politische Kultur eines Landes gefährdet