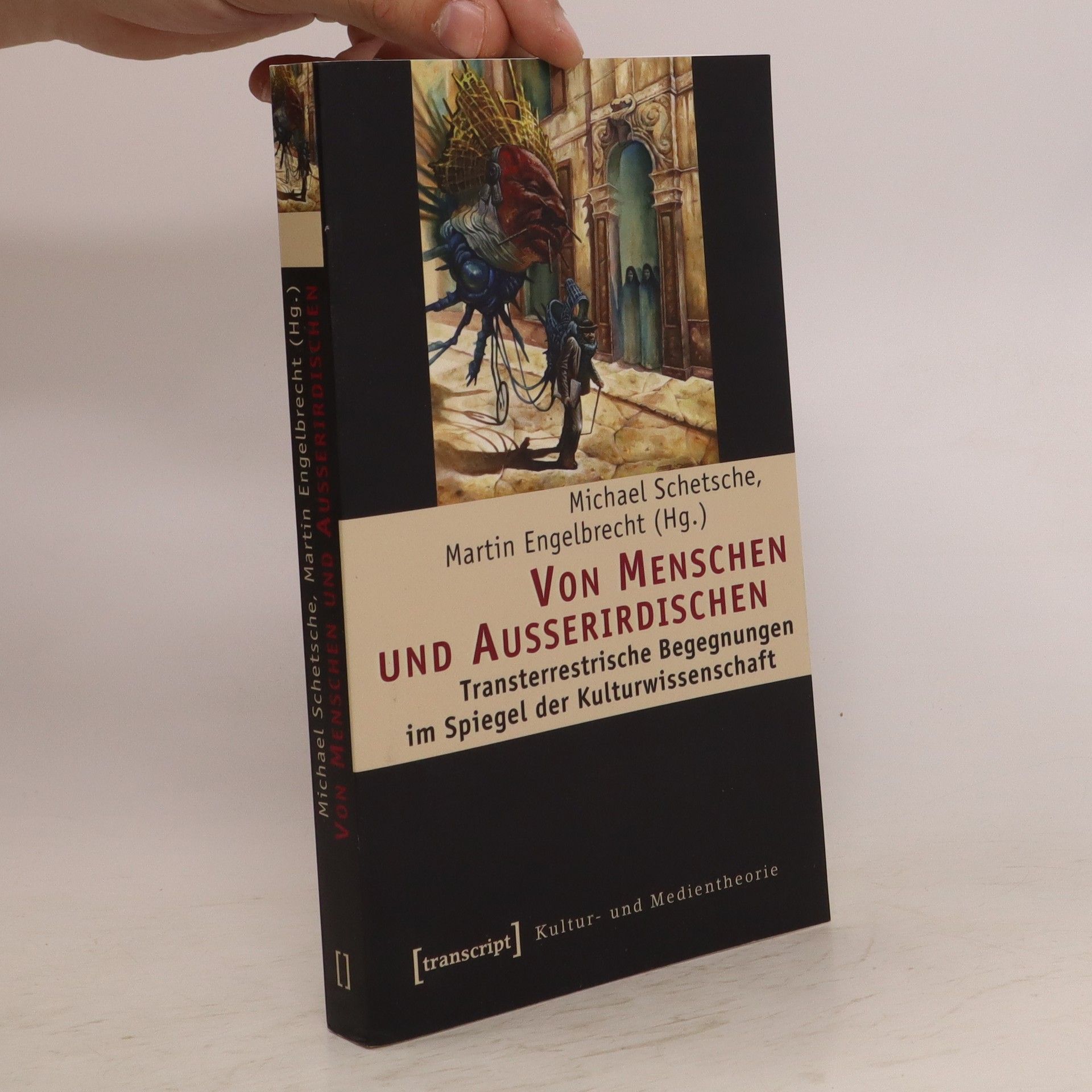

Von Menschen und Außerirdischen

Transterrestrische Begegnungen im Spiegel der Kulturwissenschaft

- 281 stránek

- 10 hodin čtení

Mensch trifft Alien - und was dann? Nicht nur in Science Fiction, UFOlogie und SETI-Forschung wird über Verlauf und Folgen eines transterrestrischen Kulturkontakts spekuliert. Vorstellungen und Bilder des gänzlich Fremden werden in diesem Buch einer umfassenden kulturwissenschaftlichen Betrachtung und Kritik unterzogen: Wie hat sich unser Denken über »die Außerirdischen« gewandelt? Welche Kontaktszenarien werden diskutiert und auf welchen Vorannahmen beruhen sie? Über welche Möglichkeiten und über welche Risiken lohnt es sich ernsthaft nachzudenken? Eine in mehr als einer Hinsicht abenteuerliche Beziehung kommt hier auf den wissenschaftlichen Prüfstand.