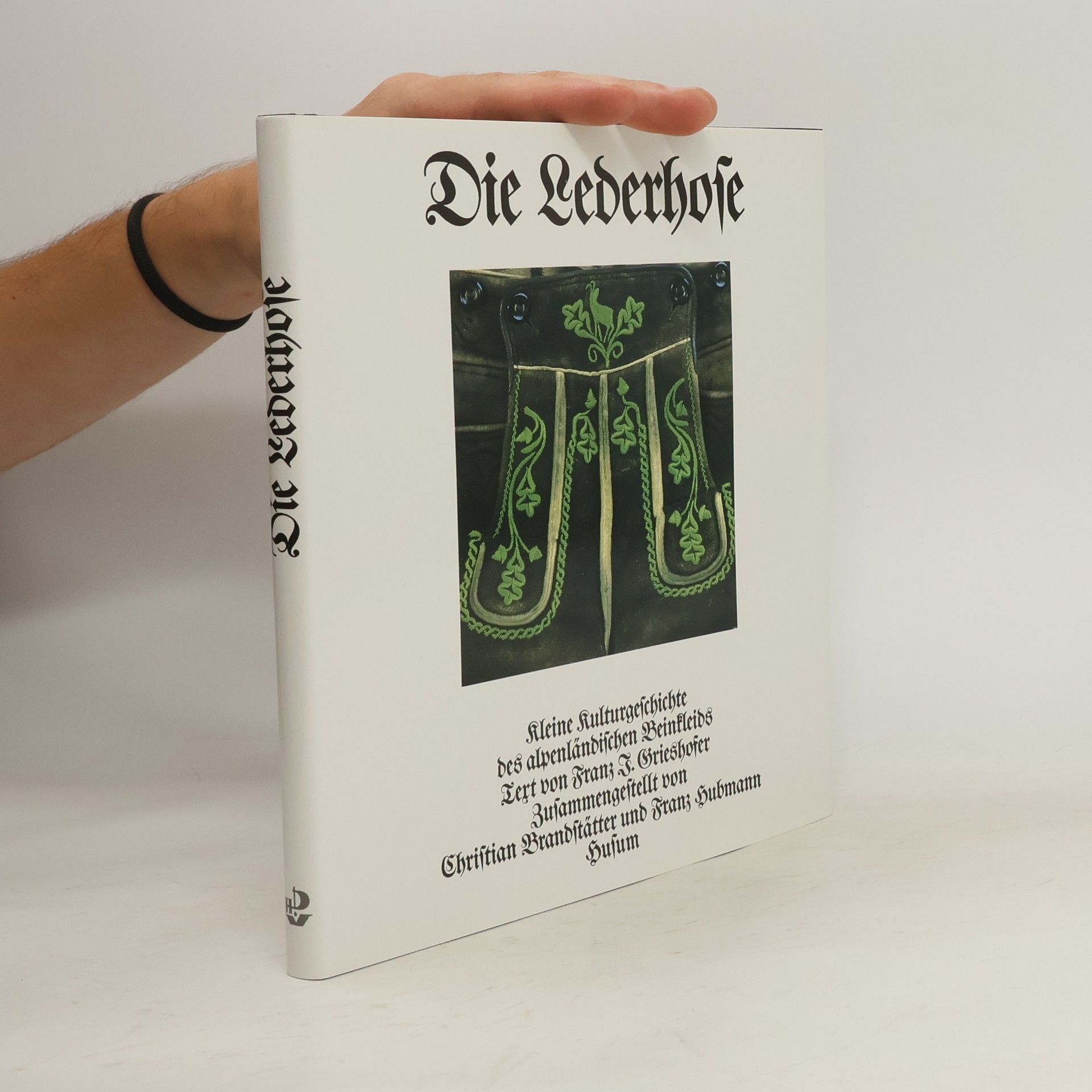

Die Lederhose

Kleine Kulturgeschichte des alpenländischen Beinkleids. Dt. /Engl.

- 120 stránek

- 5 hodin čtení

Für jeden Bayern oder Österreicher mit alpenländischer Herkunft gehört die Lederhose zum „verlorenen Paradies Kindheit“. Sie symbolisiert auch für Touristen den Traum von ursprünglicher Natur. Die Lederhose ist jedoch keine Erfindung Tiroler Freiheitshelden oder bayerischer Wildschützen, sondern hat Wurzeln bei den alten Germanen. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich das vielfältige Spektrum an Trachtenlederhosen, insbesondere die kurze Lederhose, die auch als „Sepplhose“ bekannt ist. Kaiser Franz Josef und andere Mitglieder des Erzhauses trugen modischere Varianten, die über dem Knie endeten oder mit Knöpfen aus Hirschhorn geschlossen wurden. Die Lederhose ist aus der Tracht der Alpenländer nicht mehr wegzudenken und wird eng mit Bayern, Tirol und der Steiermark assoziiert. Ein zentrales Element sind die Hosenträger, die oft mit Hirschgeweihen, Wappen oder Bildern von Monarchen verziert sind. Auch das Hosentürl, meist in Latzform, und die dekorativen Gürtel oder „Bauchranzen“ verdienen Beachtung. Beliebte Motive sind Löwen, Gemsen oder Sprüche wie „Für Gott, Kaiser und Vaterland“. Ein eigenes Kapitel widmet sich der Lederhose im Brauchtum, etwa beim Imster „Schemenlaufen“ oder Volkstänzen wie dem „Schuhplattln“. Mit einem fundierten Text, Farbfotos und historischen Schwarzweißaufnahmen bietet die Publikation sowohl für Liebhaber als auch für Neulinge umfassende Einblicke in die Welt der Lederhose.