Das Italien der Literatur ist eine Erfindung, ein Mythos, dessen Intensität die Gegenwart des Landes noch übersteigern soll, nichts als eine »wunderliche Fiktion«, wie der Grüne Heinrich Gottfried Kellers einmal sagt. Wohl kein anderes Land ist in der deutschen Literatur häufiger beschrieben worden als Italien. Ausgehend von der Geschichte der tatsächlichen Italienreisen – von den Pilgerfahrten und Kavalierstouren der Frühen Neuzeit bis zu den Reisen der Schriftsteller im 20. Jahrhundert – stellt das Buch diesen Erfahrungen die Imaginationen, Phantome, Wunsch- oder Zerrbilder zur Seite, welche die Literatur vom südlichen Land zeichnet. Dabei werden keineswegs nur ungebrochene Erfahrungen erzählt, geht es aus dem Arkadien Goethes über den Tod in Venedig oder Rom bei Mann und Koeppen in die Ruinen, den Dreck und Zerfall, der sich Brinkmann in der ewigen Stadt bietet. Von den Erzählungen in Reisetagebüchern und Romanen bis zu den mobilen Bilderströmen der neuen Medien werden die idealen wie die destruktiven Imaginationen immer effizienter transformierbar, die audiovisuellen Technologien schließlich lassen Arkadien erleben, ohne dass man einen Fuß dorthin bewegen müsste.

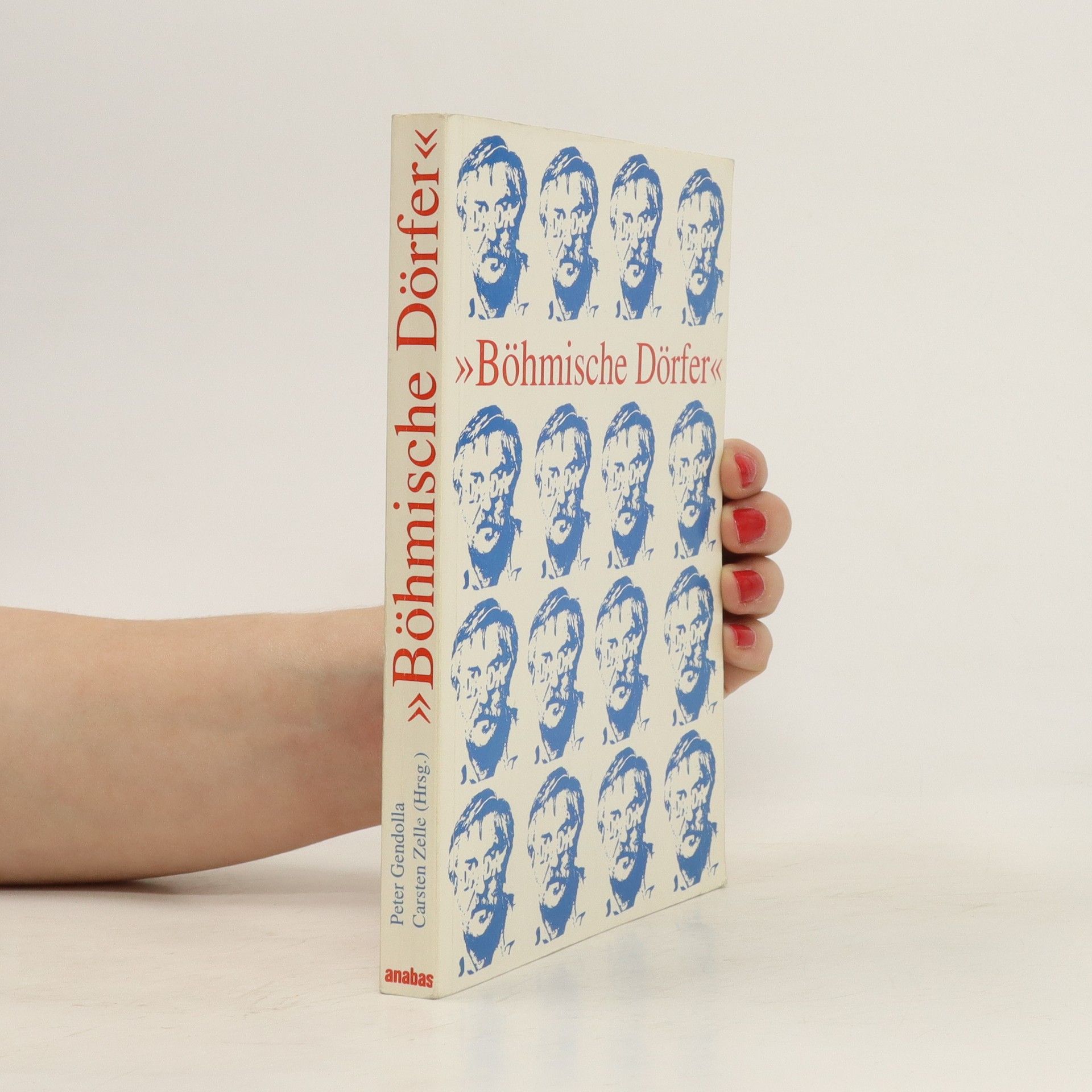

Peter Gendolla Knihy

1. leden 1950

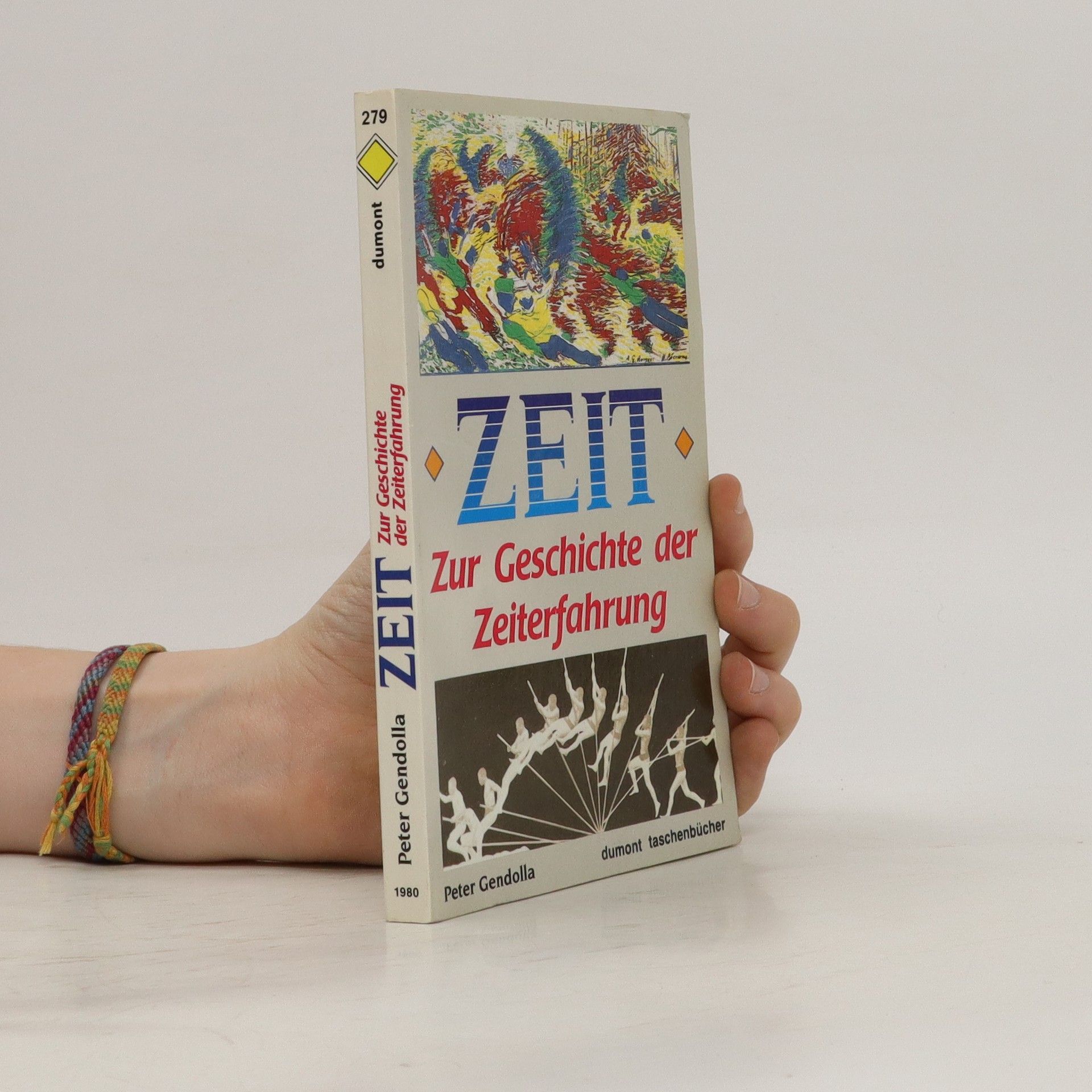

Zeit

- 113 stránek

- 4 hodiny čtení