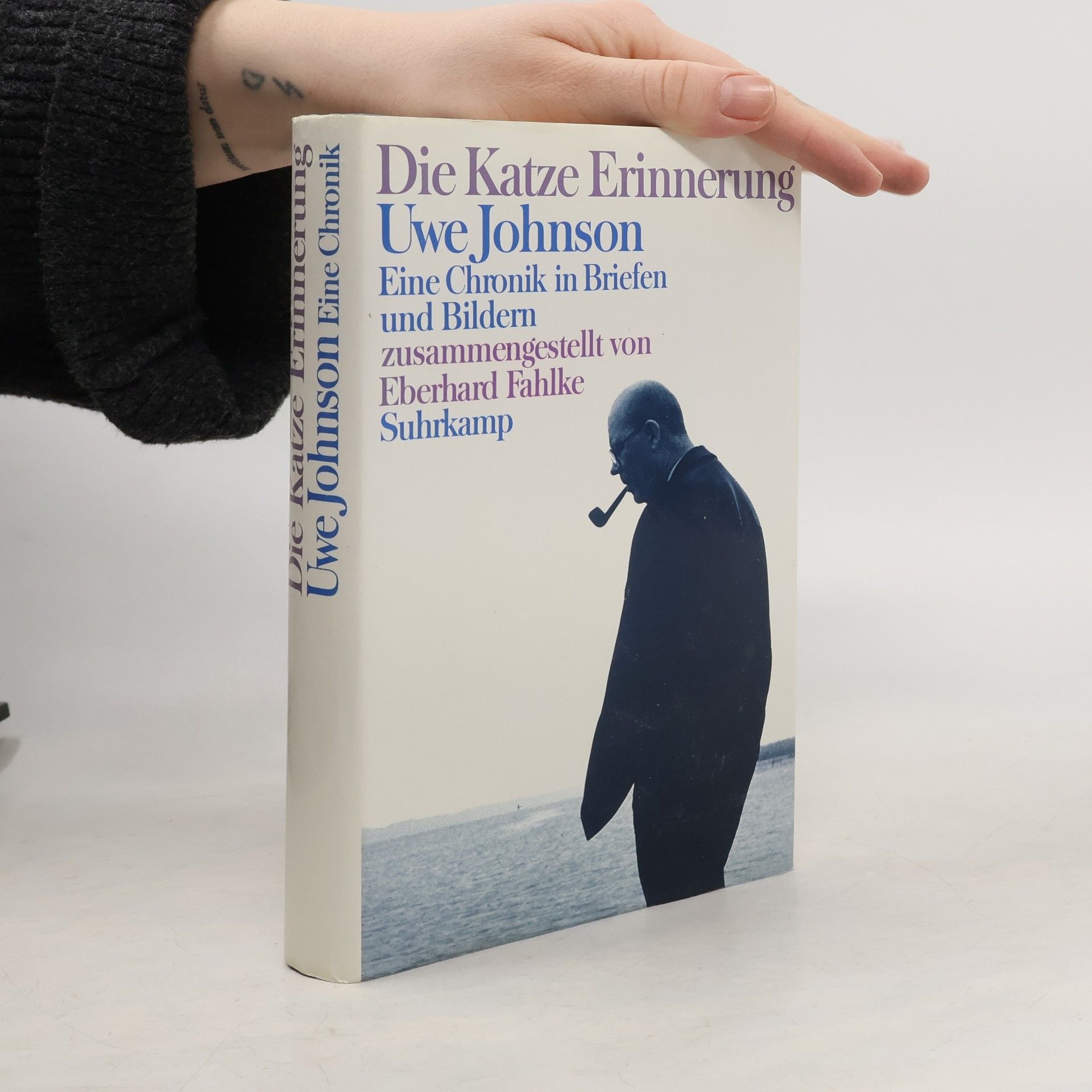

Diese "Chronik in Bildern und Texten" erschien anläßlich des 10. Todestages von Uwe Johnson. Sie bietet konkrete Einsichten in die Lebensumstände und die Schaffensweise des Autors. Enthalten sind zahlreiche bisher unbekannte Fotos, Dokumente und Briefe.

Eberhard Fahlke Knihy