Der zwischen 1227 und 1231 entstandene Roman de la Violette erzahlt die Geschichte des jungen Grafen Gerard de Nevers, der seine Herrschaft aufs Spiel setzt, als er auf die Treue seiner Geliebten Euriaut wettet. Durch Verrat entdeckt sein Rivale Lisiart auf dem Korper des Madchens ein veilchenformiges Muttermal, von dem niemand weiss. Gerard verstosst daraufhin Euriaut, und die beiden Liebenden mussen im Folgenden eine Reihe gefahrlicher Abenteuer bestehen. Gerbert de Montreuil entfaltet diese Handlung mit grosser literarischer Kunst und Fabulierlust. In die Fiktion mischen sich Anspielungen auf die zeitgenossische Wirklichkeit; Wunderbares steht gleichberechtigt neben realen Orten, Personen und Geschehnissen. Und immer wieder singen die Figuren beliebte Refrains sowie Lieder der Trouveres und Troubadours, die in ganzen Strophen zitiert werden. Das Geschehen erhalt auf diese Weise eine eigene, unverwechselbare "Tonspur". Erstmals wird der Veilchenroman in einer deutschen Ubersetzung und mit einem Kommentar vorgelegt, der die literarischen und historischen Anspielungen aufschlusselt. Der altfranzosische Text folgt der massgeblichen Ausgabe von Douglas Labaree Buffum von 1928.

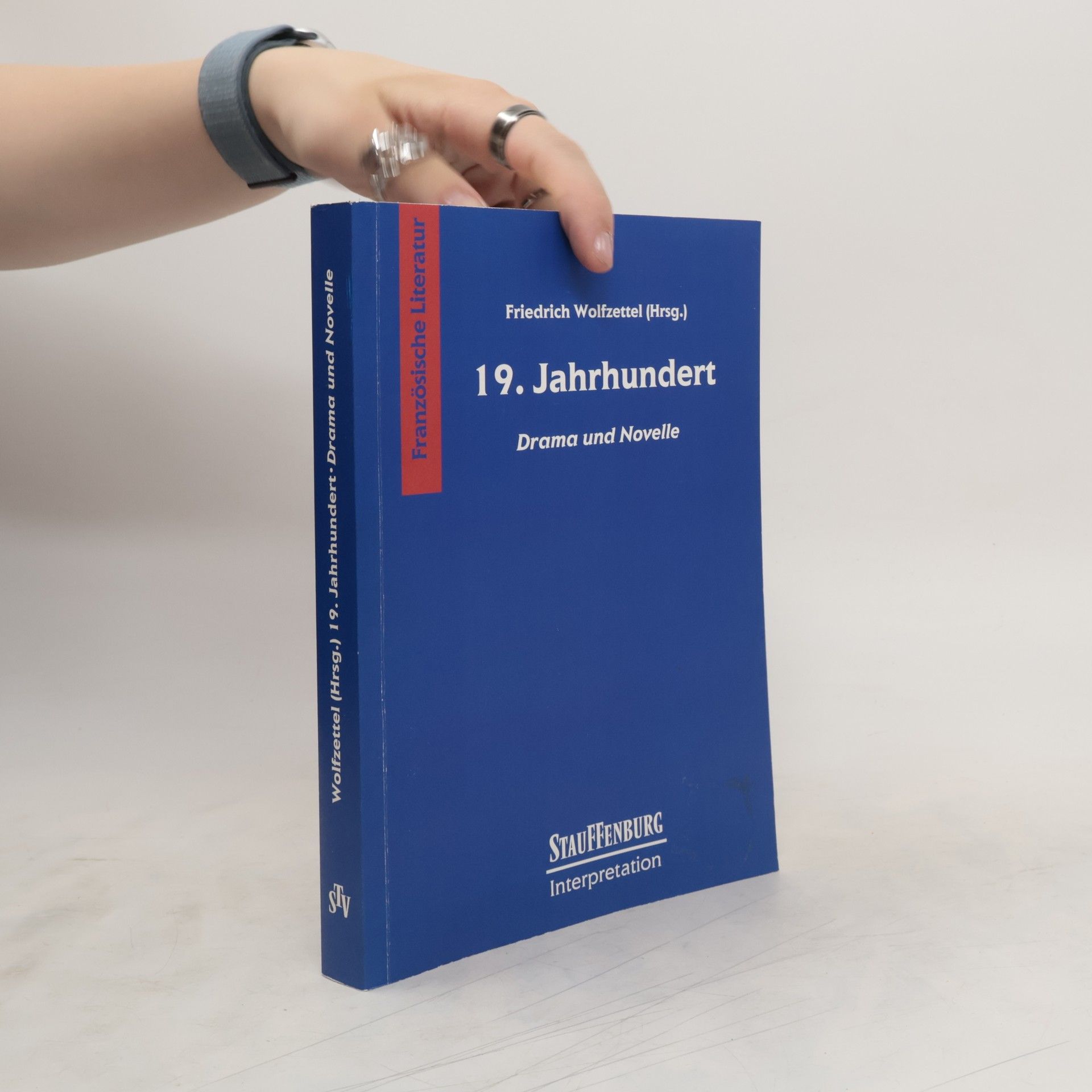

Friedrich Wolfzettel Knihy

1. leden 1941