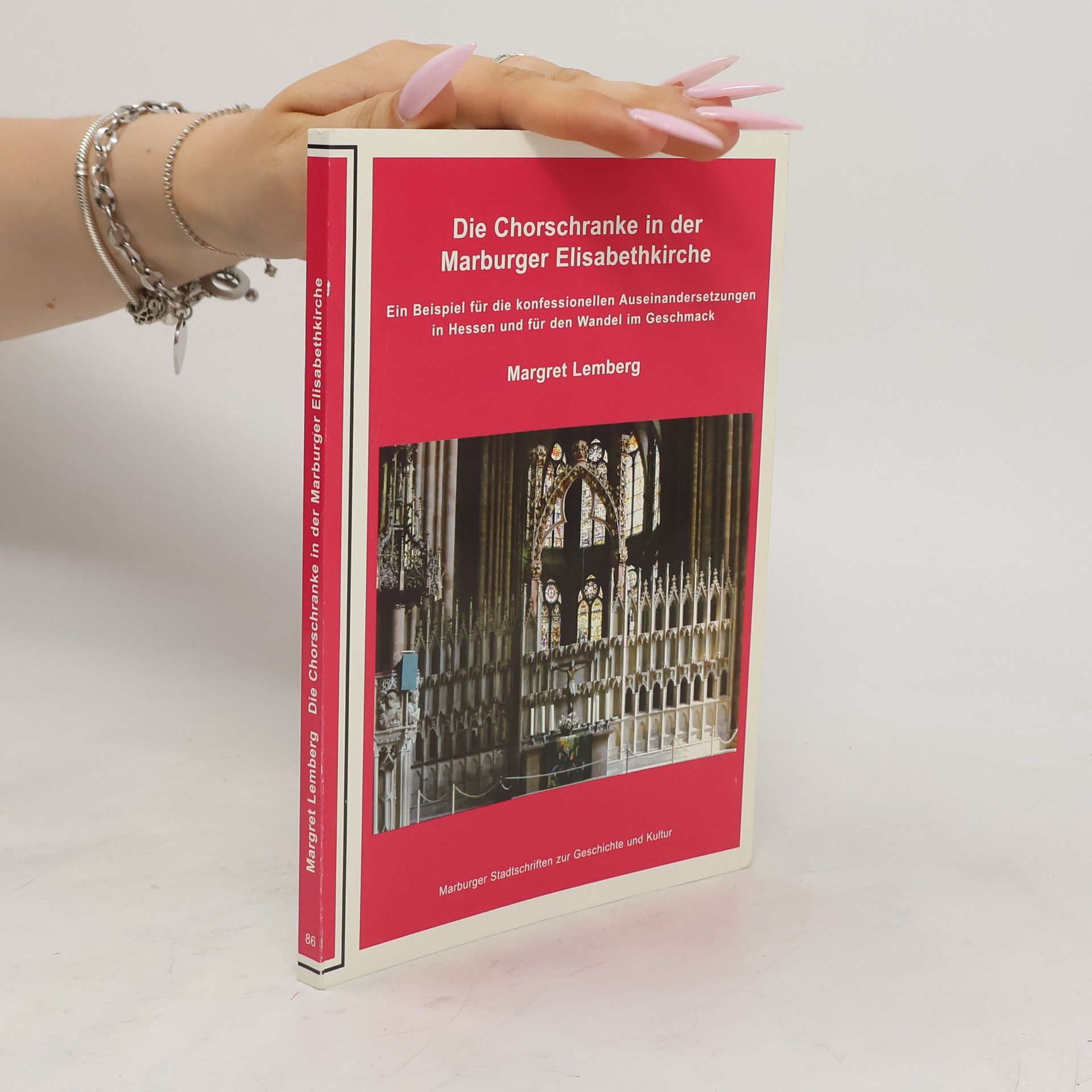

Die Chorschranke in der Marburger Elisabethkirche

ein Beispiel für die konfessionellen Auseinandersetzungen in Hessen und für den Wandel im Geschmack

- 147 stránek

- 6 hodin čtení

ein Beispiel für die konfessionellen Auseinandersetzungen in Hessen und für den Wandel im Geschmack

Die Grablegen des hessischen Fürstenhauses sind bedeutende Zeugnisse ihrer Zeit, die hauptsächlich zur Repräsentation der Dynastie dienten. Ob im Landgrafenchor der Elisabethkirche in Marburg oder in den Hauptkirchen der Residenzstädte Kassel, Marburg, St. Goar und Darmstadt, spiegeln sie die jeweiligen politischen und religiösen Strömungen wider. Nach der Reformation und der Teilung Hessens unter Philipps Söhne strebten auch die Nebenlinien in Butzbach, Homberg, Rotenburg und anderen Residenzen nach Selbstdarstellung, was den Hauptlinien in Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt in nichts nachstand. Diese Grabdenkmäler zeigen das jeweilige Bekenntnis, sei es evangelisch oder katholisch, und verdeutlichen den Konflikt zwischen Luthertum und Kalvinismus um 1600. Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts suchten die Mitglieder des hessischen Fürstenhauses zunehmend Bestattungsorte in Parkanlagen, während Kirchen an Attraktivität verloren. Die Untersuchung erstreckt sich über sieben Jahrhunderte, beginnend mit den ersten Hochgräbern in der Elisabethkirche um 1240 bis zur Grabanlage des letzten Großherzogs Ernst Ludwig und seiner Familie auf der Rosenhöhe in Darmstadt 1937. Sie bietet interessante Einblicke in die Geschichte der Sepulkralkultur.