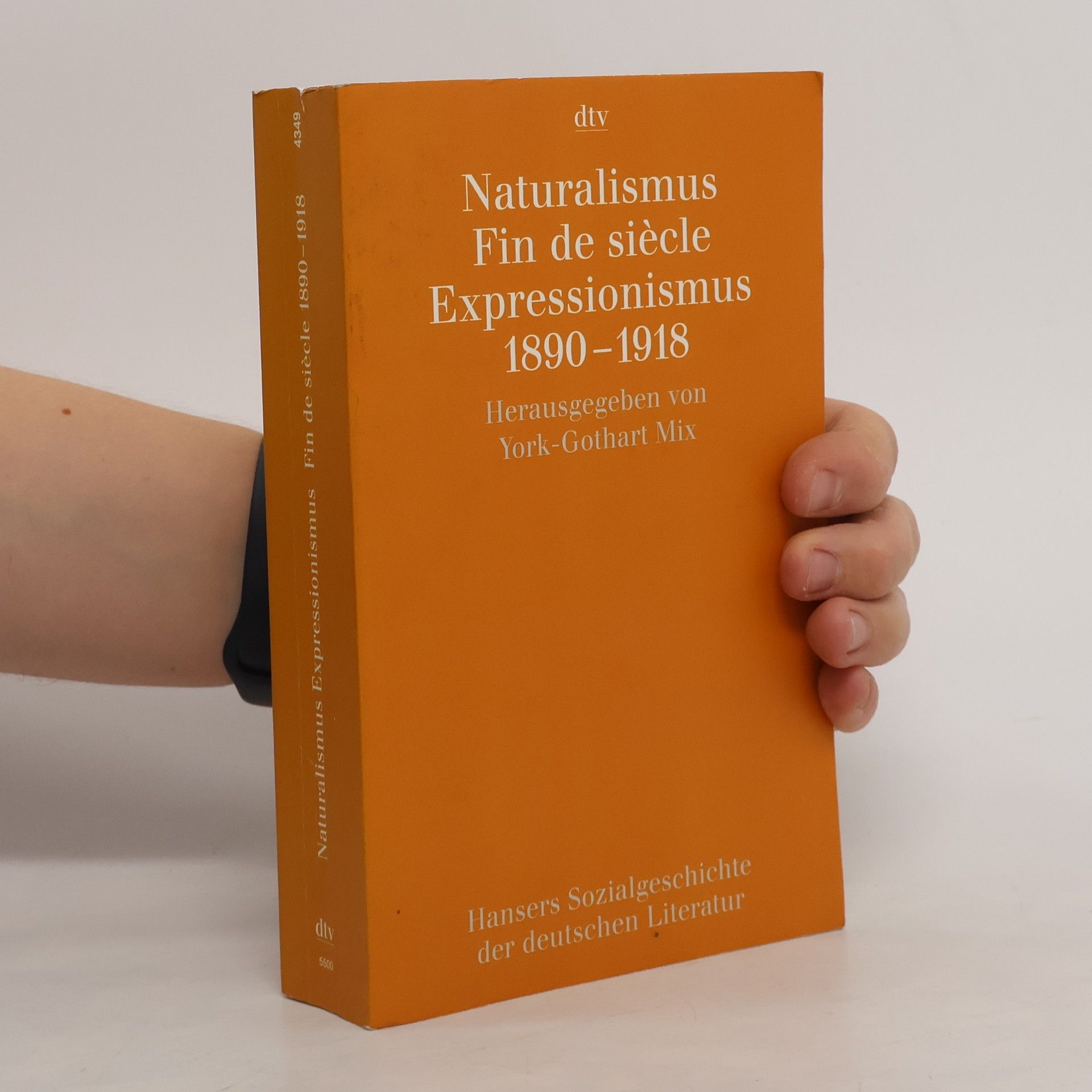

Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart

- 760 stránek

- 27 hodin čtení

In den literarischen Zentren Berlin, München, Wien und Leipzig vollzieht sich um die Wende zum 20. Jahrhundert der Durchbruch der Moderne. Eine Vielfalt von einander bekämpfenden und ablösenden Programmen streitet um zukünftige Kunstformen und Lebensweisen, die großstädtischen Subkulturen artikulieren sich zunehmend in der literarischen Öffentlichkeit, während ein Massenpublikum Heimatliteratur und 'Gartenlaube' liest. Nach dem Ringen um neue Formen, um individuelle Profilierung kristallisiert sich mit dem Expressionismus wieder eine verbindliche literarische Ausdrucksform heraus. Dieser Band von Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur behandelt die großen Strömungen der Literatur, die durch rapide gesellschaftliche Veränderungen ebenso geprägt ist wie durch eine Reihe bedeutender und auch heute noch viel gelesener Autoren wie Hauptmann, Hofmannsthal, Wedekind, Nietzsche, H. und Th. Mann, Musil, Schnitzler, Rilke, Trakl und Benn.