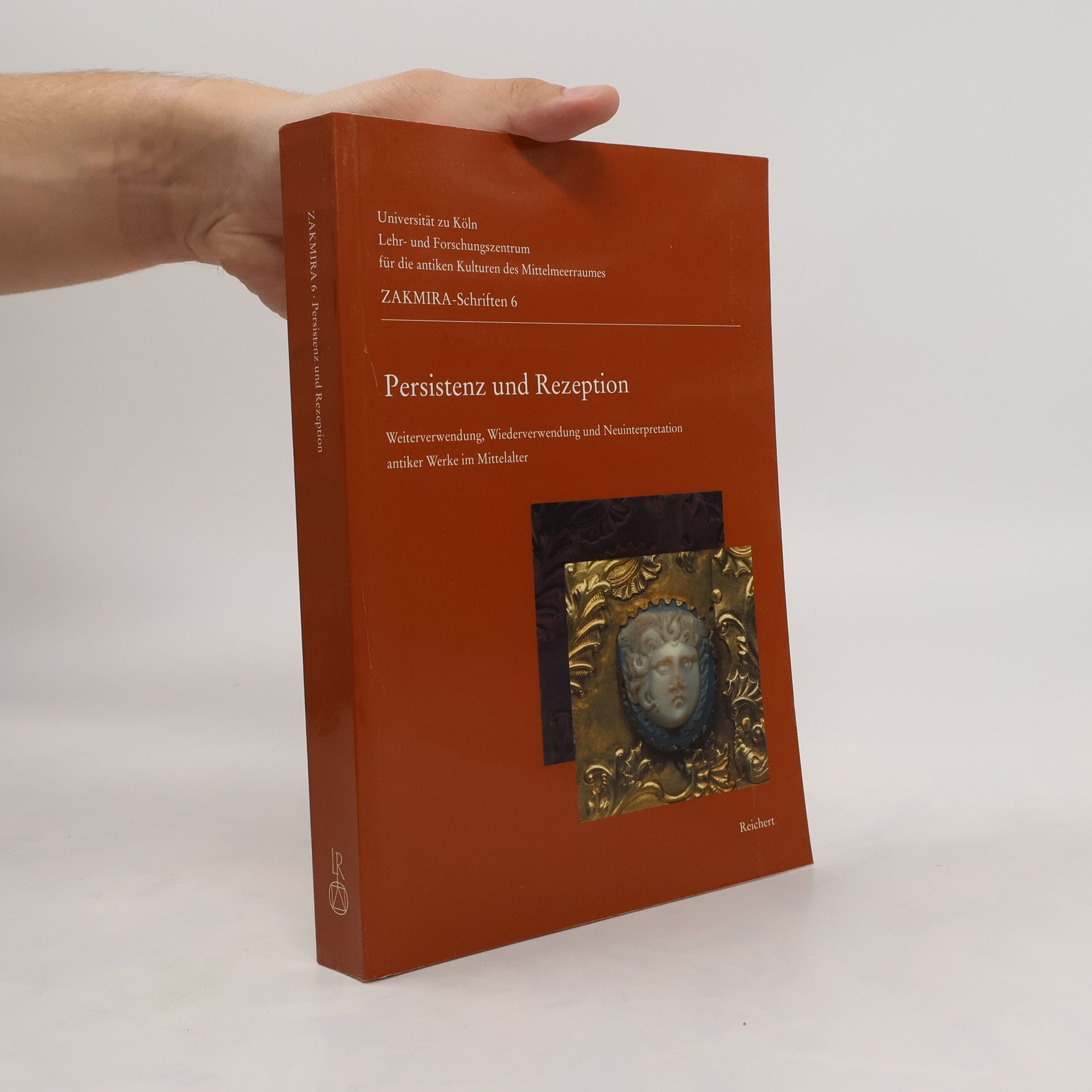

English description: The present volume is based on a colloquium held by two research centres of the Philosophical Faculty of Cologne University. i.e. the "Centre for Mediterranean Cultures (Zakmira)" and the "Centre for Medieval Studies". The contributions by various authors from the departments of archaeology, history, Judaic studies, history of art, medieval Latin and philosophy present and compare from the interdisciplinary point of view numerous varied phenomena of continuing utilization and new interpretation of antique works in different fields. German description: Der vorgelegte Band basiert auf einem Kolloquium zweier Forschungszentren der Philiosophischen Fakultat der Universitat zu Koln, des "Lehr- und Forschungszentrums fur die antiken Kulturen des Mittelmeerraums (Zakmira)" und des "Zentrums fur Mittelalterstudien". Verschiedene Autoren aus den Fachern Archaologie, Geschichte, Judaistik, Kunstgeschichte, Mittellatein und Philosophie stellen in den Beitragen die vielfaltigen Phanomene der Weiterverwendung und Neuinterpretation antiker Werke im Mittelalter in unterschiedlichen Bereichen aus interdisziplinarer Perspektive vor und vergleichen sie miteinander.

Dietrich Boschung Knihy