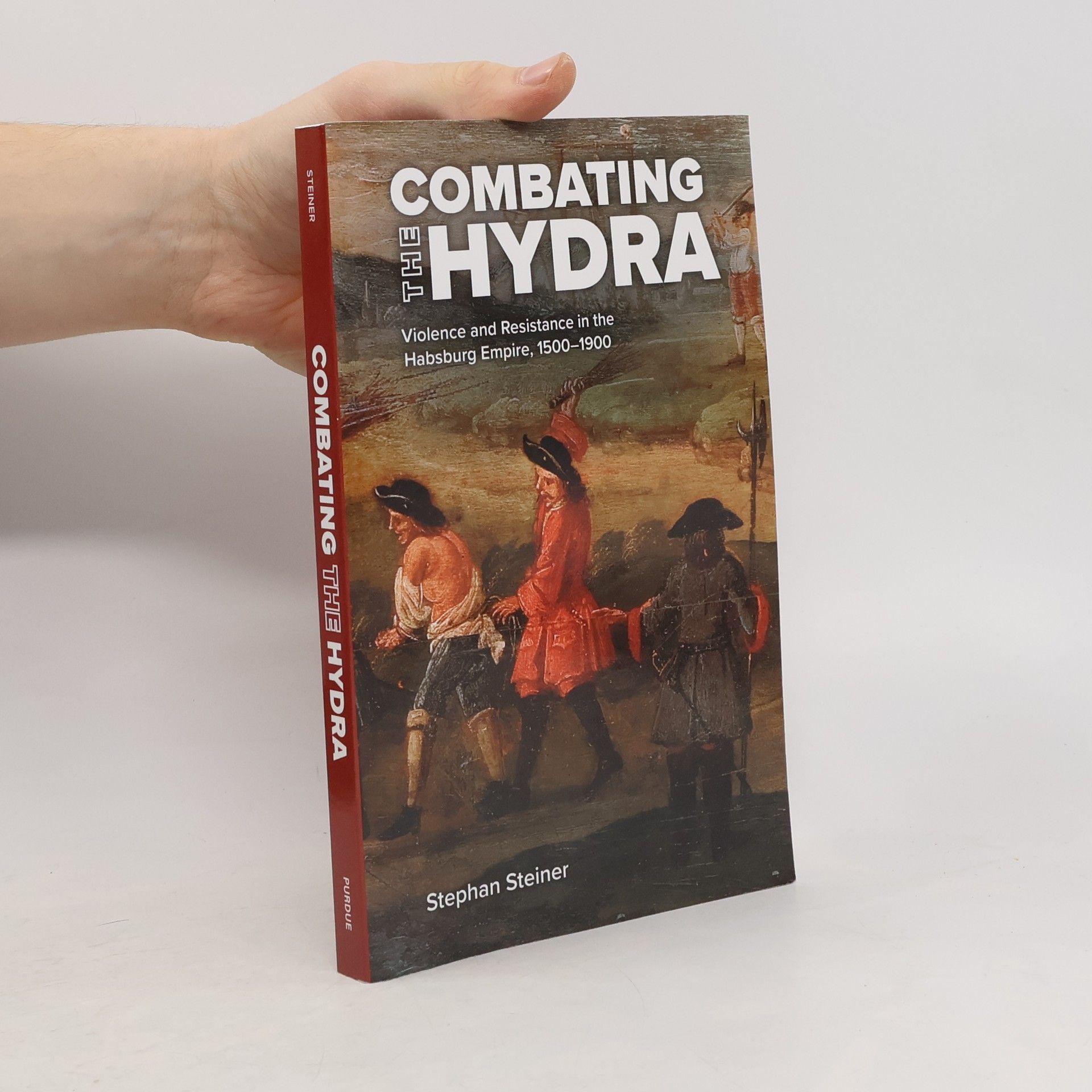

Combating the Hydra

Violence and Resistance in the Habsburg Empire, 1500–1900

- 278 stránek

- 10 hodin čtení

Combating the Hydra explores structural as well as occasion-specific state violence committed by the early modern Habsburg Empire. The book depicts and analyzes attacks on marginalized people "maladjusted" of all sorts, women "of ill repute," "heretic" Protestants, and "Gypsies." Previously uncharted archival records reveal the use of arbitrary imprisonment, coerced labor, and deportation. The case studies presented provide insights into the origins of modern state power from varied techniques of population control, but are also an investigation of resistance against oppression, persecution, and life-threatening assaults. The spectrum of fights against debasement is a touching attestation of the humanity of the outcasts; they range from mental and emotional perseverance to counterviolence. A conversation with the eminent historian Carlo Ginzburg concludes the collection by asking about the importance of memorizing horrors of the past.