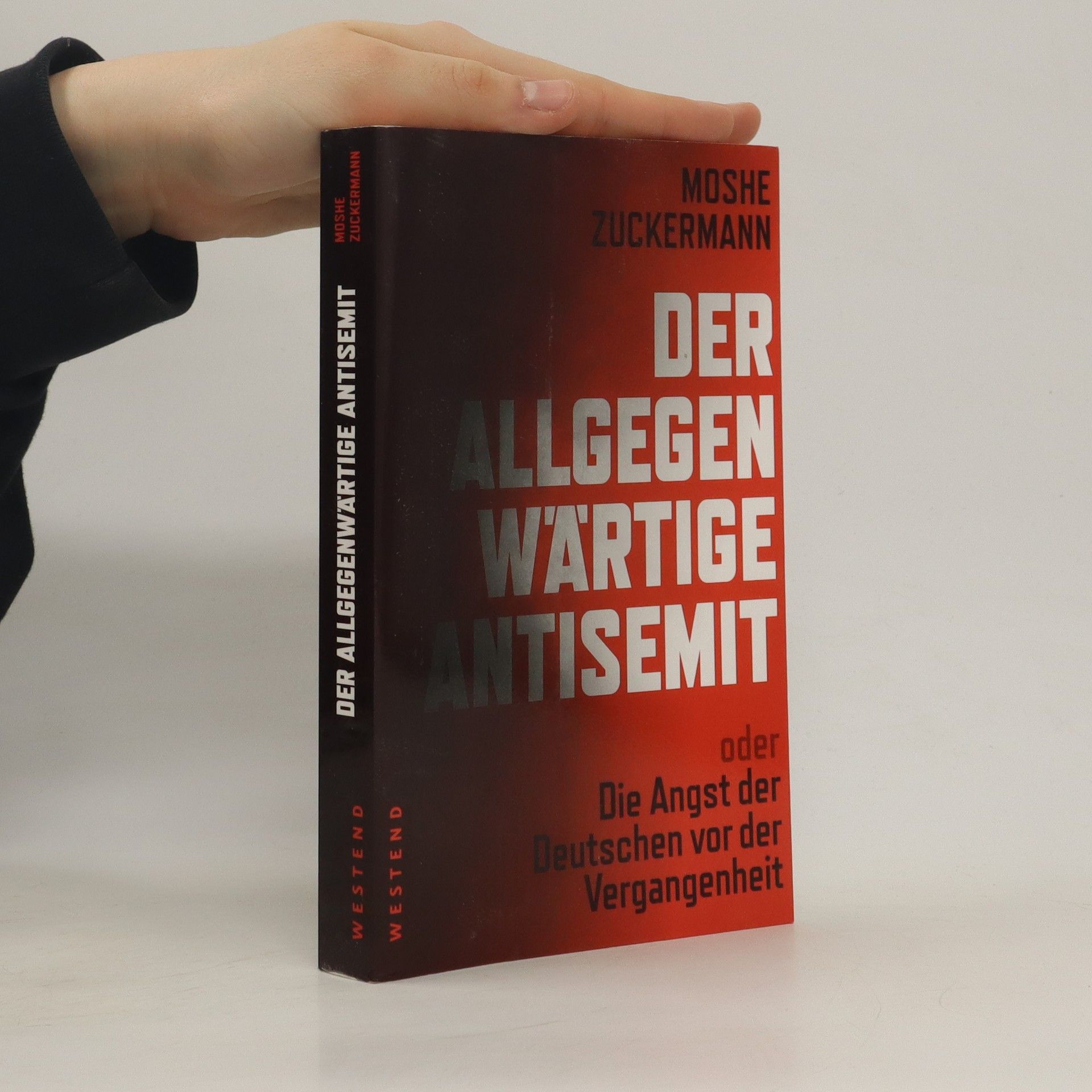

Der allgegenwärtige Antisemit

oder die Angst der Deutschen vor der Vergangenheit

Ein Ungeist geht um in Deutschland - in der Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus werden wahllos und ungebrochen Begriffe durcheinandergeworfen, Menschen perfide verleumdet und verfolgt, Juden von Nicht-Juden des Antisemitismus bezichtigt. Die Debattenkultur in Deutschland ist vergiftet und die Realität völlig aus dem Blickfeld des Diskurses geraten. Deutsche solidarisieren sich mit einem Israel, das seit mindestens fünfzig Jahren Palästinenser knechtet, und wer das kritisiert, wird schnell zum Antisemiten. Moshe Zuckermann nimmt in seinem Buch den aktuellen Diskurs schonungslos in den Blick und spricht sich für eine ehrliche Auseinandersetzung mit der deutsch-israelischen Geschichte aus.