Featuring extensive archives from the Deutsche Kinemathek, this book serves as a comprehensive reference on German film history. Its thoughtful editing and high-quality production make it an essential resource for scholars and enthusiasts alike, showcasing the evolution and significance of German cinema.

Rainer Rother Knihy

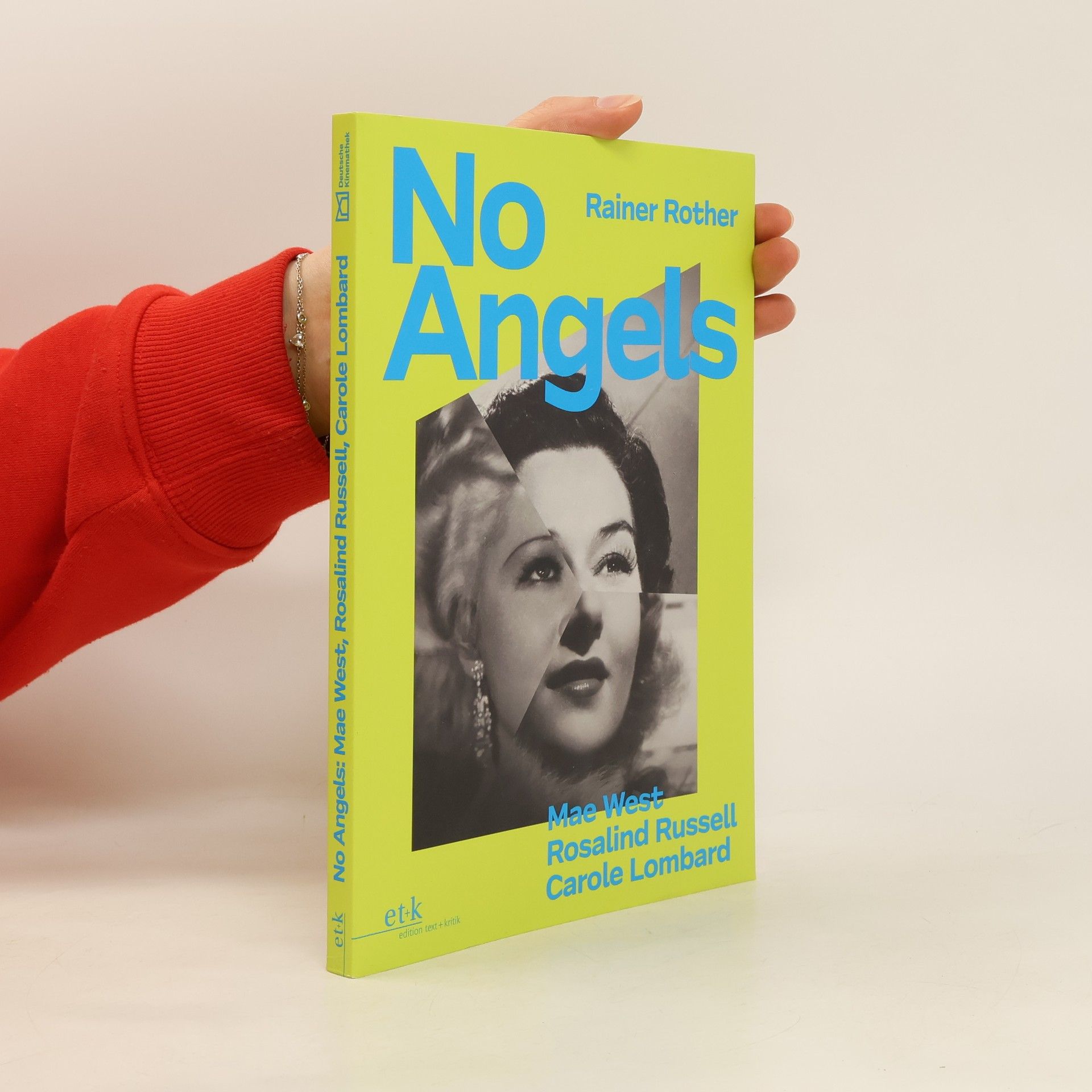

US-amerikanische Schauspielerinnen hatten im Hollywood der 1930er und 1940er Jahre mit zahlreichen Einschränkungen zu kämpfen. Dennoch zeigt das komödiantische Œuvre von Mae West, Rosalind Russell und Carole Lombard, dass sie sich mit jeweils unterschiedlichen Strategien über diese Grenzen hinwegsetzten und Klischees hinter sich ließen. Als "female leading comedians" ihrer Zeit erreichen Mae West (1893?1980), Rosalind Russell (1907-1976) und Carole Lombard (1908-1942) bis heute ihr Publikum auf ganz individuellen Wegen: Mae West spielt mit den Klischees des Weiblichen und kehrt mit zweideutigen Blicken und anspielungsreicher Sprache etablierte Geschlechterverhältnisse um. Rosalind Russell besticht in ihren Rollen der selbstbewussten Karrierefrau durch schlagfertigen Witz und überrascht zugleich mit Slapstick-Komik. Carole Lombard überzeugt mit subtiler Eleganz, mal als verwöhnte Millionenerbin, mal als ehrgeizige Schauspielerin, die Bühne oder Leinwand erobern will. Rainer Rother stellt diese Stars, die im Zentrum der Berlinale Retrospektive 2021 stehen, in einem großen Essay vor. Es zeigt sich: Komödien nutzen Klischees, spielen mit ihnen ? brechen sie jedoch auch. In den schauspielerischen Leistungen von West, Russell und Lombard findet die "goldene Ära" von Hollywood ihren ebenso mutigen wie anmutigen Kommentar

Seit Jahrzehnten bewegt sich die Einschätzung von Leni Riefenstahl in stereotypen bahnen. Ihr Werk und seine Bedeutung für die moderne Bildästhetik sind dabei häufig übersehen worden. Der Filmwissenschaftler Rainer Rother unterzieht ihre Filme einer kritischen Analyse und stellt die Künstlerin in einen historischen Kontext. Anhand zahlreicher Zeitdokumente zeichnet er Riefenstahls Lebensstationen, ihr Verhältnis zum Nationalsozialismus sowie ihr übersteigertes Selbstverständnis nach. Entstanden ist das komplexe Portrait einer der umstrittensten Regisseurinnen der Filmgeschichte.

Die deutsche Filmgeschichte wird in einer sorgfältig kuratierten und ansprechend gestalteten Sammlung präsentiert, die sowohl informativ als auch visuell ansprechend ist. Diese Institution bietet einen einzigartigen Zugang zu bedeutenden Aspekten des deutschen Films und macht dessen Geschichte für ein breites Publikum erlebbar.

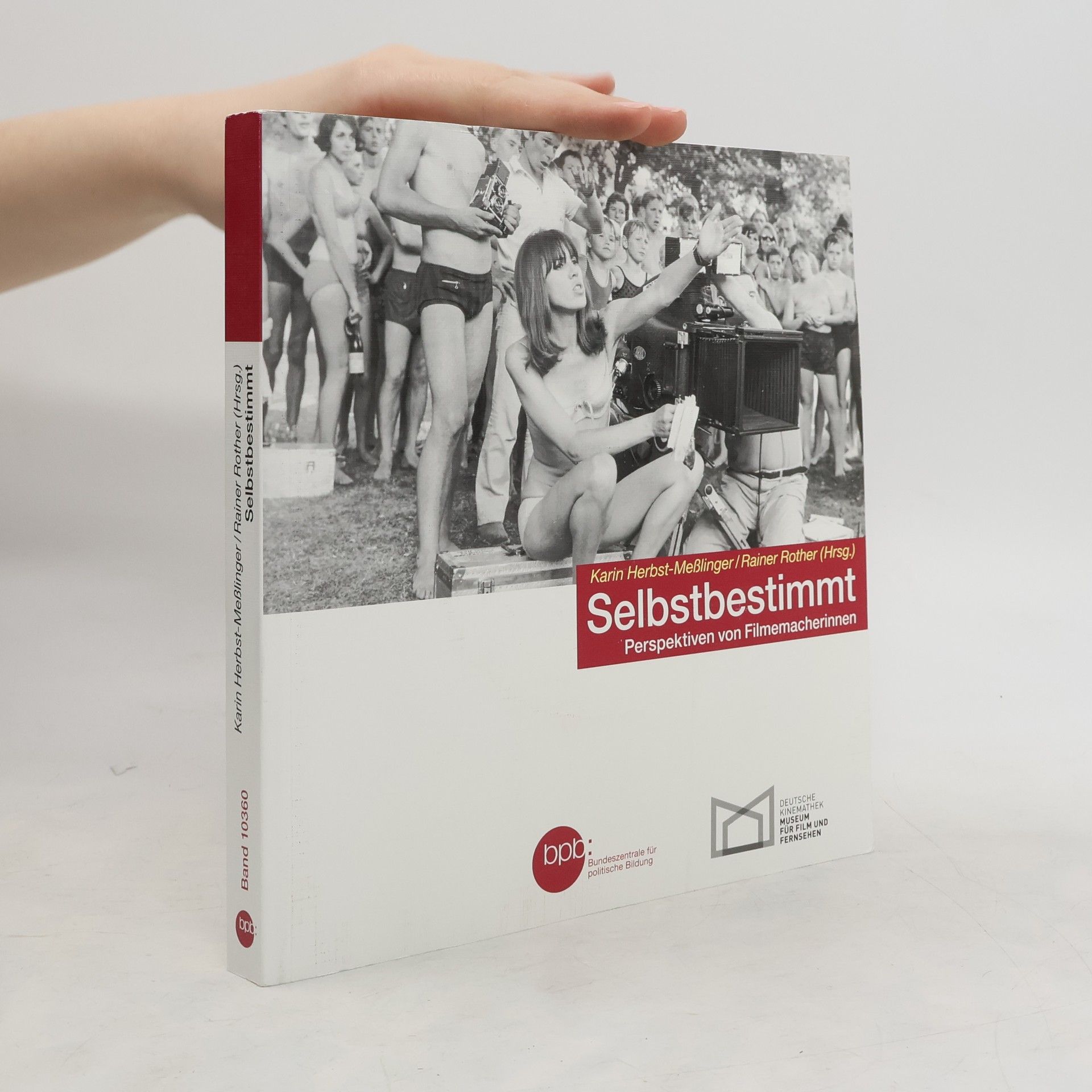

Selbstbestimmt

Perspektiven von Filmemacherinnen

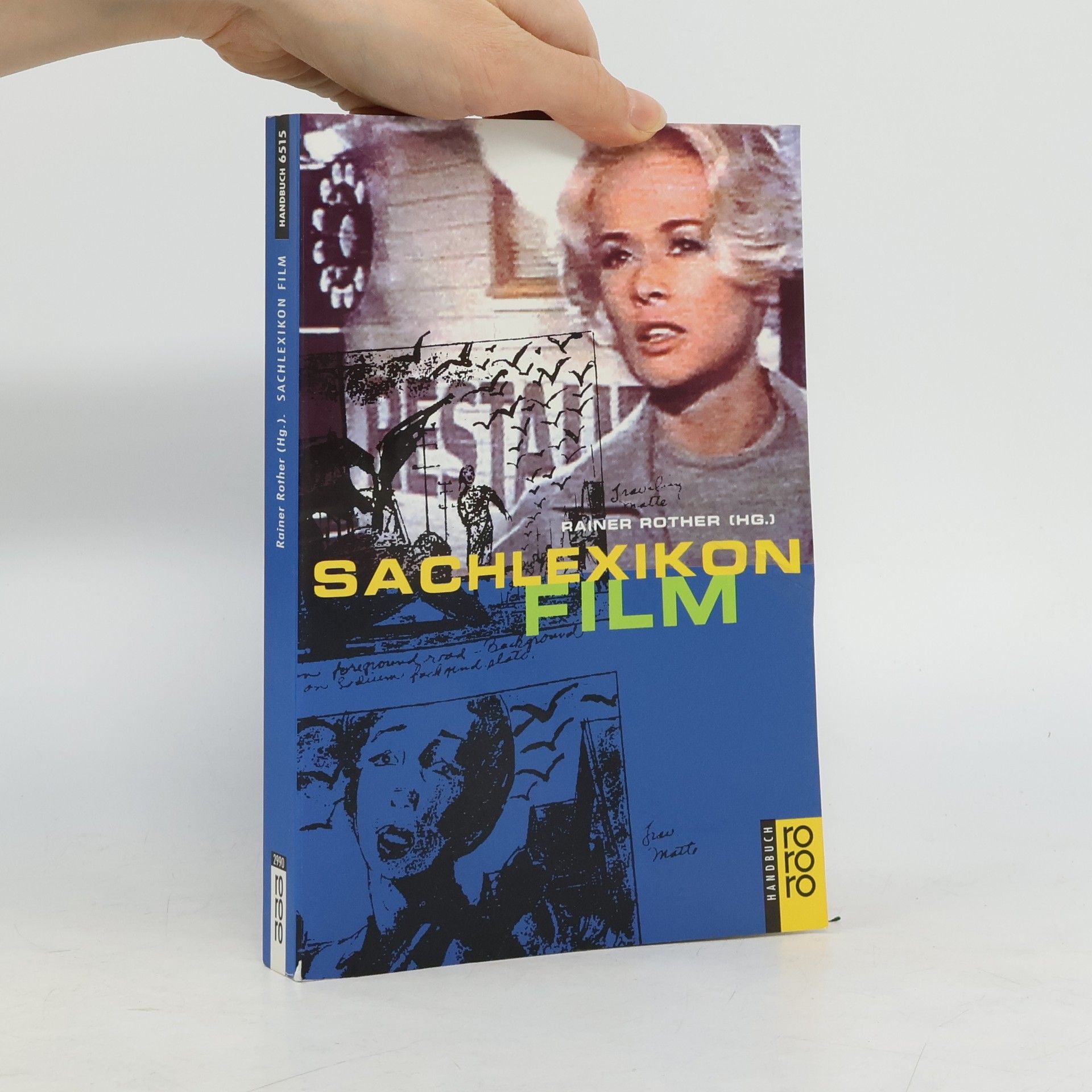

Sachlexikon Film

- 335 stránek

- 12 hodin čtení

Dieses Lexikon wendet sich an alle, die ein praktisches, doch nicht nur technisches Interesse am Film haben: an Amateure und baldige Profis, an Cineasten und gelegentliche Kinogänger. Es vermittelt das Basiswissen, das man zum Filmverstehen und -machen benötigt. Stichwörter aus den Bereichen Technik, Genre, Stil, Produktion, Geschichte, Berufsgruppen enthalten verständliche und kompetente Informationen. Man findet alles über Film als Unterhaltung und Film als Industrie. Natürlich ist die Situation des europäischen Kinos in der Konkurrenz mit Hollywood berücksichtigt. Ein kompaktes und informatives Nachschlagewerk.

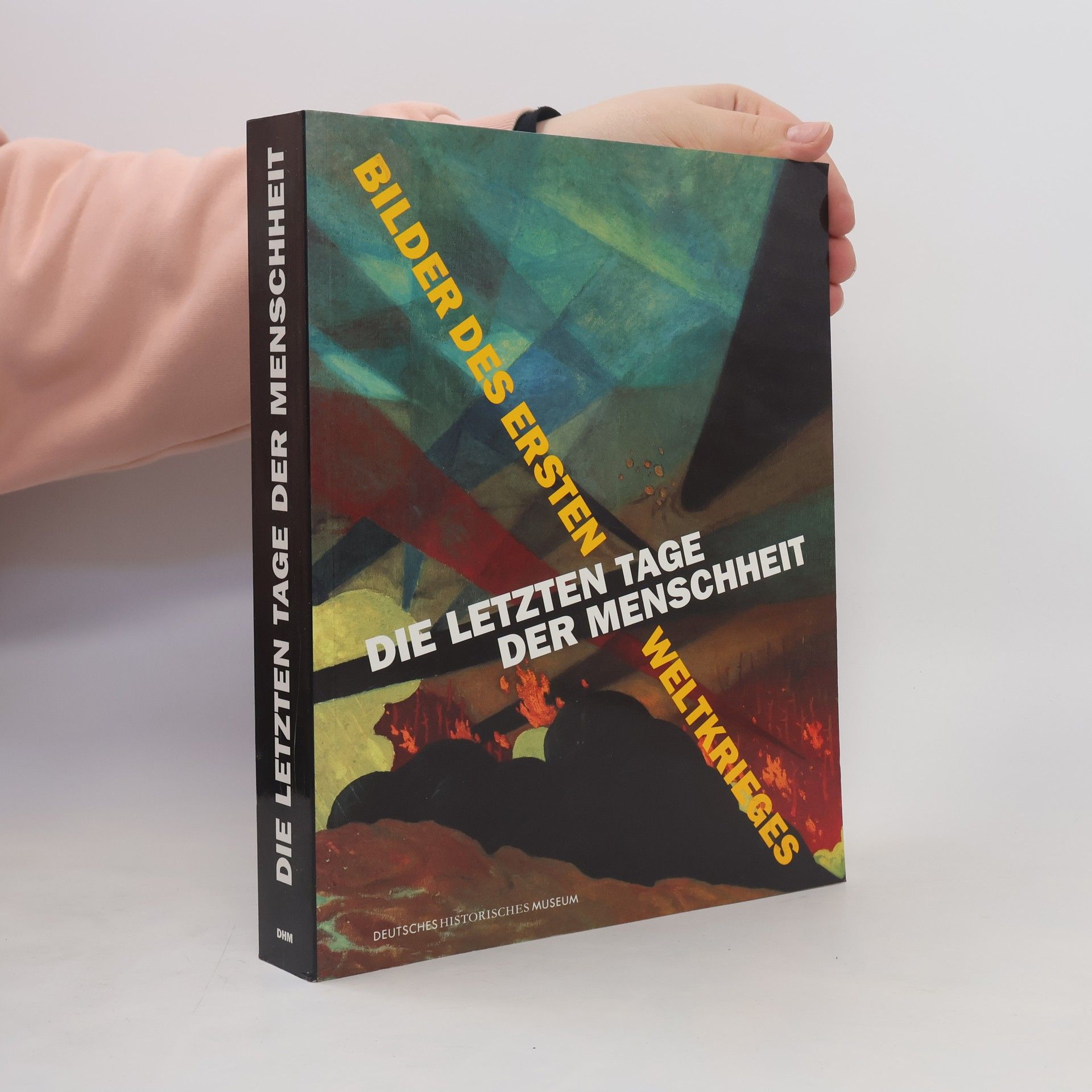

Die letzten Tage der Menschheit

- 523 stránek

- 19 hodin čtení

Die Gegenwart der Geschichte

Ein Versuch über Film und zeitgenössische Literatur

Geschichtsort Olympiagelände

1909 - 1936 - 2006; Dokumentationsausstellung, Deutsches Historisches Museum

- 144 stránek

- 6 hodin čtení