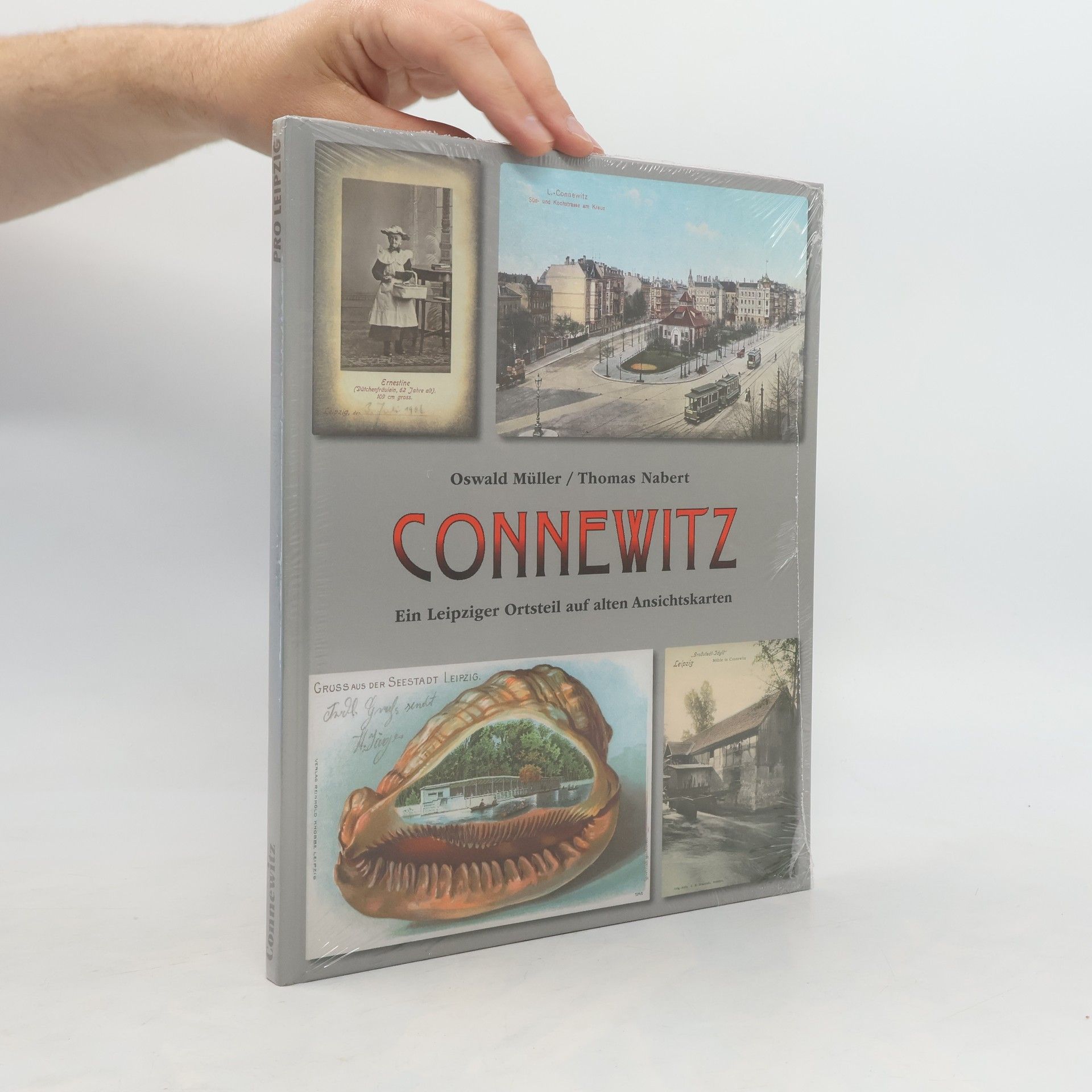

Connewitz zählt mit seiner Lage am Auwald zu den reizvollsten Leipziger Stadtteilen. Doch was wüssten wir heute über sein altes Ortsbild und seine Geschichte als traditionsreiches Ausflugsziel der Leipziger ohne die alten Ansichtskarten? Nahezu 500 dieser kleinen Kunstwerke aus den 1890er bis 1970er Jahren konnten von Sammlern zusammengetragen werden. Die 260 schönsten davon wurden für dieses Buch ausgewählt und begleiten den Leser auf einer spannenden und unterhaltsamen Reise durch ein Jahrhundert Stadtteilgeschichte. Detaillierte Texte helfen bei der Orientierung und vermitteln viel Wissenswertes zum Medium Ansichtskarte.

Thomas Nabert Pořadí knih (chronologicky)

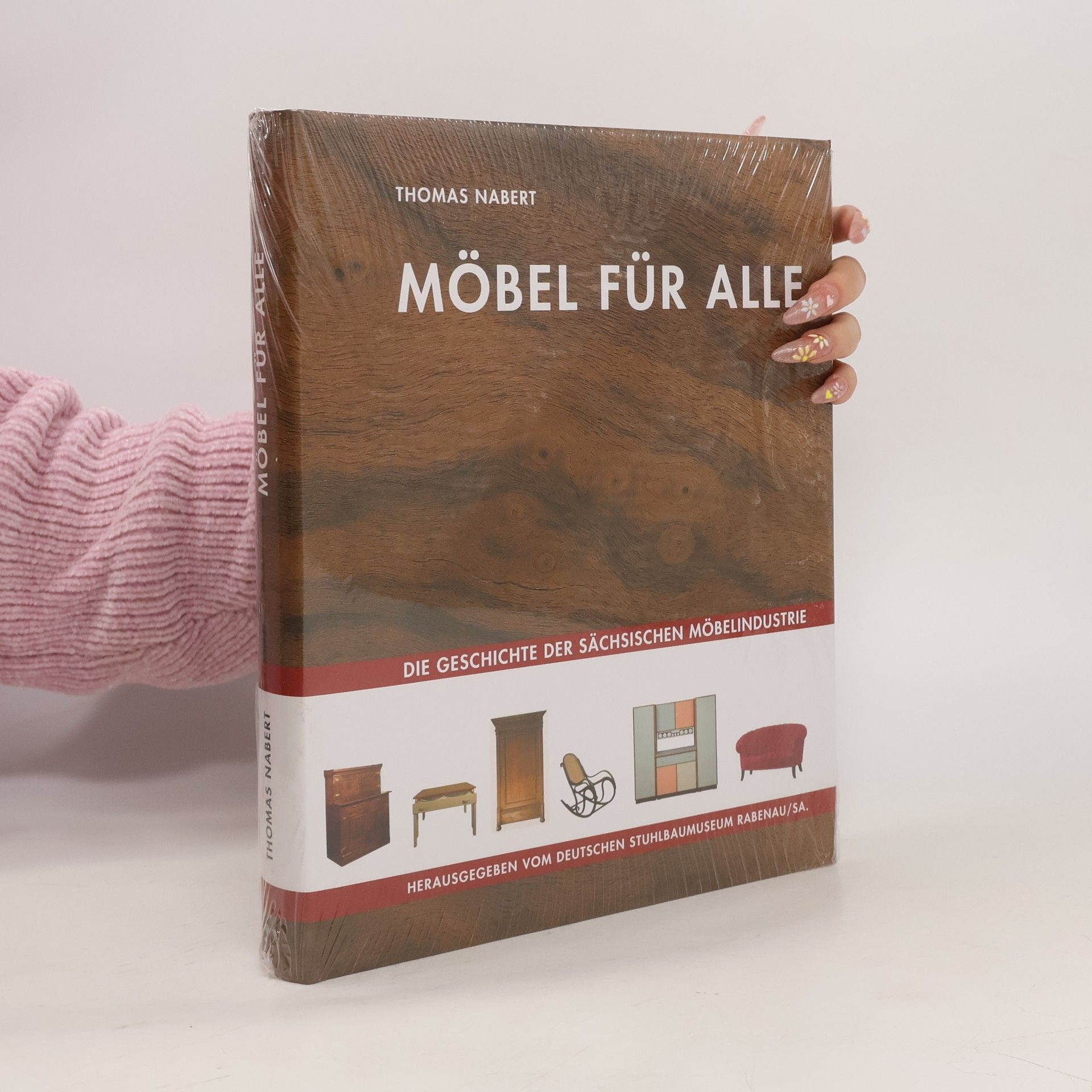

Möbel für alle

- 376 stránek

- 14 hodin čtení

Möbel aus Sachsen waren nie eine Marke. Einzelne Fabrikationen sind aber bis heute legendär. Zu nennen sind etwa die ersten Maschinen- und Typenmöbel aus Hellerau, die Original Eschebach Reformküchen aus Radeberg, Stühle aus der „Stuhlstadt“ Rabenau oder aus Neuhausen, Tische von „Menzel“ aus Großröhrsdorf, der ausziehbare Original Porsch Abwaschtisch aus der „Möbelstadt Wilsdruff“, das MDW-Programm aus Hellerau und viele andere Produkte. Die Publikation zeigt: Industrielle Möbelherstellung hat in Sachsen eine bis in die Gegenwart reichende besondere Tradition. Basierend auf vielen Quellen wird die Geschichte der sächsischen Möbelindustrie in ihrer Breite, aber auch anhand vieler Einzelschicksale von Unternehmen nachgezeichnet. Biografi en herausragender Industriepioniere reichern die fundierte Darstellung ebenso an wie Augenzeugenberichte und nahezu 600 Abbildungen. Das Buch ist für alle kulturhistorisch am Thema Möbel Interessierten und Freunde der Industrie- und Landesgeschichte eine Fundgrube.

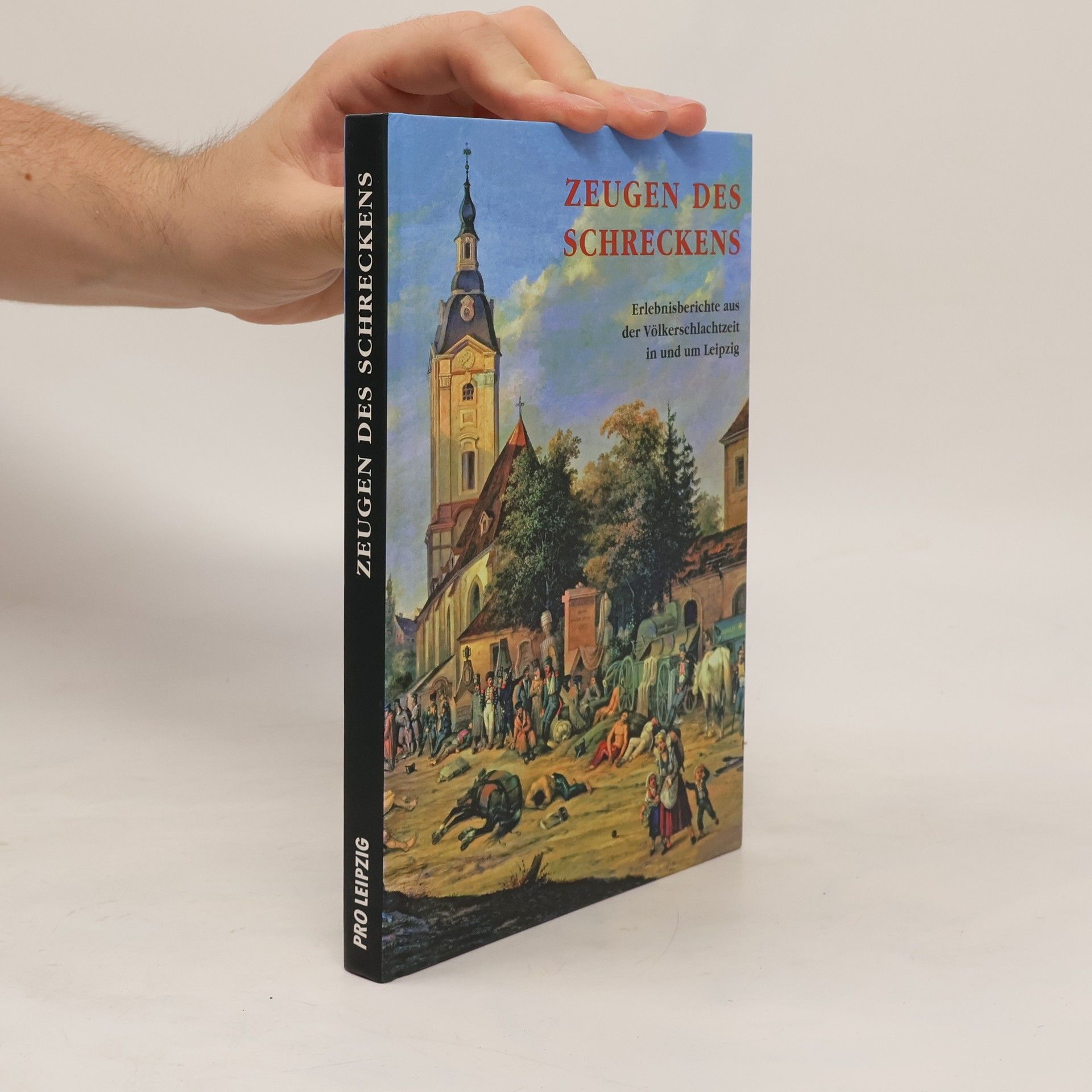

Zeugen des Schreckens. Erlebnisberichte aus der Völerschlachtzeit in und um Leipzig

- 152 stránek

- 6 hodin čtení

Die Augenzeugen der Leipziger Völkerschlacht 1813, darunter ein Totengräber, eine Lazaretthelferin und ein Pfarrer, dokumentieren die Schrecken und die menschlichen Tragödien der Schlacht. Sie schildern die weniger heroischen Aspekte des Geschehens und betonen die bleibenden Erinnerungen an das Leid der Toten, Verwundeten und Gefangenen.

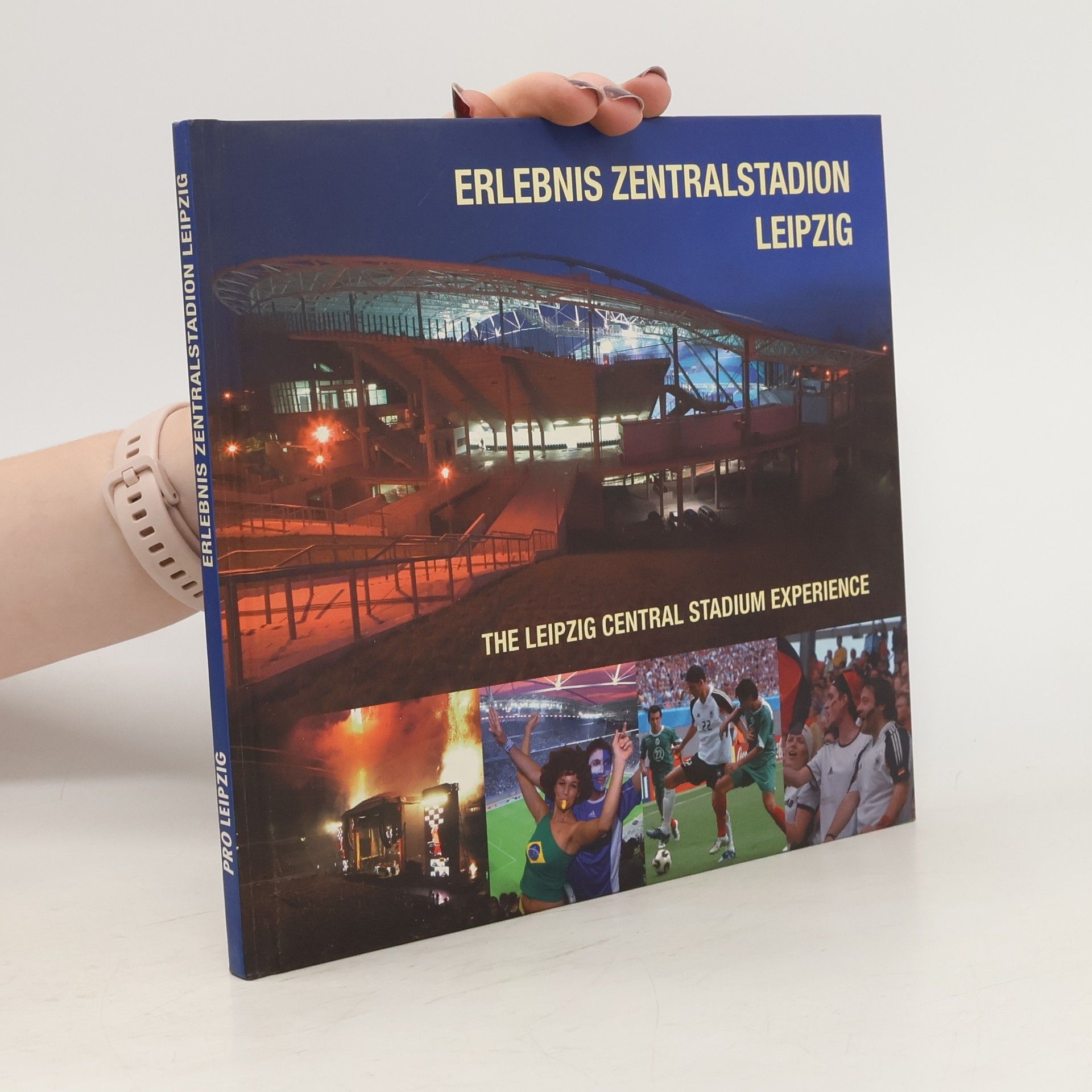

EINLEITUNG Das Leipziger Zentralstadion ist einer der 12 Spielorte der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Fußballbegeisterte aus aller Welt freuen sich auf spannende Spiele und eine mitreißende Stimmung auf den Rängen. Das 2004 fertiggestellte, bis zu 45 000 Zuschauern Platz bietende Stadion wurde speziell für diese Weltmeisterschaft konzipiert und bietet ideale Voraussetzungen für Spieler, Zuschauer und Medien. Eingebettet in die Schüssel des „Stadions der Hunderttausend“ von 1956 gelang den Architekten mit dem Neubau eine optimale Verbindung von Tradition und Moderne sowie von Architektur und Landschaft. Als Fußball- und Veranstaltungsarena erlebte der Stadionneubau bereits spektakuläre Großereignisse wie Live-Konzerte oder packende Fußballspiele im Rahmen des FIFA Confederation Cup. Der mit kurzen Texten ausgestattete Bildband stellt die WM-Spielstätte in ihrer Architektur und Funktion umfassend vor. Er bietet dem Leser Einblicke in die 50-jährige wechselvolle Geschichte des Stadions und lässt ihn teilhaben an der „Hexenkesselatmosphäre“ eines Länderspiels oder an der Stimmung während eines Rockkonzerts.